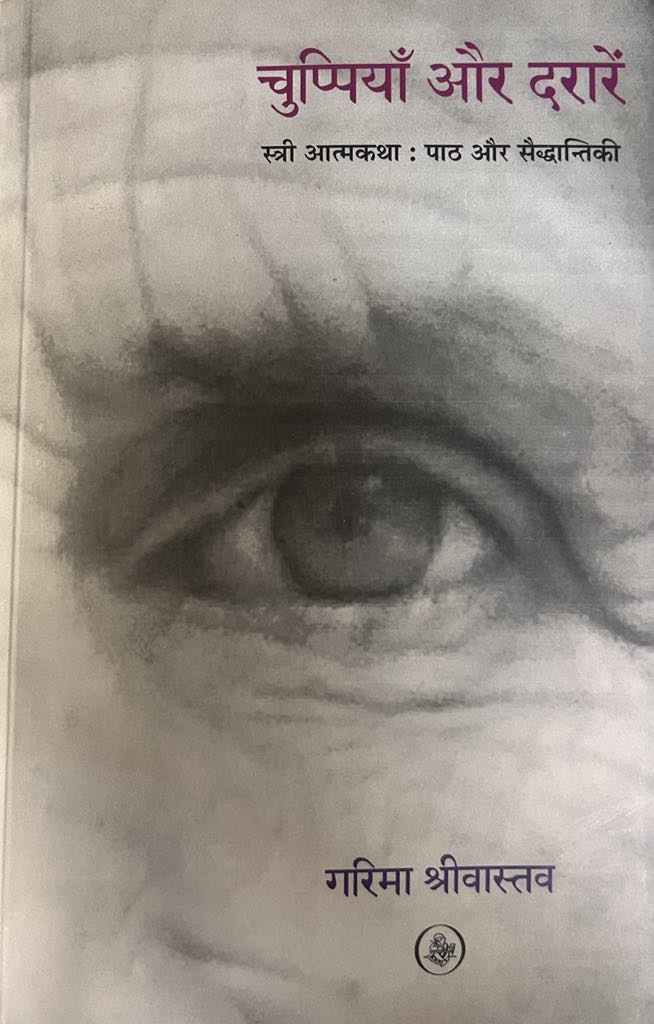

इस साल हिन्दी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी स्त्री आत्मकथाओं के पाठ और सैद्धांतिकी को लेकर प्रसिद्ध लेखिका और प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव की किताब आई है ‘चुप्पियाँ और दरारें’। राजकमल प्रकाशन से आई यह किताब घोर अकादमिक है लेकिन फिर भी इस किताब से अनेक आत्मकथाओं के बारे में पता चलता है। पढ़िए इसी किताब की भूमिका का एक अंश- मॉडरेटर

========================================================

आज लैंगिक, क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययन में ऐसी रचनाओं की माँग जोर पकड़ रही है जो व्यक्ति और समाज के विविधमुखी अनुभवों को प्रामाणिकता में प्रस्तुत कर सके। ‘चुप्पियाँ और दरारें’- स्त्री-आत्मकथा के भारतीय परिप्रेक्ष्य को समग्रता में प्रस्तुत करने का प्रयास है। ध्यातव्य है, कि हाल के वर्षों में सांस्कृतिक इतिहास की दरारों और उसकी असंगतियों के उच्छेदन के लिए स्त्री-लेखन को शोध और पुनर्विचार के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है, देश-विदेश के आलोचकों ने भी इस पर पर्याप्त ध्यान देना शुरू किया है। इसे हम स्त्रीवादी इतिहास-लेखन की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम मान सकते हैं जो इतिहास का मूल्यांकन जेंडर के नजरिये से करने का पक्षधर है। दरअसल स्त्रीवादी इतिहास-लेखन समूचे इतिहास को समग्रता में देखने और विश्लेषित करने का प्रयास करता है, जिसमें मुख्यधारा के इतिहास से छूटे हुए, अनजाने में, या जान-बूझकर उपेक्षित कर दिये गए वंचितों का इतिहास और उनका लेखन शामिल किया जाता है। यह स्त्री को किसी विशेष सन्दर्भ या किसी सीमा में न बाँधकर, एक रचनाकार और उसके दाय के रूप में देखने का प्रयास है। यह स्त्रियों की रचनाशीलता के सन्दर्भ में लैंगिक और जेंडर विभेद को देखने और साथ ही अपेक्षित सामाजिक संरचनागत बदलावों की ओर दिशा-निर्देश करने का भी उद्यम है। स्त्री साहित्येतिहास को उपेक्षित करके कभी भी इतिहास-लेखन को समग्रता में नहीं जाना सकता। कुछेक को छोड़ दें तो अधिकांश इतिहासकारों ने स्त्रियों के सांस्कृतिक-साहित्यिक दाय को या तो उपेक्षित किया या फुटकर खाते में डाल दिया। आज जरूरत इस बात की है कि सामाजिक अवधारणाओं, विचारधाराओं और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, समाज-सुधार कार्यक्रमों में पारस्परिक सम्बन्ध को विश्लेषित-व्याख्यायित करने के लिए स्त्री रचनाशीलता की अब तक उपेक्षित, अवसन्न अवस्था की प्राप्त कड़ियों को ढूँढ़ा और जोड़ा जाए, जिससे इतिहास अपनी समग्रता में सामने आ सके। इसलिए स्त्रियों की आत्मकथा की परम्परा, समकालीन अवस्थिति पर विचार करना अनिवार्य बन पड़ा है।

अगर स्त्री- आत्मकथा में सत्य और प्रामाणिक अनुभवों की गूँज सुनाई देती है तो आत्मकथा-आलोचना के लिए यह जरूरी है कि उनके आत्मकथ्य खोजे जाएँ, पुरानी रचनाओं का पुनर्पाठ किया जाए और परस्पर असम्बद्ध दीखनेवाली कड़ियों को एक साथ रखकर देखा जाए। स्त्री के आत्मकथ्य का विश्लेषण उसके समाज, समुदाय, पीड़ा, चोट, लिंग-भेद के अनुभव मनोसामाजिकी और भाषा भंगिमाओं को सामने लाने में मदद करता है। इस पुस्तक में संकलित आलेख स्त्रियों की चुप्पियों, मितकथन और कथन की दरारों को विखंडित कर उनके विश्लेषण का प्रयास करते हैं। ऐसा समय और समाज जहाँ स्त्री को नितान्त निजी कोना उपलब्ध नहीं, वहाँ उसकी चुप्पी के भी मायने हैं और मितकथन के भी। स्त्रियों के लिखे हुए ये ‘आत्मकथ्य’ हमें चेतावनी देते हैं कि मौन और मितकथन का अर्थ रिक्ति नहीं है। ये हमारे ज्ञान और संवेदना की सीमा है जो हमें उसकी चुप्पी के पीछे छिपे अर्थ सन्दर्भों को खोलने नहीं देती। कुछेक चुने हुए विषयों पर ही लिखना, लौकिक प्रेम की प्रच्छन्न अभिव्यक्ति के लिए भक्ति, अध्यात्म और राष्ट्रप्रेम का सहारा लेना, एक तरह की ‘सेल्फ सेंसरशिप’ है। अकादमिक शोध केन्द्रों और आलोचकों की लम्बी उपेक्षा के बावजूद इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में स्त्रीवादी सिद्धान्त एक परिपक्व अनुशासन के तौर पर उपस्थित है, इसलिए पुस्तक में स्त्री-आत्मकथा सैद्धान्तिकी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं, जाति, वर्ग, वर्ण और, सम्प्रदाय की सीमाओं में बद्ध स्त्रियों की आत्मकथाओं को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। रंगभेद और नस्लभेद के अनुभव हमारे यहाँ जाति का बाना ओढ़कर आते हैं इसलिए नस्ल और रंगभेदी समाज में स्त्री-आत्मकथा-लेखन के परिदृश्य पर विचार करने के लिए अश्वेत (ब्लैक) स्त्री आत्मकथ्यों की परम्परा और प्रकृति पर विचार किया गया है।

‘चुप्पियाँ और दरारें’ के अन्तर्गत स्त्री-आत्मकथा सैद्धान्तिकी और भार में हिन्दी-अंग्रेजी में स्त्री-आत्मकथा-लेखन की परम्परा के अतिरिक्त दलित स्त्री-आत्मकथाएँ, सवर्ण स्त्री प्रति आख्यान, मलयालम स्त्री आत्मकथ्य, कन्नड़ स्त्री आत्मकथ्य, बांग्ला स्त्री आत्मकथ्य, मुसलमान स्त्रियों के आत्मकथ्यों के साथ अश्वेत (ब्लैक) स्त्री आत्मकथ्यों पर शोधपरक आलेख हैं। ये लेख स्त्री रचनात्मकता की अविच्छिन्न परम्परा से परिचित करवाने के साथ साथ विभिन्न समुदायों और समाजों में स्त्री के आत्म के साथ संवाद के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। सम्भव है इस पुस्तक के दायरे में आने से बहुत-सी आत्मकथाएँ छूट गई हों, इसे शोध और विश्लेषण की सीमा के तौर पर ग्रहण करना उचित होगा।

इस पुस्तक में संकलित नौ शोधालेख पिछले लगभग बारह वर्ष के अनंतर किए शोध और अध्यवसाय का परिणाम हैं जिनका प्रकाशन समय-समय पर प्रतिमान, तद्भव, स्त्रीकाल, समालोचन, बहुवचन और आलोचना जैसे स्तरीय जर्नल्स में होता रहा। आलेखों पर प्राप्त हुई आलोचकीय प्रतिक्रियाओं ने इस विषय का विश्लेषण करने के लिए दृष्टि भी दी और उत्साह भी। मेरे शोधार्थियों और मित्रों ने इस कार्य में साथ दिया अतः उनका आभार। विशेषत: सुधांशु कुमार, कविता मल्होत्रा, पवन साव ने इन लेखों के सम्पादन एवं टंकण में सहयोग किया। चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, चारु गुप्ता, प्रीति चौधरी, अभय कुमार दुबे, रविकान्त, सुप्रिया पाठक के साथ राजेन्द्रचेन्नी, विक्रम विसाजी, आशा देवी, जैसे आलोचकों ने जेंडर के मुद्दे पर मेरी समझ को परिष्कृत किया। स्त्री के अन्तर्मन को समझने में मुझे मेरे मित्रों से मदद मिली। जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के साथ जाग्रेब विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के पुस्तकालयों से मुझे बहुत सहायता मिली। मेरे पाठक और आलोचक जिनमें मेरे सभी शोधार्थी, भारतीय भाषा केन्द्र के छात्र शामिल हैं उनका आभार ज्ञापन करना जरूरी समझती हूँ क्योंकि पढ़ने-पढ़ाने के क्रम में इन सभी की प्रतिपुष्टि (फीडबैक) ने हमेशा मदद की।