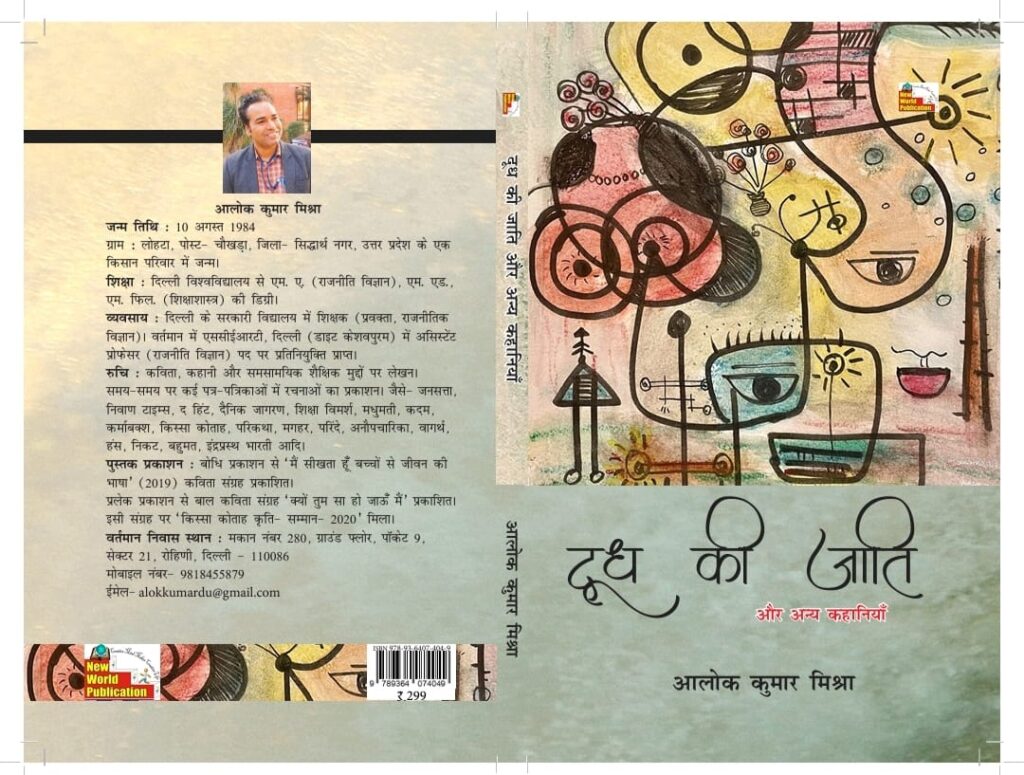

आज पढ़िए युवा लेखक आलोक कुमार मिश्रा की कहानी ‘दूध की जाति’। हाल में इसी नाम से उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। पढ़िए न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित इस संग्रह की शीर्षक कहानी- मॉडरेटर

===============================

(1)

मिसिराइन के प्रसव का दर्द पूरे चढ़ान पर था। दर्द ऐसा कि औरतों की ये नसीहतें कि ‘एतना आवाज ना निकारौ, बहरे मरद बइठे हैं’ जैसे मिसिराइन के कान तक भी न पहुँच पा रहीं थीं। उसकी चीखें सुन बाहर अधीर खड़े परमेसर मिसिर के सीने में पहले से ही तेजी से धुकधुका रहा जी और रफ्तार पकड़ जाता। ऊपर से इस बार तो गोड़इताइन दाई और वैद बाबू दोनों ने मिसिराइन की जान पर खतरा भी बता रखा था। पिछले आठ-नौ महीने से जबसे मिसिराइन पेट से थी न जाने क्यों पाला पड़े फसल की तरह सूखती ही जा रही थी। परमेसर को कुछ समझ में न आता कि तबियत संभाले भी तो कैसे? पिछली चार संतानें अपने पैदाइश के बाद जीवन का पहला साल भी पूरा न कर पाईं थीं और काल के गाल में असमय समा गईं थीं। पहला तो सेवरी में चढ़े बुखार से ही चल बसा था, दूसरा हैजे की भेंट चढ़ गया और तीसरे को साँप ने डस लिया था। चौथी संतान के मामले में काफी टोटके भी किये गये जिससे उसे लम्बी उम्र नसीब हो जाये। पैदा होते ही उसे गाँव के बढ़ई-बढ़इन के हाथ नाम के लिये अनाज के बदले बेच दिया गया था। पूर्वांचल के इस क्षेत्र में यह विश्वास बड़े पैमाने पर प्रचलित था कि ‘बहुत बार माँ-बाप की किस्मत का दोष बच्चों पर लग रहा होता है। इससे उबरने के लिये माँ-बाप ही बदल दिये जायें तो भाग्य की काली छाया छूट जाती है।’ न जाने क्यों दोष मेहनतकश लेकिन छोटी मानी जाने वाली जातियों के साथ सौदा करने पर ही कटेगा, यह भी माना जाता। पता नहीं इसके पीछे इन श्रमशील लोगों द्वारा खुद की जिंदगी में पसरी बेहाली और दुश्वारियों को अपनी जिजीविषा से हंस-हंस कर पार पा लेने की क्षमता के प्रति छिपा हुआ सम्मान था या फिर यह भी स्वयं को ऊँचा मानने वाली इन जातियां की षडयंत्रकारी लेकिन अतार्किक रणनीति थी जिसमें अपने भाग्य के दोष को इन शोषितों के हवाले कर खुद को हर हाल में फायदे में रखना था, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि यह सब नाम के लिये ही होता था। संतान तो जिसकी होती उसी की आगे भी रहती। बस कहने को इंसान की पहचान में उम्रभर तौलन, बेचन, जोखई जैसे नाम जरूर चस्पा हो जाते थे जिनका संबंध खरीद-फरोख्त के सौदे से होता था।

लेकिन परमेसर के लिये तो यह टोटका भी बेकार साबित हुआ। सात महीने की जिंदगी ही चौथी संतान के हिस्से आई। न जाने क्या हुआ था? तेल-बुकवा कर मिसिराइन ने बड़े लाड़ से लोरी गा-गा कर पालने में उसे सुलाया था। दुपहरी में ही सांझ के काम निपटाने लग गई थी कि लल्ला जगे तो वह उसके साथ रह पाये, उसके नखरे उठा पाये। दो घंटे तक काम करते-करते मिसिराइन को ही दूध पिलाने की हूक उठी। ‘अब बच्चा रोवै ना तो का दूधौ न पावै’ यही सोच मिसिराइन ने बेटे को पुचकार कर गोद में उठाया। पर यह क्या?… उसका बदन बहुत ठंडा हुआ पड़ा था, हाथ-पैर बिल्कुल ढीले हो इधर-उधर लटक जा रहे थे। मिसिराइन को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। पर कुछ देर तक कोई हरकत होता न देख उसने सांस पर ध्यान दिया तो उसे चलता हुआ न पाया। वह चीखकर वहीं गश खाकर गिर गई, बच्चे का शरीर भी उसके हाथ से लुढ़ककर वहीं जमीन पर पसर गया।

चौथी संतान का गम मिसिराइन के जी में बैठ गया। दिन के दिन रोती रहती, न समय पर खाती- पीती, न ही हंसती-बोलती। शरीर का भी कोई ध्यान न रखने से गलने सी लगी। दवा-दुआ सब बेकार ठहरने लगे। पड़ोस की चनवापुर वाली काकी ने परमेसर को समझाया, ‘संतानै देखि कै मिसिराइन कै सेहत अब सुधरी बेटवा….लेकिन भइया अबकी एक काम किहेव, मिसिराइन कै कोख नीक बाय लेकिन गोद नाहीं….बच्चा होतै दुसरे के गोदि मा डारि दिहेव, उहो कउनो नीच जात किहां ढेर दिन खातिर। उहीं के पुन्नि-परताप से भगवान जियइहैं।’ परमेसर को तो अब जो भी सलाह मिलती वही भाती और वह उसे कर भी डालता। बस इतना ही बोला, ‘काकी देखि जाई, अबहीं तो मिसिराइन कै सेहत देखत हियु।’ इधर वैद ने यह कहकर चिंता बढ़ा ही दी थी कि ‘अब बच्चा जनै के माने मिसिराइन के जान कै खतरा।’ पर परमेसर मिसिर साल भीतर ही यह खतरा लेने को तैयार हो बैठा। खतरे का यह वही दिन था जो समय से थोड़ा पहले शुरू हो गया था।

मिसिराइन की चीख लगभग दबाते हुये गोड़इताइन दाई कहती, ‘सबर करौ मलकिन, तोहार कउनो पहिला थोड़ै न होय। चार पहिलेव जने हिय, लेकिन ऐसन तो कबौ नाहीं किहिव।’ बैद बाबू एक-दो बार अंदर आकर नब्ज़ टटोल चुके थे। परमेसर को तो उन्होनें सलाह भी दे दी थी कि गाड़ी-मोटर का इंतजाम कर सत्तर किलोमीटर दूर गोरखपुर अस्पताल ले जाने की तैयारी करे, मामला गंभीर है। एक-दो लड़कों को परमेसर ने गाड़ी ढूँढने के काम पर लगा भी दिया।

पिछले दो-चार मिनट में मिसिराइन की चीख कम होते-होते बिल्कुल बंद सी हो गई थी। परमेसर मिसिर की नजर यह सोचकर चौखट के भीतर ही धंस गई थी कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों हो गया है। इससे पहले कि कंठ से आवाज़ फूटती बच्चे के रोने की आवाज़ सुन खुशी से गला ही भर आया, बोलता क्या ? बच्चे की आवाज़ बनकर आई खुशी कानों से सरककर नीचे कलेजे तक पहुँची भी थी कि नहीं,भीतर से औरतों की कोरस में उठी चीख ने मिसिर के सब्र का बाँध तोड़ दिया। जानने के लिए आंगन में आ पहुँचा। कमरे से बाहर निकल चनवापुर वाली काकी और भंइसहिया वाली भौजी परमेसर का कंधा पकड़ रोने लगीं। घिघ्घी बंधे मिसिर के कुछ पूछने से पहले ही भंइसहिया वाली रोते हुये बोल पड़ी, ‘मिसिराइन बहिनी छोड़ि गईं हम सबकां, वहि लरिका कै भी खयाल न किहिन… रे ददई।’

भौंचक्का परमेसर इससे पहले कि कुछ करता बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कान को फिर भेद गई। उसने दौड़कर उसे गोद में ले लिया और सुबकने लगा। बैद बाबू ने अंदर आकर मिसिराइन की नब्ज़ और आँख जाँच कर उसके चल बसने पर मुहर लगाया। उन्होंने बच्चे के भी बेहद कमजोर होने और खास ध्यान रखे जाने की जरूरत बताकर चिंता और बढ़ा दी। वह बोले, ‘परमेसर भइया, लल्ला बहुतै कमजोर है। इहकां गाय-भैंस कै दूध बहुत भारी परी, पची नाहीं और महतारी बची नाहीं…राम भली करै।’ यह बात सुन परमेसर को अनायास ही महीनों पहले चनवापुर वाली काकी की कही बात मन में कौंध गई कि, ‘केहू दुसरे के गोद मा बच्चा डारि दिहेव, मिसिराइन कै कोख नीक है गोद नाहीं।’

‘पर केकरे गोद मा….आसपास बच्चा जनी औरत कहाँ हय….न ही पटीदारी मा न ही रिश्तेदारी मा….ऊपर कै दूध पिलाय नाही सकित….का करी ?’ सोच-सोच कर परमेसर का बुरा हाल हो रहा था। मिसिराइन का गम भूल वह बेटे की चिंता में डूब गया था। तभी गोड़इताइन दाई परमेसर के गोद से बच्चा ले बोली, ‘लाओ मलिकार भइया, लल्ला को हम देखी। तुम मिसिराइन के माटी कै परबन्ध करौ।’

गोड़इताइन को देख परमेसर की नजर उस पर टिक गई जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। दरअसल उसे चनवापुर वाली काकी की कही आगे की बात याद आ गई कि ‘ऊहो कउनो नीच जात किहां, ढेर दिन खातिर। उहीं के पुन्नि-परताप से भगवान जियइहैं’।’ उसे यह भी याद आया कि अभी तीन महीने पहले ही गोड़इताइन के आदमी पूसन ने जो उसके यहाँ सालों से हलवाहा है, उससे यह कहकर खेत के काम से दस दिन की छुट्टी लेकर गया था कि ‘ऊ बाप बनै वाला है।’ यह सब याद आते ही मानो परमेसर को रास्ता सूझ गया। वह गोड़इताइन का हाथ पकड़कर बोला, ‘गोड़इताइन हमरे बच्चा का खाली देखव नाहीं, बल्कि अब तूं एकर महतारी बनौ। जइसे अपने लरिका का दूध पियावत हियु वैइसे हमरे लालौ का संभारौ।’ यह कहकर वह ‘अरे हमार मिसिराइन’ कह-कह रोने लगा। मानो एक बहुत जरूरी काम निपटा दूसरे काम में जुट गया हो। पहले तो गोड़इताइन और वहाँ खड़ी औरतों को लगा कि परमेसर दुख से विकल होकर जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। वरना कहाँ गौतम गोत्री उच्च कुल ब्राह्मण और कहाँ अछूत जात गोड़इताइन….भला ये कैसे संभव? बच्चे प्रतीकात्मक रूप में छोटी जाति को देने की परंपरा जरूर थी पर इस तरह अछूत जाति को नहीं। हमेशा छू जाने से भी बचने वाला परमेसर आज हाथ पकड़कर बच्चा संभालने को कह गया तो इसकी वजह लगे आकस्मिक आघात को माना गया। वरना तो गोड़इताइन किसी नये जच्चे-बच्चे की गर्भनाल काटने और अगले कुछ दिन तक देखभाल करने वाले दिनों के अलावा इन बाभनों के घर घुसने भी नहीं पाती थी….दूध पिलाना, इनके बच्चों की खुद को महतारी समझना….नामुमकिन जैसा था।

रोता-बिलखता परमेसर सर ऊपर उठाकर फिर बोल उठा, ‘गोड़इताइन का चाहत हियु ? मिसिराइन के साथे का यहं छोट जान कां भी समसान लेइ जाई ?….अरे एकर गला तर करौ…दूध पियावो औ संभारौ।’ पहले से हैरान-परेशान गोड़इताइन ने मानो स्पष्ट करने के लिये पूछ लिया, ‘लेकिन हम कइसै मलिकार? का हमार दूध लरिका पी सकत है?’

‘जात-पात के चक्कर मा समय न गंवाओ, अब भगवान कै इहै मरजी समझ कै लरिका संभारो।’ परमेसर की बात के बीच चनवापुर वाली ने कुछ टोकना चाहा तो परमेसर ने हाथ से रोक बात खत्म करने का इशारा किया। मौका ऐसा न था कि बहस की जाये। परमेसर के जोर देते ही गोड़इताइन ने उस चीख-पुकार की जगह से हट अपने घर लाकर बच्चे को माँ की तरह दूध पिलाया और उसे साफ-सुथरा कर अपने बेटे के बगल में सुला दिया।

क्रिया कर्म की प्रक्रिया के बाद दबे पड़े इस बवंडर को फिर से परमेसर को ही संभालना पड़ा। वैसे घर में था ही कौन, बस पटीदारों को चुप कराना था…. सो परमेसर ने कह दिया, ‘हमार कउनो बच्चे एक बरस कै जीवन भी नाही जी पाइन….अब ई टोटका समझौ चाहे हमरे मन कै भरम-बिस्वास, हमार लरिका एक बरस पूर होय तक गोड़इताइन के घरहीं पली-बढ़ी। का पता उहीं कै हवा-पानी जीवन दइ जाय।’ सभी ने दुखी पिता के मन का विश्वास मान ज़्यादा हुज्जत नहीं की।

दो दिन के अंदर ही परमेसर ने अनाज, घी, मेवे सब एक डेलवा में भरवा कर गोड़इताइन के घर भिजवा दिया और कहलवा भेजा कि, ‘दुइ-दुइ बच्चा का दूध पियावै के लिये शरीर में खानगी बहुत चाहीं…. सो ई कुल खात रहौ।’ पूसन के मना करने पर भी वह माना नहीं। इस फैसले में गोड़इताइन की रज़ामंदी वैसे तो पूछी गई ही नहीं थी न ही इसकी जरूरत समझी गई थी, लेकिन उस नन्हे मासूम में उसे अपने तीन महीने के बेटे सुखराज की छवि ही दिख रही थी, वैसी ही ममता उमड़ रही थी जैसे कि अपना जाया हो। ऊपर से मिसिराइन और उसके अच्छे व्यवहार को याद कर उस बच्चे के लिये उसका प्यार- दुलार और बढ़ जाता। उसने इस बच्चे का नाम रखा बुद्धिराज। बुद्धिराज यानि सुखराज का भाई और उसका दूसरा बेटा। परमेसर मिसिर ने इस सबमें कोई दखल नहीं दिया।

(2)

तेरहवीं हो गई, धान की कटाई का काम भी पूरा हुआ, अनाज घर में आ गया, एक भैंस थी जिसे देखभाल न हो पाने के कारण परमेसर ने बेच दिया। पर अब उसका समय बहुत मुश्किल से कटता। न घर भीतर कोई इंसान, न घारी में कोई जानवर। बस सुबह-शाम पड़ोस के चन्ने यादव की बिटिया खाना बनाकर रख जाती या फिर उसी के खेतों में काम करने वाला उसका हलवाहा पूसन सांझ-सवेरे घर पर आ जाता और कुछ यहाँ-वहाँ की बतियाता। परमेसर अपने गम से उबरने की कोशिश करता मगर कभी मिसिराइन को याद कर और कभी अपने बच्चे को, तड़प उठता। मिसिराइन से न सही वह अपने बेटे से तो मिल ही सकता था। नन्हीं जान को घर तक बुलवाने से बेहतर वह पूसन के साथ उसकी झोपड़ी तक आ जाता। बाहर ही बेटे बुद्धिराज को मंगवाकर दुलार लेता। न जाने क्यों एक साथ उसे मिसिराइन और बेटे दोनों से मिलने का सुख मिल जाता। गोद में लेते ही अजीब सी खुशी और संतुष्टि से वह लहलहा उठता। सारे गम कुछ पल को छूमंतर हो जाते। अक्सर पूसन भी परमेसर से बुद्धिराज की बातें ही करता। वह उसकी चंचलता, बुद्धिमानी, मुस्कुराने, गूं-गूं कर आवाज निकालने और अपनी बात कहने की कोशिश करने जैसी बाल सुलभ हरकतें बताता। परमेसर ऐसे सुनता जैसे छोटा बालक कोई परीकथा। हालांकि अधिकतर समय अकेले में वह उदासी और निराशा से ही घिरा रहता। चार-पाँच महीने का हो जाने पर पूसन बुद्धिराज को गोद में लिये कभी-कभी परमेसर के पास खुद ही ले आता। कुछ मुलाकातों के बाद नन्हा बालक भी परमेसर को पहचान सा गया। अपने हाथ-पैर से वह परमेसर की ठुड्डी-गाल को छूता, होंठ फैलाकर मुस्कुराता-हंसता। परमेसर जी सा उठता।

पर संकट के समय चुप हो गया सारा मिसिराना पटीदार कुछ ही महीनों में फिर कुनमुनाने लगा था। गोद में बुद्धिराज को लिए पूसन जब बभनाना टोले में कदम रखता लोग जल-भुन जाते। कहते, ‘ससुरा बाभन कै पूत लिहे खुदौ बाभन माने लाग है… चाल तो देखव सारे कै।’ पूसन सुनकर भी अनसुना कर देता। पर उसके साथ- साथ लोग अपने ही जात- वंश के बुद्धिराज को भी छूने या गोद में उठाने से कतराते तो उसे बुरा लगता। लेकिन पूसन ही नहीं परमेसर भी यह सब देखते समझते हुए भी कुछ न बोलता। मन में सोचता ‘बस कुच्छै दिन कै बात है।’

इधर गोड़इताइन के ममता के आंगन में खिले हुए दो जुड़ुवा गुलाब की तरह सुखराज और बुद्धिराज अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। गोड़इताइन के मन में यह ख्याल भी ना आता कि बुद्धिराज दूसरे की अमानत है। अक्सर पूरा दिन अपने इन बच्चों में ही व्यस्त रहती। ससुराल आने के कुछ वर्षों बाद ही उसकी सास का देहांत हो गया था, जो उस समय तक पूरे गांव की गोड़इताइन दाई थी। अपने काम में उसका कोई सानी नहीं था। औरतें कहतीं कि ‘गोड़इताइन के हाथ मा जादू बाय। छुइ लेय तो दरद हरि उठै।’ सास ने कुछ ही दिनों में अपना यह हुनर बहू आशा को दे दिया था। उसके गुजरने के बाद अब वही पूरे गांव की गोड़इताइन दाई बन चुकी थी। गर्भनाल काटने और जच्चे-बच्चे की देखभाल करने वाली महिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गोड़इताइन दाई के नाम से जानी जाती। वैसे तो अछूत मानी जाने वाली इस जाति के लोगों का यह पुश्तैनी काम माना जाता पर जीवन के इस अनोखे पल की जिम्मेदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण काम होने के कारण गोड़इताइनें अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से कुछ ज्यादा मान पातीं। खासकर उन दिनों में जब बच्चा पैदा हुआ हो। सवा महीने उसे बेरोकटोक घर में आने-जाने, जच्चा-बच्चा की देखभाल करने, जरूरी हिदायत देने की छूट रहती। भले ही उसके बाद उनकी परछाईं और उसके छू जाने को भी अपवित्र माना जाता। खैर….आशा अब गोड़इताइन थी और इस काम की पहचान से जुड़ उसका नाम भी अब यही हो चुका था।

समय बीता। बुद्धिराज एक साल से ऊपर का हो चुका था। परमेसर ने बच्चा अपने घर लाने की बात न ही कही और न ही पूसन या गोड़इताइन ने कुछ कहा। इस धान की फसल के बाद भी परमेसर अपने बच्चे का ख्याल कर अनाज, कपड़े, फल आदि पूसन के घर भिजवा चुका था। इधर कुछ पड़ोसियों ने बुद्धिराज को घर लाने की बात छेड़ी तो परमेसर बोला, ‘बहुत छोट जान है… के देखी इहां…घर मा औरत न होय तो बच्चे न पालि सकैं।’ पड़ोस की चनवापुर वाली ने ही मोर्चा संभाला, ‘तो का लरिका उहीं रखबो…. पूरा कुजात बनाइ देबो… ऐसन करो दूसर बियाह करि लेव…एतने धन- दौलत पर जरूरै केहू ना केहू आई औ तबै लरिका कै संभार होई।’

परमेसर बात अनसुना कर देता इससे पहले ही पास बैठा पूसन बोल पड़ा, ‘हां मलिकार, आपकै घर बसि जाई… .मिसिराइन के जाय के बाद तोहरे खाय पिए कै भी ठिकाना ना है, दूसर बियाह कइ लेव।’ परमेसर पिछले दुख से बहुत हद तक उबर चुका था। जीवन में अकेलापन खल भी रहा था। लेकिन उसे अब तक दूसरे ब्याह की बात का ख्याल भी नहीं आया था। यह सब सुनकर और अपने बच्चे का अपने घर पर आंखों के सामने परवरिश की बात सोचकर उसे यह बात कुछ जंची। वह इतना ही बोला – ‘देखि लेव काकी, जैसन उचित लागै।’

(3)

बरस बीतते- बीतते परमेसर मिसिर की नई मिसिराइन घर में आ गई। मानो फिर से वन में बसंत आ गया, मानो फिर से किसी खंडहर में पदचाप होने लगा, मानो फिर से मकान घर बन गया। नई मिसिराइन सुधा अपने पहले ब्याह में गौने जाने से पहले ही विधवा हो गई थी। मां- बाप ने मन मसोसकर इस ब्याह के द्वारा जहां उसकी जिंदगी दोबारा गुलजार करने की कोशिश की थी वहीं उम्र में उससे दस-बारह साल बड़े परमेश्वर को भी अपनी जिंदगी दुबारा आबाद होते हुये दिखाई दी। दो-चार महीने तो यूं ही बीत गए। परमेसर और बाकियों को भी लगा कि नई- नवेली दुल्हन पहले घर- बार में रम जाए तब बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डाली जाए। लेकिन यह तो उनका सोचना था। नई मिसिराइन चाहती ही नहीं थी कि परमेसर यानी उसके पति का लाडला बुद्धिराज वहां उसकी गृहस्थी में आकर अपनी जगह बनाए। वह तो चाहती थी कि उसका जाया बच्चा ही इस बड़े घर के आंगन और दुवारे खेले- कूदे। जब कभी पूसन नन्हे बुद्धिराज को लेकर आता वह घर के अंदर ही घुसी रहती और खुद को काम में व्यस्त दिखाती। ऊपर के मन से कभी-कभी या परमेसर के रहने पर ही वह उसे गोद में लेती। उसका रूखा व्यवहार सबको दिखता भी और चुभता भी। एक बार तो उसने परमेसर से दबी जुबान में यह भी कह दिया कि, ‘बेटा भले आप कै होय पर होय तो कुजात गा है। वनहीं लोगन कै रंग-ढंग पाय गा है।’ परमेसर के आंख दिखाने पर उसने बात बढ़ाई तो नहीं पर उसे छूने- खेलाने के बाद नहाने, कपड़े बदलने आदि सब देखकर परमेसर दुखी हो जाता। एक बार पूसन जब बुद्धिराज को लेकर आया तो मिसिराइन ने बड़े जलवे दिखाए। अव्वल तो उसने बुद्धिराज के साथ- साथ अंदर घुस आए सुखराज को घर के बाहर भेज दिया वहीं पूसन से आगे से उसे साथ न लाने की हिदायत भी जड़ दी। पूसन कुछ कह तो न सका पर अब इससे बचने लगा। नई मिसिराइन के व्यवहार से तंग आकर उसने बुद्धिराज को भी लाना बहुत कम कर दिया। परमेसर भी स्थिति भांपते हुए इस पर जोर नहीं देता था। जब मन होता तभी पूसन से कहकर बेटे को बुलवाता या खुद चला जाता मिलने।

धीरे-धीरे बुद्धिराज पाँच बरस का हो गया। पूसन और गोड़इताइन उसे सुखराज की तरह ही अपने कलेजे से लगा कर रखते। बुद्घिराज भी उन्हें बापू-अम्मा कहता और खुद को उनकी ही संतान समझता। जब कभी पूसन गोड़इताइन से कहता कि ‘यक न यक दिन तो आपन लिरिका मलिकार लेइ लिहैं…. जादा जी न लगाओ’ तो गोड़इताइन की आंखों से नीर झरने लगता। वह यह सोचकर भी दुखी हो जाती। बस इतना ही बोलती, ‘वनके खून इहमां है तो हमार दूध भी तो है….ई हमार बाबू होय।’ पूसन आगे कुछ न बोलता। गोड़इताइन ने कभी भी बुद्धिराज और सुखराज के बीच दो भात न किया।

इधर बुद्धिराज अपने पांचवें वर्ष में विचर रहा था तो उधर नई मिसिराइन का अब तक खुद माँ न बन पाने का दुख बढ़ते- बढ़ते बुद्धिराज नाम के मरहम तक पहुंच रहा था। अब की बार मायके में मां ने उसे समझाया भी था कि, ‘बिटिया अब आपन मन अपने पति के खून बुद्धिराज मा लगाओ। उहीं कै महतारी बनौ….आपन भाग सुधारौ।’ मजबूरी में ही सही उसे बात अच्छी लगी थी। ससुराल आकर उसने अपना व्यवहार बदल लिया था। पूसन से बुद्धिराज को घर लाने को लगभग रोज-रोज कहती। आने पर दुलारती, ज्यादा देर रुकने को कहती, अच्छा-अच्छा बना कर खिलाती और रात में भी वहीं रोकने की कोशिश करती। पर हाय रे निर्मोही बुद्धिराज! सब का मान रखता, खाता-पीता, खेलता-कूदता और फिर गोड़इताइन को याद करके ‘हम अम्मा लगे जाब’ कह-कह कर के पूसन को वहां से उसे वापस ले जाने को मजबूर कर देता। अब तो नई मिसिराइन परमेसर को भी समझाने लगी थी कि, ‘आपन लरिका अपने घरे-दुवारे लेइ आवो। अब तो जनम दोस कटि गा होई। भाई- पटीदार भी अब कोसत हैं। जेतना बड़ा होई सब कुजाति मा गिनै लागी….अब्बै से लोगे टोका-टाकी करत हैं।’ परमेसर इस बदलाव की वजह कुछ तो समझ पा रहा था फिर भी वह इससे खुश था। वह कहता, ‘लरिका है अबहीं। धीरे-धीरे कोसिस करौ। आई-जाई तो इहाँ मन लागै लागी। अबहीं गोड़इताइन के हिंये लाग है। परेसान न होव।’ पूसन भी इस बदलाव को भांप दुबारा से बुद्धिराज को अपने साथ ज्यादा लाने लगा था और गोड़इताइन को भी मानसिक रूप से तैयार करने लगा था।

(4)

हर बार की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बुद्धिराज अपने पिता के साथ कर पाये इसलिए पूसन और गोड़इताइन बुद्धिराज को लेकर सुबह ही परमेसर के यहाँ के लिये निकले। पूसन ने अपने एक हाथ की उंगली बुद्धिराज को पकड़ाया तो दूसरे हाथ की सुखराज को। आज गोड़इताइन भी साथ थी। बाभन टोले में कदम धरा ही था कि अपने दुवारे के कुएँ पर नहाकर सूरज को जल दे रहे साधु मिसिर को बुद्धिराज ने चलते हुए छू लिया। उसे एक हाथ से पूसन का हाथ पकड़े देख साधु मिसिर का माथा भन्ना गया। वह बुद्धिराज को धकियाते हुए बोला, ‘ससुर तें भले हमरे कुनबे-पटिदार के खून-पेसाब कै होस, लेकिन रहत तो अछूत चमारेन किहां हे….सबेरे-सबेरे धरम भरस्ट कइ दिहिस सार।’ बुद्धिराज तो कुछ न समझ पाया। बस सहम कर गोड़इताइन के साड़ी पकड़ उसी में मुँह छिपाकर खड़ा हो गया। पर यह देख गोड़इताइन का पारा भी गरम हो गया। उसने बुद्धिराज को संभालते हुए कहा, ‘साधु बाबू बच्चा पर काहे खार खात हौ….तुहैं हमसे परेसानी हय तो हम्मैं कहौ….लरिका का काहे होंपत हौ। आखिर होय तो तोहरही लोगन कै।’ साधु मिसिर को ऐसे बयान की उम्मीद न थी। उसे यह छोटी जात गोड़इताइन का दुस्साहस लगा। वह और बुरी-बुरी बातें मुंह से निकालने लगा। बोला, ‘ई परेमेसरा तोहरे जइसन छोट लोगन का मूड़े पर चढ़ाये बाय, जो इहां बीस दाईं दिन भर मा हमरेन के टोला मा घुसी रहत हियु….उहीं से उलझौ, हमसे नाहीं….हम चमारन का मुँह नाईं लगाइत। अब बोलिव तो हम से बुरा क्यो न होई।’ गोड़इताइन को यह जली-कटी और गरिमा को तार-तार करने वाली बातें अंदर तक बेध गईं। पूसन के शांत कराने के बावजूद वह उबल पड़ी। बोली, ‘अच्छा हम छोटे लोग….जनम पर हमहीं नार-बेवार काटी….गाढ़े बखत काम आई….खेत, दुवार, जनावर हमहीं देखी अउर हम छोटे लोगन-छोट जात होई!’

‘अउर का तू ब्रह्मा जी कै नानी होव? बाभन कै लरिका पालि कै बभनिन होइ गइव?’ साधू क्रोध से तमतमाते और मूँछें फड़फड़ाते हुये बोला। गोड़इताइन भी उबल पड़ी। ‘हमरे मिन्नत पर नाहीं अपने मन से अपने बेटवा के जीवन खातिर मिसिर बाबू ई लरिका सौंपिन रहा। हमसे पूछिन नाईं रहा न ही हम माँगै गै रहेन। हम्मै छोट जात भले कहौ करेजा बहुत बड़ा है। पूरे लाड से पालित है जइसे सुखराज वइसे बुद्धिराज।’

हो-हल्ला सुन कुछ भीड़ भी जुट गई थी। दो- तीन घर दूर ही परमेसर के कान में आवाज पड़ी तो वह भी दौड़ा चला आया और हो क्या रहा है, यह समझने की कोशिश में लग गया। साधु, गोड़इताइन के जुबान चलाने को अपनी बेइज्जती समझ रहा था। उसने उसके आत्मसम्मान पर बड़ा हमला बोलते हुये कहा, ‘तो ई मा कउनो एहसान किहे हियु? कपड़ा, अनाज, तोरे मरद के काम सब तो परमेसरा दिहे है। अब का मूड़े पे बैठबू?’

गोड़इताइन आज पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह इस अपमान को सह न पाई और बोली, ‘ई एहसान न जतावो। हमार मरद काम करत है तब कमात है। औ तूं स्कूले गा हौ कि नाहीं, हम नाईं जानित लेकिन हम सात दरजा पढ़ाई किहे हन। कानून मा क्यो न छोट-बड़ा है, सब बराबर है, जानत हौ कि नाहीं?’ गोड़इताइन कह तो सब सही ही रही थी, पर साधू को ये बराबरी और कानून की बात कहाँ समझ आनी थी। वह तो यह सोचकर हैरान था कि ‘भला बाभन के मुँह ई छोट जात औरत कैइसे लगि सकत ही?’ अब उसके कुंद दिमाग का शब्दकोश खाली हो चुका था तो जुबान से क्या बोलता। तमतमाहट में वहीं कुएँ के पास पड़े एक शीशम के डंडे को उसने हाथ में उठा लिया। ‘तोर एतना हिम्मत’ कहते हुये उसने गोड़इताइन को डंडा फेंक कर मारा। गोड़इताइन ने बचने के लिये शरीर को झुकाकर जैसे ही खुद को दूसरी ओर खींचा, संतुलन बिगड़ा और वहीं नहाने से पैदा हुए फिसलन की वजह से फिसल कर बिना जगत वाले कुएँ में जा गिरी। एक बड़े छपाक की आवाज आई, क्षण भर को सन्नाटा पसर गया और फिर कोलाहल। गोड़इताइन को अब तक चुप कराने की कोशिश में लगा पूसन भी स्तब्ध रह गया। दौड़कर कुएँ में झांकते हुए वह रस्सी लाने की गुहार लगाने, चीखने और चिल्लाने लगा। वह कभी सुखराज और बुद्धिराज का ध्यान आने पर उन्हें कुएँ से दूर खड़ा कर आता और कभी ‘हाय-हाय’ करते हुए खड़ी भीड़ और बाभनों के घरों की ओर आशा भरी निगाह से देखने लगता। अब तक अंदरखाने साधू मिसिर का पक्ष लिये खड़ी भीड़ भी हैरान-परेशान होकर आसपास के घरों में रस्सी और खांची ढूँढने-टटोलने में लग गई। साधू मिसिर तो मारे घबराहट के टोला छोड़ खेतों की ओर कहीं नौ दो ग्यारह हो गया। रस्सी लाने और कुएँ में बाँधकर खांची उतारने में ही दस-पंद्रह मिनट का समय लग गया। अब तक कई बार हाथ-पाँव मार गोड़इताइन ढेर सारा पानी पी चुकी थी। एक तो उसे तैरना न आता था, ऊपर से चिकनाहट के कारण कुएँ की दीवार भी पकड़ में न आती थी। कुछ ही मिनटों में उसकी कोशिशें और चीख दोनों शांत हो गये। पानी में खांची डालने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि गोड़इताइन का शरीर डूब चुका था और खांची की पकड़ में नहीं आ रहा था। अब किसी न किसी को कुएँ में रस्सी बाँधकर उतरने की जरूरत थी। पर कौन उतरे? पूसन तो बेहाल हो चुका था।

अब तक झगड़े को शांत करने और समझने में लगा परमेसर भी यह सब देख हिल गया था। जब खांची डालने का कोई फायदा न हुआ तो वह ही रस्सी बाँधकर खुद कुएँ में उतरा। डूबकर नीचे पहुँच चुके गोड़इताइन के शरीर को डुबकी मारकर उसने टटोला। शरीर को कपड़े से बाँधकर उसे अपने कमर से लपेट और रस्सी को मजबूती से पकड़ उसने दोनों शरीरों को ऊपर खींचने का इशारा किया। गोड़इताइन के बाहर आते ही पूसन दौड़कर उसका पेट दबाने लगा। उसने सुना था कि डूब रहे व्यक्ति के पेट का पानी निकालना जरूरी होता है। कुछ पानी निकला भी। अब तक पूसन के टोले के लोग भी आ चुके थे। कुछ लोगों ने गोड़इताइन के नाक के पास उँगली लगाकर और नब्ज़ टटोलकर यह बोल दिया कि ‘जान बाकी नहीं है।’ पूसन सीना पीट-पीटकर साधू मिसिर को कोसने लगा। कहता, ‘गोड़इताइन तोहरे सबकै भलै किहे रहीं….कुछ बिगाड़ै नाहीं रहीं….अरे साधू काहे मारि डारेव हमरे मलकिनिया के?’

साधू तो अब तक गायब हो चुका था पर अब तक सांत्वना के भाव से भर चुकी भीड़ के बीच से साधू मिसिर का बेटा चन्दर बोल पड़ा, ‘अरे! इहिं मा बाबू जी कै का गलती? कहा-सुनी में गोड़इताइन कै पैर खुदै फिसल गय….वैं भलमानस तो छोट जातिन के छूबै न करते…ढकेलिहैं कइसे?’ अपराधबोध में डूब रही भीड़ के अधिकतर लोगों के मनों में उठ रही मानवता को दबाकर यह बात फिर से बाभनपना जगा गई। उन्होंने चन्दर की बात के पक्ष में सिर हिलाया और सुर मिलाया।

पर पूसन अपनी बात दुहराये जा रहा था। वह वहाँ से गोड़इताइन का शरीर तब तक हटाने को तैयार न था जब तक कि पुलिस ना आ जाये। वह कहता ‘गोड़इताइन के हत्यारेन के सजा मिलै के चाहीं,,अब हमार लरिका के देखी? हे भगवान… ई का होइगै?’ अब तक पूसन के टोले का किसोर गाँव से तीन किलोमीटर दूर थाने में इत्तला कर आया। दारोगा भुवन पाठक जो संयोग या दुर्योग से साधू मिसिर की बहन का देवर ही था, दो सिपाही साथ लिए आ पहुँचा। रिश्तेदारी और जातीय श्रेष्ठता के दंभ से दबा भुवन अपने लोगों की संलिप्तता देख पूरी घटना को हादसे की शक्ल देने में जुट गया। पूसन के बार-बार साधू को दोष देने की बात पर वह कहता, ‘अरे कउनो गवाह अउर सबूत बाय तोहरे लगे कि ऐइसे ही साधू के जेल मा डारि दी।’

‘इहाँ तो सबै रहे, केहू से पूछि लेव साहब।’ पूसन ने रोते हुए पूरे विश्वास से कहा। वह भूल गया था कि इस देश में भीड़ अक्सर जाति और धर्म की होती है इंसानो की नहीं और यहाँ भी बाभन खड़े थे लोग नहीं। वह हैरान हो रहा था कि कोई भी उसकी बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहा था जबकि सबने यह होते हुये देखा था कि कैसे साधू के हमले से गोड़इताइन कुएँ में गिरी थी। चुप्पी तोड़ते हुए चनवापुर वाली बोली, ‘अरे भइया जउन भय बहुतै बुरा भय। पर इहिमा साधू कै कउन दोस? ऊ तो नहाय कै हटा रहे औ गोड़इताइन बिछलाय कै कुआँ मा जाय गिरीं…होनी के टारि पाई….माटी कै दुरगति न करौ पूसन….जाव किरिया करम करौ….ई कुल करे काव मिली….अब का साधू कै घर उजरबौ?’ कई आवाजें इसी आवाज में आ मिलीं।

सीने में गुस्सा और आँखों में आँसू लिये पूसन ने पास सर झुकाए खड़े परमेसर की ओर देखा। न जाने क्यों एक तीखी मुस्कान चेहरे पर ला वह बोला, ‘का मलिकार, तुहूं नाहीं कुछू देखेव का?’ परमेसर कुछ बोलने को हुआ ही था कि साधू का भाई महंत उसे अपने घर की ओर खींचकर बरामदे में ले जाकर फुसफुसाया, ‘परमेसर आज अपने भाइ औ खून-पटिदार कै मामिला है….हम जानित है कि पूसन के तू बहुतै मानत हव औ गोड़इताइन तोहरे लरिका के पालिन हीं….लेकिन ई मामिला अलग है….जेल गये पूरे बभनइया कै बेज्जती है। अपने जात-धरम के धोखा न दिहेव…. ई छोट जात के चक्कर में परि आपन घर न फूंकेव।’ साधू और महंत थे तो रिश्ते में परमेसर के चाचा ही। भले बंटवारे के बाद इनके घर अलग-अलग थे पर तीन पीढ़ी पहले तक एक ही परिवार थे ये सब।

लेकिन पूसन और गोड़इताइन भी परमेसर के लिए बहुत अजीज थे। अपने बेटे के पालनहारों के मामले में वो झूठ कैसे बोले जिन्होंने एक बार कहने पर बिना कुछ सोचे-समझे बिन माँ के बच्चे को जीवन दिया था। परमेसर खुद को बहुत निर्बल और असहाय अनुभव कर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता इससे पहले ही चनवापुर वाली ने रोते बुद्धिराज को उसकी गोद में डालकर कहा, ‘एतना न सोचव, आपन लरिका संभारौ औ पचरा मा न परौ….कोरट-कचहरी, पुलिस-थाना मा परबो तो चक्कर काटै के परी….तोहार लरिका के देखी?….सीधे कहि देव की तूं बादि मा आये रह्यो….कुछ देखेव नाहीं।’ कुछ समझ न पा रहा परमेसर, दारोगा के सामने आकर वहाँ देर से पहुँचने और कुछ न देखने की बात दुहरा गया। सत्य और न्याय एक बार फिर जाति की बलि चढ़ गये। कुएँ की गहराई नाप आया परमेसर जाति की खाई न पार कर पाया। दारोगा जी तो चाहते भी यही थे।

परमेसर की बात सुनकर पूसन पथरा गया। न्याय माँग रही उसकी जीभ शांत पड़ गई, भीड़ में एक-एक को उम्मीद से निहार रही उसकी आँखें गोड़इताइन के चेहरे पर आकर सिमट गईं। लघुता के एहसास ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे गोड़इताइन को मृत्यु ने जकड़ रखा था। उसके टोले के कुछ लोगों ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, रोते-भौचक्काये सुखराज को संभाला, लाश को खाट पर रख उठाया। भीड़ का मजमा यहाँ से छंटकर दूसरे टोले की ओर सरकने लगा। बिल्कुल बेजान हो रहा पूसन न जाने कैसे साथ आने के लिए बढ़े परमेसर को रोकने के लिए ऊर्जावान हो गया। उसने परमेसर से ये एहसान न करने का तीखा अनुरोध किया जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। अपराध बोध में धंसा परमेसर बुद्धिराज को लिये घर चला गया। इधर दारोगा जो पहले ही न्याय की देवी को थाने में बंद कर आया था इस गैर-जरूरी काम के बाद महंत के घर खातिरदारी कराने के ज्यादा जरूरी काम में जुट गया। उसने रिश्ते-नाते का हाल-चाल जाना, खाया-पिया, इस केस में न घबराने की आश्वस्ति दी, मृत्यु को सहज हादसा कह और हरि इच्छा बता अपने लाव-लश्कर के साथ विदाई ली। जाते-जाते वह यह बताना नहीं भूला कि साधू मिसिर ने पूसन के टोले के किसोर के पहुँचने से पहले ही उस तक पहुँचकर सारी बात बता दी थी और इसीलिए मामला संभालने वह खुद आया था। वरना तो दो सिपाही भेजकर ही काम चल जाता।

परमेसर को अपने किये पर शर्मिंदगी तो थी ही। घर पहुँचते ही बरामदे में पड़े तख्त पर बैठ घुटनों में सिर डालकर जोर-जोर से रोने लगा। नई मिसिराइन ने उसे संभालते हुये कहा, ‘आपन तबियत न उजारौ….अपने लरिका कै मुँह देखौ….जौन भय तौन भय….होनी के टारि पाई।’ परमेसर ने सिर उठाकर बुद्धिराज का मुँह देखा तो जाने क्यों उसे उसमें गोड़इताइन का चेहरा ही दिखा। वह दुबारा घुटनों में धंसकर सुबकने लगा।

(5)

धीरे-धीरे यह मनहूस दिन सरक कर विदा लेने लगा। बुद्धिराज बार-बार ‘अम्मा लगे जाब’ कह-कहकर रोता, इधर-उधर ढूंढता और दो-तीन घर परे ही स्थित उस कुएँ की तरफ जाने को होता जहाँ उसने अंतिम बार अपनी अम्मा यानी गोड़इताइन को देखा था। नई मिसिराइन उसे पकड़कर अंदर ले जाती, मनाती-दुलराती, भरमाने के लिये खिलौने पकड़ाती, अच्छा-अच्छा खाने को देती। वह तो यह सब करते हुये हलकान सी हो गई लेकिन बुद्धिराज कुछ देर की शांति के बाद फिर उसी तरह विकल हो गोड़इताइन के लिए तड़पने लगता। हालांकि अंधेरा होते-होते थक हार कर वह सो गया। नई मिसिराइन ने उसे बरामदे में रखे खाट पर बिस्तर बिछाकर लेटा दिया जहाँ पास के तख्त पर परमेसर लगभग अचेत हुआ पड़ा था।

एक हलचल भरे दिन के बाद असीम शांति भरी रात को गाँव ने अपने ऊपर ओढ़ लिया था। चमक रहा पूनम का चाँद पूरे सबाब पर था। उसकी दमकती चाँदनी दुपहरी के धूप को मात दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे दिन के मामले को जानने-समझने के लिए अब वह भी गाँव में तफ्तीश करने आई हो। एक पहर भी रात अपना सफर पूरा नहीं कर पाई थी कि बुद्धिराज की नींद टूट गई थी। आखिर उसे गोड़इताइन के साथ सोने की आदत जो थी। एक तरफ से वो और एक तरफ से सुखराज अपने अम्मा के नरम-गरम पेट पर अपना एक-एक पैर लादकर और हाथ उसके गले में हाथ डालकर ऐसे सोते थे जैसे कि रात में भी अपनी अम्मा को खुद से दूर न जाने देना चाहते हों और पकड़कर रखना चाहते हों। पर हाय रे समय!….आज अम्मा तो उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी जिसका उन्हें पता भी न था। उनके प्रयास निष्फल हो चुके थे।….बुद्धिराज ने बिस्तर से उठ पहले तो इधर-उधर देखा फिर बरामदे को निहारा। तख्त पर सो रहे परमेसर को उसने देखा पर कुछ खास लगाव न लगा। उसकी नजरें तो कुछ और तलाश रही थीं। बाहर चमक रही चाँदनी उसे धूप सी लगी। आसपास किसी के न होने से वह आराम से अपनी अम्मा को ढूँढ सकता था। बरामदे की तीन सीढियां उतर वह बाहर आ गया। उसे दिन में जुटी वह भीड़ याद हो आई जो यहाँ से लेकर दो-तीन घर दूर कुएँ तक फैली हुई थी। ‘कुआँ….अरे हाँ अम्मा उहीं तो रहीं!’ यह सोच वह उधर ही बढ़ चला।

‘अरे,,ई तो अम्मा कै चप्पल होय….दुसरका चप्पल कहाँ गय….इहीं निकारि कै अम्मा कुआँ मा चली गय रहीं….’ यह सोच वह कुएँ में झाँकने लगा। उजाली रात में साफ-साफ सब दिख रहा था। पहले तो उसने पानी में खुद का चेहरा देखा लेकिन फिर चमकते चाँद का अक्श देख वह हैरान हो गया। ‘ई का….केऊ हय यहमें….के अम्मा?’ उसे चाँद यूँ लगा जैसे गोड़इताइन का चमकता चेहरा।’ इतने घंटे माँ से दूर बालक बुद्धिराज को यूँ लगा कि माँ मिल गई। मारे खुशी के वह हुलस उठा। कुछ और जोर देकर वह झाँकने को बढ़ा….और फिर….एक बड़े छपाक की आवाज आई…..कुछ वैसे ही जैसे गोड़इताइन के गिरने पर आई थी। ऐसा लगा कि रात की शांति को किसी चीत्कार ने बेध दिया हो। इसके बाद कुछ कम तेज आवाजें छपछपाने की आईं और फिर वही असीम शांति।

मामला शांत होने के बाद अंधेरे में मुँह छिपाकर लौटा साधू मिसिर अपने घर बरामदे से लगे कमरे में सोने की कोशिश में जुटा था, पर दिन की घटना कौंध-कौंध कर उसकी नींद को आँखों से परे धकेल देती। कुएँ से आई आवाज़ से वह चौंककर बिस्तर पर उठ बैठा। यह सोचकर कि कुएँ में गोड़इताइन की आत्मा छटपटा कर छपछपा रही है और उसे डरवा रही है, वह डर के मारे कांपने लगा। उठकर उसने दरवाजे की कुंडी बंद कर ली और चद्दर में खुद को घुसेड़ लिया।

वैसे तो भोर होते-होते औरतें पानी भरने इस कुएँ पर आ जाती थीं, पर आज कोई नहीं आ रहा था। आखिर एक दिन पहले ही इसमें से लाश जो निकली थी। कुछ डर, कुछ पानी के अपवित्रत होने की सोच ने आज गाँव के इस सबसे बड़े पानीदार और गहरे कुएँ को भी अछूत बना दिया था। आज पूरब के कुएँ से औरतें पानी ला रहीं थी और इस राह आने से भी बच रहीं थीं। इधर दुवारा बुहारने उठी मिसिराइन ने जब बरामदे में खाट पर बुद्धिराज को न देखा तो घबराहट में परमेसर को जगा कर पूछने लगी। ‘हे इहीं लल्ला तोहरे लगहीं सूता रहा….कहाँ गय?’ परमेसर को लगा कि बालक यहीं कहीं खेल रहा होगा। पहले उसने आसपास नजर दौड़ाई फिर खुद ढूँढने लगा। न मिलने पर पड़ोस की चनवापुर वाली काकी, भैंइसहिया वाली भौजी सबसे पूछताझ कर ली। धीरे-धीरे यह खबर एक गहरी चिंता बनकर पूरे टोले में पसर गई। सब बुद्धिराज को ढूँढने में जुट गये। खेत-खलिहान, घर-दुवार सब छान मारा गया। परेशान परमेसर को एकाएक ध्यान आया कि ‘लल्ला कहूँ पूसन के घरे तो न चलि गय?’ वह एक उम्मीद और निश्चिंतता से भर गया। हालांकि लगभग एक किलोमीटर दूर पूसन के यहाँ जाते हुए छोटा बालक आड़े-तिरछे राह में कहीं भटक न गया हो यह सोच जल्द ही दूसरी चिंता से घिर गया। साइकिल निकाल वह पूसन के घर की ओर चल पड़ा। वह तूफान से भी तेज चल रहा था, पर उसे लगता कि रास्ता बड़ा हो गया है। एक बार वह रास्ते में पूसन के दुख और नाराजगी को याद कर सुस्त पड़ गया लेकिन बुद्धिराज को ढूँढने और पूसन को मना लेने की बात सोच वह फिर उड़ने लगा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि पूसन अपने बेटे सुखराज को खुद से चिपकाये घर से बाहर ही बिना बिस्तर के खाट पर अभी तक सोया पड़ा है। हालांकि अब दिन चढ़ चुका था, लेकिन बेटे को संभालते-सुलाते और अपने दुख को सहलाते शायद वह देर रात सोया था। परमेसर ने बुद्धिराज को वहाँ न देख चिंतित होते हुए जैसे ही पूसन का नाम पुकारा, वह झटके से उठ बैठा। पहले तो परमेसर को देख उसकी आँखों में गुस्सा उतर आया फिर उसने बेरुखी दिखाई। पर बुद्धिराज के गायब होने की बात सुन वह भी परेशान हो गया। उसके यहाँ न आने की बात से परमेसर की चिंता अब सातवें आसमान पर पहुंच चुकी थी। अब तक यह खबर गाँव के हर घर तक पहुँच चुकी थी। सभी बुद्धिराज को ढूँढ रहे थे। महंत और उसके बेटे को भी ढूँढने में लगा देख पूसन वहाँ से हटकर दूसरी ओर ढूँढने में लग गया। पर कहीं भी उसका पता न चला।

जैसे-जैसे समय बीत रहा था परमेसर की दिल बैठा जा रहा था। नई मिसिराइन रो-रो कर पूरे गाँव को द्रवित किये जा रही थी। आसमान में सूरज जितना प्रबल होता जा रहा था उतना ही परमेसर निर्बल। बालक कहीं मिलता न देख लोग कहने लगे कि पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। अभी तक कुएँ पर आकर देखने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी सिवाय साधू मिसिर के। वह रात को कुएँ से आई आवाज़ से भयभीत तो था ही पर अब वह न जाने क्यों बुद्धिराज के गायब होने को भी इससे जोड़ कर सोचने लगा था। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जाकर कुएँ में झाँककर देखे या किसी को वह बात बताए। हालांकि वह निश्चिंत भी नहीं था। पर दोपहर उतरते-उतरते उसने कुएँ की पड़ताल करने की हिम्मत यह सोचकर की कि कहीं आज रात भी इसी तरह डर-डरकर न काटनी पड़े। वह डरते हुए कुएँ तक पहुँचा। कुएँ की तरल सतह तक जैसे ही उसकी नजर पहुंची वह चीख पड़ा। घिघियाते हुए वह इधर-उधर भागने लगा। उसकी पत्नी और पास खड़ी चनवापुर वाली दोनों उसकी ओर दौड़ीं। अपनी फटी आंखों और कांपते हाथ से वह केवल इशारा कर पाया। जब उन्होंने भी कुएँ में देखा तो वे भी चीख पड़ीं। चीख सुन परमेसर भी अनहोनी की आशंका से इधर ही भागा। चनवापुर वाली से पूछा, ‘का भय काकी?’

इशारा मिलने पर जब उसने कुएँ में देखा तो पहले चीखा फिर सिर पकड़ वहीं गिर पड़ा। कुएँ में तैर रहा बुद्धिराज का शरीर उसे निर्जीव सा कर गया। अब तक और लोग भी वहाँ आ गये। कुएँ में देख-देख सब शोकाकुल होते जाते। नई मिसिराइन भी आकर दहाड़े मार-मारकर रोने लगी। कुछ लोगों ने मिलकर बुद्धिराज का शरीर बाहर निकाला। लगातार दो दिन तक लाश उगलने वाला कुआँ एक खलनायक की तरह दिख रहा था। सवाल उठा कि ‘लरिका कुआँ मा कइसे आय?’ साधू के मुँह से निकल गया, ‘राति मा जोर कै आवाज छपाक कै आय तो रहा….लेकिन हम समझेन कि गोड़इताइन कै भूत-वूत छटपटात हय….अरे राम हम का जानत रहेन कि लरिका कुआँ मा गिरि गा हय….नाहीं तो हम तबै कूदि परित औ बचाय लीत।’ सब साधू को धिक्कारने लगे। रहजन मिसिर ने धिक्कारते हुए कहा, ‘अबहीं कल तोहरे नाते गोड़इताइन कै जान गय और आज फिर ई लरिका….का कइ कै मनबौ?’ नई मिसिराइन भी बरस पड़ी, ‘काका चाहे होतेव तो लरिका बचि जात….हमार बंस न बुझात।’ साधू को दुबारा घिरता देख पास खड़ी उसकी भौउजी और महंत की पत्नी ने बात मोड़ने के लिए दिमाग दौड़ाया, ‘ई सोचव लरिका कुआँ मा कइसै आय? कहूँ पूसनवा बदला लेय खातिर तो कुआँ मा न डारि दिहिस?’ एकाएक भीड़ के सोच को उसने अलग दिशा दे दी। पर खोजबीन में जुटा पूसन अब तक वहीं था। वह इस बात से तमतमाकर उठा और बोला, ‘मिसिराइन, अब हमरे सबर कै परिच्छा न लेव। अब बहुत बुरा होइ जाई। जौन कसर गोड़इताइन छोड़ि गय रहीं कहै में हम पूर कइ देब। अपने कतली परिवार का बचावे खातिर कमजोर पाय हमै फंसावत हियु। हमैं कुआँ मा डारेक होत तो तोहरे सबका डारि दीत न कि अपने पाले बेटवा को।’ इतना कहकर वह रो पड़ा। भीड़ से कोई प्रतिक्रिया आती, इससे पहले परमेसर बोल पड़ा, ‘खबरदार जो पूसन का केहू कुछ कहिस। ई बात पूसन खुदै कहै तो न हम मानी….ऊ ऐसन कई नाहीं सकत है….ई तो हमार पाप हमरे बेटवा के खाइ गय।’ यह कहते-कहते वह वहीं ढीला पड़ सिसकते हुये जमीन पर बिछ गया। नई मिसिराइन संभालने लगी तो वह उसका हाथ पकड़ बोला, ‘हम गोड़इताइन के दूध कै अपमान किहेन…. दूध कै जात देखेन….ममता के नकारि कै कल हम झूठ बोलेन….इहै पाप बुद्धिराज के लगि गय। ऊ सांझे से कुआँ की ओर भागि-भागि आवत रहा गोड़इताइन के हेरै….हमरे धोखा कै सबक सिखावै खातिर बुद्धिराज अपने अम्मा लगे चलि गय….हम पापी का छोड़ि गय।’

वह यही सब कहते हुए बहुत देर तक रोता रहा। गाँव वालों ने ही अंतिम क्रिया करम की व्यवस्था की। जितना परमेसर को कोई संभालता वह उतना ही रोता….बुद्धिराज और गोड़इताइन का नाम लेता। जब कंधा देने के लिए उसे उठने को कहा गया तो वह आवाक अर्थी पर पड़े बुद्धिराज को निहारता रहा फिर बोला, ‘पूसन कांधा तुमहूं देव तो बुद्धिराज के आत्मा के शांति मिली….बोलव देबो न…. कल कै बदला तो न लेबो?’ पूसन रो पड़ा और अर्थी के पास आ एक ओर खड़ा हो गया। आज किसी को यह कहने कि हिम्मत न थी कि ‘एक अछूत बाभन के अर्थी को कंधा कैसे दे सकता है?’ कुछ ही देर में गाँव उस दृश्य को जड़ बना देख रहा था जब बुद्धिराज की अर्थी को काँधे पर उठाये आगे-आगे उसके दोनों पिता शमशान भूमि की ओर बढ़ चले थे। आँखों से बहते अश्रु ही लोगों की जड़ता में चलायमान थे।

– आलोक कुमार मिश्रा