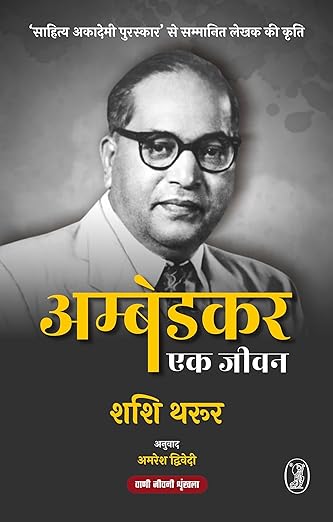

कुछ समय पहले अंग्रेज़ी के जाने माने लेखक शशि थरूर ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी थी। जिसका हिन्दी अनुवाद लेखक-पत्रकार अमरेश द्विवेदी ने किया है। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित ‘अंबेडकर एक जीवन’ नामक उस पुस्तक का एक अंश पढ़िए जो बाबसाहेब के जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में है- मॉडरेटर

=========================

एक

नींव का निर्माण

(1891 – 1923)

नौ साल का एक बच्चा और उसके दो दोस्त बेहद प्रसन्न थे। एक बच्चे का सगा भाई था और दूसरा चचेरा। दूसरे शहर में नौकरी करने वाले लड़के के पिता ने उन्हें गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने के लिए कोरेगाँव बुलाया था। (1) इस मौके के लिए लड़कों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। दर्ज़ी के सिले जैकेट और सिर पर ज़रीदार टोपी पहनी गई थी। वे पहली बार ट्रेन से सफ़र करने वाले थे और इस एहसास से बेहद रोमांचित थे।

उन्होंने अपने पिता को लिखा था कि उनकी ट्रेन शाम पांच बजे पहुंच जाएगी। लेकिन उनका संदेश पिता तक नहीं पहुंच पाया था। नतीजा ये हुआ कि जब वे पहुंचे तो देखा कि वहां कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने प्लैटफ़ॉर्म पर मौजूद लोगों से पूछा कि इस हालात में वे क्या कर सकते हैं। लोग बातें करने लगे कि ये लड़के आख़िर कौन हैं? थोड़ी ही देर में जब उन्होंने बताया कि वे महार हैं, एक अछूत समुदाय के सदस्य, तो अचानक सबका मन और बर्ताव बदल गया। अब कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता था। क़रीब डेढ़ घंटे तक वो सहायता मांगते रहे। और फिर उन्होंने एक गाड़ी वाले को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें उनके पिता के घर तक पहुंचा दे। पिता का घर ट्रेन के पड़ाव से सड़के के रास्ते कई घंटे की दूरी पर था। वहां कई गाड़ियां खाली खड़ी थीं, लेकिन किराया देने पर भी वो उन लड़कों के लिए उपलब्ध नहीं थीं। आख़िरकार बहुत मनाने पर एक गाड़ी वाला तैयार हुआ, लेकिन वो ख़ुद गाड़ी चलाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वो जातिभ्रष्ट हो जाएगा।

ऐसे हालात में लड़कों को दोगुना किराया देने के लिए तैयार होना पड़ा और गाड़ी भी उन्हें ख़ुद ही चलानी थी। पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी वाला थोड़ी दूरी बना कर उनके साथ-साथ चलने वाला था। उस लंबी यात्रा के दौरान उन्हें कई छोटे-मोटे अपमान सहने पड़े। रास्ते में लोगों ने उनकी जाति की वजह से उन्हें पानी तक देने से इनकार कर दिया। वे लगातार इस चिंता में सतर्क रहे कि कहीं गाड़ी वाला उन्हें नुक़सान ना पहुंचा दे। रात में जहां वे रुके, पूरी रात किसी अनहोनी की आशंका से जागते रहे। उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखा गया था। वे रात भर इसी भय से आक्रांत रहे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये बच्चे हालांकि अपनी छुट्टियों पर हो रही यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन उनकी जातिगत पहचान की वजह से उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ था, उसने उन्हें अत्यधिक अपमान की पीड़ा से भर दिया। नौ साल के जिस बच्चे के मनोमस्तिष्क पर इस घटना ने गहरा असर डाला, उसका नाम भीम था।

एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट् और बार ऐट लॉ जैसी उपाधियां हासिल करने वाले बाबासाहब भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महारों के परिवार में हुआ था। महार समुदाय के लोग बॉम्बे प्रेसीडेंसी (ब्रितानी राज के दौरान भारत का एक सूबा जिसमें मोटेतौर पर आज के महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के इलाके शामिल थे) के कोंकण क्षेत्र में बसे थे। तत्कालीन अत्यधिक स्तरीकृत जाति व्यवस्था में महारों को ऐतिहासिक रूप से अछूत समझा जाता था।

उन्नीसवीं सदी के भारत में एक अछूत के रूप में पैदा होना मानवीय दुर्दशा की गहराइयों में धकेल दिए जाने जैसा था।(2) अछूतों को दूसरे समुदायों से अलग रहना होता था, वे सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं ले सकते थे और जिस तालाब या नदी में ऊंची जाति के हिंदू नहाते थे, उनमें स्नान भी नहीं कर सकते थे। हिंदूओं की जाति व्यवस्था में अछूतों को बहिष्कृत माना जाता था जिनके स्पर्श नहीं बल्कि परछाईं मात्र से ऊंची जाति के लोग अपवित्र हो जाया करते थे। उन्हें सबसे घृणित समझे जाने वाले काम करने होते थे जैसेकि मैला ढोना, पाखाना और सीवर साफ़ करना, इनसानों और पशुओं की गंदगी हटाना, मृत पशुओं की खाल निकालना इत्यादि। स्कूल के फ़र्श की सफ़ाई वगैरह का काम छोड़ दें तो उनमें से ज़्यादातर कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते थे। सवर्ण हिंदू न तो उनके हाथों से भोजन-पानी स्वीकार करते थे और न ही उन्हें परोसते थे। उनका मानना था कि अछूतों के साथ भोजन-पानी साझा करने से वे अशुद्ध हो जाएंगे। अशिक्षित, कुपोषित, शोषित और तिरस्कृत अछूत समुदाय के लोग ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा ग़रीबी, कुपोषण, बहिष्कार और अभाव में ही बिताते थे।

हालांकि ये जो सामान्य सी तस्वीर नज़र आ रही है, उसमें भारत की तमाम दूसरी सच्चाइयों की तरह ही भिन्नता भी थी, (3) क्योंकि कुछ अस्पृश्य उप-जातियां दूसरी जातियों के मुक़ाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में थीं। ऐतिहासिक कालक्रम में उनकी स्थिति अलग-अलग जगहों पर भिन्न तरीके से बेहतर हुई थी। उन्हें ऐसे मौक़े मिले जिससे कइयों के मुक़ाबले उनकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। आंबेडकर की महार उप-जाति उन्हीं में से एक थी। परंपरागत रूप से महार साधारण से काम करते आ रहे थे और मुख्य रूप से वेसकार या चौकीदारी के पेशे से जुड़े थे।(4) हालांकि आंबेडकर का परिवार रत्नागिरि ज़िले के अपने पुश्तैनी गांव अंबावाड़े में एक ख़ास काम करता था। वहां आंबेडकर परिवार के सदस्य मंदिर की देवी की पालकी ढोते थे। कुछ लोगों को बम्बई और नागपुर के कपड़ा मिलों में मज़दूरी का काम मिल गया था।

लेकिन महारों की एक गौरवशाली सैन्य परंपरा भी थी। वे मराठों की गोरिल्ला सेना में सैनिकों के रूप में तैनात थे। अंग्रेज़ों ने जल्दी ही उनकी इस ख़ूबी को पहचान लिया और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया।(5) (महार शब्द की एक व्याख्या यह भी है कि ये शब्द ‘महा-अरि’ यानी ‘महान शत्रु’ से व्युत्पन्न है। व्युत्पत्ति के अनुसार, महार लोग सैन्य साहस और जांबाज़ी का एक अद्भुत संयोग थे।) महार रेजीमेंट ने समय के साथ ख़ूंख़ार और शूरवीर लड़ाकों के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 1848 में पैदा हुए आंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल और उनके दादा मालोजी सकपाल दोनों ने ही रेजीमेंट में अपनी सेवा दी थी। आंबेडकर की मां भीमाबाई के पुरखों ने भी अंग्रेज़ों की सेना में अपनी सेवाएं दी थीं। अपने माता-पिता की आख़िरी संतान के रूप में आंबेडकर 14 अप्रैल, 1891 को महू में अंग्रेज़ों की छावनी में ही पैदा हुए।

आंबेडकर की पैदाइश के समय पिता रामजी सकपाल की अवस्था ज़्यादा हो चली थी। सन् 1893 में जब नन्हे भीम केवल दो साल के थे उनके पिता सेना में सूबेदार के ओहदे से रिटायर हो गए। परिवार बड़ा था और उसका गुज़ारा रामजी सकपाल के मामूली पेंशन से नहीं हो सकता था। ऐसे में रामजी ने अगले ही साल सतारा शहर में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) में स्टोरकीपर की नौकरी कर ली। भीम नटखट स्वभाव के बच्चे थे जिन्हें लड़ना-झगड़ना अच्छा लगता था, पर उन्हें किसी भी परिस्थिति में हार मानना स्वीकार्य नहीं था। भीम को पांच साल की उम्र में रत्नागिरि ज़िले में दपोली के एक स्थानीय स्कूल में दाख़िल करा दिया गया।(एक अछूत सैनिक के बच्चे का दाख़िला कोई असामान्य बात नहीं थी क्योंकि सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। न केवल भीम के पिता बल्कि उनके परिवार की महिलाएं भी शिक्षित थीं।) (6) उनके जीवनीकार धनंजय कीर के मुताबिक़, सतारा में एक किशोर के रूप में भीम ‘जुझारू, समझदार और नीडर थे…. एक बार उन्होंने अपने सहपाठी की ये चुनौती स्वीकर कर ली कि वो बारिश में बिना छाते के चलेंगे। इस वजह से उन्हें कक्षा में गीले कपड़ों में आना पड़ा।’(7) जब वो केवल छह साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया। अपने चौदहवें बच्चे को जन्म देते हुए बेहद कमज़ोरी की हालत में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके चौदह बच्चों में केवल पांच बच्चे जीवित रहे जिनमें तीन लड़के – बलराम, आनंदराव, भीम और दो लड़कियां – मंजुला और तुलसी ही किशोरावस्था के बाद जीवित रहे।

एक अस्पृश्य के रूप में भीम को स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता था। उन्हें कक्षा में कोने में टाट पर बिठाया जाता था जो उन्हें घर से ही लाना होता था। स्कूल ख़त्म होने के बाद टाट को उन्हें अपने साथ ले जाना होता था क्योंकि स्कूल का चपरासी जो कि ‘ऊंची’ जाति का था, वो उसे छूने से भी इनकार कर देता था।(8) स्कूल के कुछ शिक्षक उन पर कम ही ध्यान देते थे। लेकिन इन तमाम अपमान के बावजूद भीम ने सीखने के प्रति बड़ों जैसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। उनके पिता बेहद सख़्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे जो स्कूल के महत्व को भलीभांति समझते थे। वो अपने बच्चों की पढ़ाई में व्यक्तिगत रुचि लेते थे और इस बात का ख़्याल रखते थे कि उनके साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के बावजूद बच्चे स्कूल ज़रूर जाएं। विद्यालय में बच्चे जो सीखते थे, उसके अलावा भी पिता उन्हें अलग से अतिरिक्त ज्ञान देते थे। वो मानते थे कि सूर्योदय से पहले का बेहद शांत वातावरण विद्या ग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त होता है और इसीलिए वो बच्चों को पौ फटने से काफ़ी पहले ही जगा देते थे। आंबेडकर याद करते हैं कि परीक्षा से पहले के दिनों में तैयारी के लिए उन्हें रात में दो बजे जगा दिया जाता था।

साल 1901 में रामजी ने कोरेगांव में एक नौकरी पकड़ ली। इसके लिए बच्चों को उन्हें रिश्ते की एक चाची की देख-रेख में छोड़ना पड़ा। लेकिन वो महिला बच्चों की देखभाल में पूरी तरह नाकाम साबित हुईं। बच्चों को अपने भोजन की व्यवस्था और देखभाल ख़ुद करनी पड़ती थी। भीम ने बताया था कि कैसे उन्हें ज़्यादातर चावल के पुलाव से काम चलाना पड़ता था, ‘हमें लगता था कि ये सबसे आसानी से बनने वाला भोजन है, जिसके लिए चावल और मांस को मिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। (10) युवा भीम जल्दी ही अपनी देखभाल करना सीख गए।

कोरेगांव की यात्रा की जिस घटना से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, और जिसका ज़िक्र भीम ने बाद में बेहद भावुक होकर किया था, दरअसल वो भेदभाव की उन तमाम घटनाओं में से एक थी जिसका सामना भीम ने किया था। भेदभाव स्कूल में भी जारी रहा, हालांकि इन सबके बावजूद भीम अच्छे छात्र साबित हुए। परीक्षा में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा: ‘अपने सहपाठियों के बीच मैं अपनी रैंक के मुताबिक़ नहीं बैठ सकता था, मुझे कक्षा में कोने में अकेले बैठना पड़ता था। …क्लासरूम में बैठने के लिए मेरे पास एक अलग टाट जैसी चीज़ होती थी, और स्कूल में साफ़-सफ़ाई के लिए जो कर्मचारी रखा गया था वो मेरे इस्तेमाल किए हुए टाट को छूता तक नहीं था। मुझे उसे शाम में अपने साथ घर ले जाना पड़ता था और अगले दिन वापस लाना होता था।(11)’ उसी तरह प्यास लगने पर भीम को पानी के नल को छूने की इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि उनके छूने से नल दूषित हो जाता; उन्हें नल को खोलने के लिए स्कूल के चपरासी का इंतज़ार करना पड़ता था, और अगर चपरासी उपलब्ध नहीं होता था, तो उन्हें प्यासा ही रह जाना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार, जब पाया गया कि भीम सार्वजनिक नल में छुपकर पानी पी रहे हैं, तब उन्हें इस दु:स्साहस के लिए पीटा गया। ‘अगर चपरासी नहीं, तो पानी भी नहीं’ (12)। उन्होंने बाद में इसका बहुत कड़वाहट के साथ ज़िक्र किया था। साथ ही कोई धोबी किसी अछूत के कपड़े साफ़ नहीं करता था, और न ही कोई हज्जाम उनके बाल काटता था।

समझा जा सकता है कि अपमानित करने वाली ये घटनाएं उन्हें परेशान करती थीं, लेकिन कभी-कभार स्कूल के दो ब्राह्मण शिक्षक उन पर दया भी दिखा दिया करते थे – एक बार श्रीमान पेंडसे ने भीम को बारिश में भीगने के बाद ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो उन्हें अपने घर ले गए ताकि वो ख़ुद को और कपड़ों को सुखा सकें। उन्होंने भीम को पहनने के लिए धुले हुए कपड़े भी दिए। एक अन्य शिक्षक कृष्ण केशव आंबेडकर, (13) चुपके से भीम के साथ अपना लंच भी हर दिन शेयर कर लिया करते थे।

स्कूल में भीम का नामांकन भीवा सकपाल के नाम से था। भीवा उनके बचपन का उपनाम था और सकपाल उनके पिता का कुलनाम, लेकिन किसी की परवाह न करने वाले इस उदार हृदय क्षिक्षक ने स्कूल रजिस्टर में उनका नाम बदलकर आंबेडकर कर दिया – ये एक ऐसा नाम था जो ख़ुद उनके नाम और भीम के पुश्तैनी गांव अंबावाड़े से व्युत्पन्न था। ऊंची जाति के महाराष्ट्र के लोग अक़्सर अपने उत्पत्ति स्थान से अपना कुलनाम ले लिया करते थे; पर अछूत ऐसा नहीं कर सकते थे। भीम के शिक्षक कृष्ण केशव आंबेडकर ने फ़ैसला किया कि बालक की योग्यता ख़ुद अपना नाम रखने की है, (14) ये एक ऐसा निर्णय था जिसे भीम ने बाद में ख़ुशी से स्वीकार कर लिया।

सन् 1901 में रामजी सकपाल ने फिर से शादी करने का फ़ैसला किया। पर पिता का ये निर्णय उनके सबसे छोटे बेटे को क़तई पसंद नहीं आया। केवल दस साल के भीम ने अपने पिता की इस नई गृहस्थी से अलग रहने की ठानी और पूरे शिद्दत से सतारा के एक कॉटन मिल में काम ढूंढने की योजना बनाने लगे। ये मिल थोड़े बड़े लड़कों को अपने यहां नौकरी पर रखता था। पर अच्छा हुआ कि भीम को सुबुद्धि आई और उन्होंने नौकरी की बजाए पढ़ाई में मन लगाने का फ़ैसला किया ताकि वो ऐसी क़ाबिलियत हासिल कर सकें जिसके बल पर इस दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकें, अपना मकाम हासिल कर सकें।

फिर भीम का परिवार बम्बई चला गया जहां सब लोग चॉल में एक कमरे वाले घर में रहने लगे। वहां की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी थी: चॉल दरअसल दो-चार मंज़िलों वाले एक कमरे के अपार्टमेंट होते थे, और वहां के बाशिंदों को कॉमन बाथरूम इस्तेमाल करना होता था। रामजी के मामूली पेंशन से केवल एक बच्चे को शिक्षा दी जा सकती थी। इसलिए बच्चों में सबसे मेधावी भीम का दाख़िला प्रतिष्ठित एलीफ़िंस्टन कॉलेज के हाई स्कूल में कराया गया। उस संस्थान में अपनी बिरादरी के वो अकेले सदस्य थे। उनके पिता को स्कूल की किताबों के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। उस विद्यालय में भी भीम अपनी जातिगत पहचान से बच नहीं सके, वहां भी उन्हें याद दिला दिया जाता था कि वो अछूत हैं: एक बार, जब शिक्षक ने उन्हें एक सवाल हल करने के लिए ब्लैकबोर्ड के पास बुलाया, तो कक्षा में अफ़रातफ़री मच गई और दूसरे छात्र भीम से पहले ब्लैकबोर्ड तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। पता चला कि छात्रों ने अपना टिफ़िन बॉक्स ब्लैकबोर्ड के पीछे रखा हुआ था। वो भयभीत हो गए कि यदि भीम वहां पहुंच गए तो उनका भोजन अशुद्ध हो जाएगा। उन्होंने अपने टिफ़िन बॉक्स भीम के पहुंचने से पहले ही निकाल कर अलग कर लिए। (16) भीम ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भेदभाव वहां भी मौजूद था: वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे (17), लेकिन अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया (18) क्योंकि वो अछूत थे। ऐसे में उन्हें फ़ारसी पढ़नी पड़ी। लेकिन इन कड़वे अनुभवों के बावजूद उनकी सीखने की ललक कम नहीं हुई। सन् 1907 में जब उन्होंने 16 साल की उम्र में मैट्रिकुलेशन (दसवीं) की परीक्षा पास की तो फ़ारसी में पूरे स्कूल में उन्हें सबसे ज़्यादा अंक मिले थे।

भीम के लिए मैट्रिकुलेशन भी कोई छोटी कामयाबी नहीं थी। अपने समाज में इस सम्मान को हासिल करने वाले भीम आंबेडकर पहले व्यक्ति थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए शिक्षा की सुविधा विकसित करने में बहुत कम निवेश किया था। देश में बहुत कम स्कूल और कॉलेज थे। यहां तक कि ऊंची जाति के बच्चे भी दसवीं तक की पढ़ाई नहीं करते थे। एक अछूत की ऐसी कामयाबी के बारे में विरले ही सुना गया था। भीम के हाई स्कूल पास करने पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। (19) पढ़ाई में उनकी कामयाबी को देखते हुए उस दौर के रिवाज के मुताबिक़ साल 1905 में उनकी शादी नौ साल की महार कन्या रामी (रमाबाई) से कर दी गई। (20) हालांकि विवाह ने भीम की आगे की पढ़ाई के संकल्प को कमज़ोर नहीं किया। उन्होंने एलफ़िंस्टन कॉलेज में दाख़िला ले लिया। लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते ही उन्हें ये दु:खद समाचार मिला कि उनका परिवार अब उनकी शिक्षा का ख़र्च नहीं उठा पाएगा और वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकेंगे।

उसी मुश्किल घड़ी में एक अन्य शुभचिंतक का उनकी ज़िंदगी में प्रवेश हुआ। हाई स्कूल छात्र के रूप में भीम ने मराठी विद्वान और समाज सुधारक के. ए. केलुस्कर को बहुत प्रभावित किया था। केलुस्कर जिस गार्डेन में जाया करते थे, वहां उन्होंने भीम को पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते देखा था।(21) वो भीम को अपनी लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए किताबें देने लगे। एक दिन उन्होंने भीम को गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़ने को दी। इस पुस्तक का युवा भीम पर गहरा और स्थाई प्रभाव पड़ने वाला था। केलुस्कर ने सुना था कि बड़ौदा के महाराजा सर सयाजी राव गाड़कवाड़ (22) ने बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की है कि वो किसी भी योग्य अछूत छात्र की उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करने को तैयार हैं। केलुस्कर ने महाराजा से मुलाक़ात की और भीम के लिए मदद मांगी। महाराजा ने युवा भीम को एक साक्षात्कार के लिए बुलाया। वो भीम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुनकर प्रभावित हो गए। उन्होंने भीम को 25 रुपये मासिक वज़ीफ़ा देने का एलान किया जो उस ज़माने में एक बड़ी रक़म हुआ करती थी।

महाराजा की दरियादिली से मिले पैसे न केवल भीम की शिक्षा के लिए पर्याप्त थे, बल्कि उससे उनका परिवार भी बेहतर जगह में रहने लगा। ये एक की बजाए दो कमरे वाला अपार्टमेंट था। दूसरा कमरा पूरी तरह युवा प्रतिभाशाली छात्र भीम के लिए सुरक्षित था ताकि वो बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई कर सकें। सन् 1912 में जब भीम 21 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 16 वर्ष की, तब उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यशवंत रखा गया। एक साल बाद भीम ने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली – ये उपलब्धि एक ऐसे देश में हासिल हुई थी जहां ऊंची जाति के तमाम हमवतन छात्र अपने नाम के आगे बीए ‘फ़ेल’ लिखना सम्मान समझते थे कि वे वहां तक तो पहुंच सके।

महाराजा ने ग्रैजुएट भीम को बड़ौदा की सेना में लेफ़्टिनेंट नियुक्त करने में कोई देरी नहीं की, लेकिन ज़िम्मेदारी संभालने के कुछ ही हफ़्तों के भीतर भीम को टेलीग्राम मिला कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और तुरंत बम्बई के लिए रवाना हो गए ताकि पिता रामजी सकपाल से आख़िरी बार मिल सकें। ऐसा कहा जाता है कि रामजी ने प्राण त्यागते हुए अपना हाथ भीम की पीठ पर रखा, और बेटे को दृढ़ इच्छाशक्ति और विपरीत परिस्थियों का सामना करने का आशीर्वाद दिया।

रामजी सकपाल (24) 65 वर्ष की अवस्था में 2 फ़रवरी 1913 को भीम को गहरे शोक में छोड़ संसार से विदा हो गए। इसे संयोग कहें या विधि का विधान भीम भी 65 की उम्र तक ही जीवित रहे।

हालांकि भीम को बड़ौदा में सेना की नौकरी से इस्तीफ़ा देकर मृत्युशैय्या पर पड़े पिता से मिलने के लिए घर लौटना पड़ा था, लेकिन जून 1913 में वो महाराजा से एक और छात्रवृत्ति हासिल करने में कामयाब रहे। इस बार साढ़े ग्यारह पाउंड का वज़ीफ़ा उन्हें तीन साल तक अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिला था। शर्त बस ये थी कि अमेरिका से लौटने के बाद दस वर्ष तक उन्हें बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी।(25) ये आंबेडकर के लिए एक सुनहरा अवसर था। क्रिस्टोफ़र जेफ़रलॉट लिखते हैं, ‘ये उनकी बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम करने की क्षमता से संभव हुआ था,’ लेकिन उनकी अच्छी क़िस्मत बहुत हद तक मराठा शाही कुलीनता की भी ऋणी थी। ग़ैर-ब्राह्मण एकता को उनके जीवन में निर्णायक भूमिका निभानी थी.’ (26) अपने बड़े परिवार को मज़दूरी कर कमाने वाले भाई आनंदराव के भरोसे छोड़कर भीम समंदर के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना हो गए।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए सन् 1913 की जुलाई के तीसरे हफ़्ते में अंबेडकर न्यूयॉर्क पहुंचे। (27) लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता के प्रकाश पुंज के रूप में देखा जाता रहा है। और भीम सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए मातृभूमि में अश्वेत अमेरिकियों के संघर्ष के बारे में जानते थे। ये लड़ाई वैसी ही थी जैसी भारत में अछूत लोग लड़ रहे थे। भीम प्रतिबद्ध थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें जो भी अवसर मिलेंगे, उनका वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे।

न्यूयॉर्क शहर के चकाचौंध और तमाम तरह के प्रलोभनों को युवा भीम ने दरकिनार कर दिया। वज़ीफ़े की राशि का एक हिस्सा वो बम्बई भेज देते थे ताकि उनकी ग़ैर-मौजूदगी में परिवार का गुज़ारा अच्छी तरह चल सके। अपनी स्थिति को बख़ूबी समझते हुए अम्बेडकर ने ख़ुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और हर दिन 18 घंटे पढ़ने लगे। (28) (हालांकि शुरुआत में उन्होंने बैडमिंटन, आइस स्केटिंग और थियेटर देखने में अपना ध्यान लगाया, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चला और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वो फिर से किताबों में डूब गये।)

उन्होंने मुंबई के एक पारसी नवल भथेना (29) के साथ किराये पर कमरा लिया। आगे चलकर सफल कारोबारी बने भथेना जातिगत पूर्वाग्रह से मुक्त थे और प्रतिभाशाली छात्र अंबेडकर को बेहद पसंद करते थे। अंबेडकर ने कोर्स में राजनीति विज्ञान, नैतिक दर्शन, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई की और ‘प्राचीन भारत में वाणिज्य’ विषय पर स्नातकोत्तर का शोध प्रबंध लिखा जिस पर उन्हें साल 1915 में एमए की डिग्री मिली। पीएचडी करते हुए अंबेडकर ने भारतीय वित्त व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया और ‘भारत का राष्ट्रीय लाभांश’ विषय पर शोध-प्रबंध लिखा।

अंबेडकर ने समय निकालकर उस विषय पर पर्चा तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया जिस पर उन्होंने गहराई से विचार करना शुरू कर दिया था: ‘भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति, संरचना और विकास’। मई 1916 में इस विषय पर मानवशास्त्र की एक संगोष्ठी (30) को संबोधित करते हुए उन्होंने जाति की बुराइयों की समीक्षा की। यह इस मुद्दे से उनकी जीवनपर्यंत चलनेवाली बौद्धिक और राजनीतिक जुड़ाव की शुरुआत थी जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। अमेरिकी श्रोताओं को अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने एक रूपक भी तैयार कर लिया था, ‘हिंदुत्व एक बहुमंज़िली इमारत की तरह है जिसकी हर मंज़िल पर एक जाति ने क़ब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन इन विभिन्न मंज़िलों को जोड़नेवाली कोई सीढ़ी नहीं है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति उसी मंज़िल पर जीवन व्यतीत करता है और मर जाता है जिस पर वो पैदा होता है।’(31) इसी दौरान उनकी मुलाक़ात मशहूर राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय से हुई जो होमरूल लीग की ओर से अमेरिका की व्याख्यान-यात्रा पर थे और जिसका मक़सद भारत की आज़ादी के लिए समर्थन जुटाना था। अंबेडकर ने लालाजी की सभाओं में हिस्सा लिया और राष्ट्रवादियों द्वारा छुआछूत की उपेक्षा के मसले को उठाया। जब लाला लाजपत राय ने ये कहा कि आज़ादी हासिल करने के बाद ऐसे मुद्दों का हल ढूंढा जा सकता है तो उनके विचार से युवा भीम प्रसन्न नहीं हुये थे। इसके बाद उन्होंने इस होमरूल लीग के साथ अपना जुड़ाव ख़त्म कर लिया था।

जून 1916 में अंबेडकर ने डॉक्टरेट (पीएचडी) की अपनी थीसिस (शोध-प्रबंध) ख़त्म की और उसे जमा कर दिया। इसमें अंग्रेज़ी औपनिवेशिक नौकरशाही की आलोचना की गई थी, पर कोलंबिया विश्वविद्यालय को उनके शोध ने प्रभावित किया और काफ़ी प्रशंसा के साथ उन्हें पीएचडी की डिग्री दी गई। बाद में थीसिस का विस्तार कर उसे अंबेडकर की पहली किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। पुस्तक का शीर्षक था – ‘भारत में साम्राज्यवादी प्रांतीय वित्त का विकास’ (द इवॉल्यूशन ऑफ़ इंपीरियल प्रोविंशियल फ़ाइनेंस इन इंडिया।) (32) इसके साथ ही शुरुआत हुई अंबेडकर की गंभीर बौद्धिकता, गहन शोध और काम के प्रति असाधारण लगन वाली छवि की और जो उनके तेज़ी से किए गए काम में नज़र भी आया।

अनुबंध के मुताबिक़ अंबेडकर को लौटकर बड़ौदा रियासत में अपनी सेवा देनी थी, लेकिन भीम ने उदार हृदय महाराजा से आग्रह किया और उनके आशीर्वाद से लंदन में एक साल और पढ़ाई करने का वज़ीफ़ा हासिल कर लिया। अक्टूबर 1916 में लंदन पहुंचकर अंबेडकर ने पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए ग्रेज़ इन में नामांकन करा लिया। अपनी बौद्धिकता का विस्तार करने और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लेकर भीम की चाहत की कोई सीमा न थी।

लेकिन इस बार अंबेडकर के सामने एक अड़चन आयी। बड़ौदा रियासत के दीवान अपने महाराजा के मुक़ाबले इस मेधावी छात्र को लेकर कम सहृदय थे। उन्होंने अंबेडकर को आदेश दिया कि वो लौटकर दस साल तक रियासत की सेवा करने का अपना अनुबंध पूरा करें। जब ये आदेश अंबेडकर तक पहुंचा तो लंदन में उनके प्रवास के केवल छह महीने ही पूरे हुए थे और प्रथम विश्वयुद्ध तेज़ हो रहा था।

ऐसे में अंबेडकर के सामने शर्त को मान लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आसानी से हार नहीं मानने वाले अंबेडकर ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन से नामांकन बरक़रार रखने की विशेष अनुमति हासिल कर ली। हालांकि ये अनुमति चार साल के लिए ही थी, दस साल के लिए नहीं। इसका मतलब ये था कि चार साल के भीतर वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी करने का एक और मौक़ा उन्हें ज़रूर मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने अपना सामान एक मालवाहक स्टीमर में बुक करा दिया और दूसरे जहाज़ से भारत के लिए रवाना हो गए। उनके जहाज़ ने ख़तरनाक समुद्री यात्रा को सुरक्षित पूरा कर लिया, लेकिन उनका सामान लेकर आ रहा स्टीमर रास्ते में जर्मनों की बमबारी का शिकार हो गया और बिना कोई निशान छोड़े समंदर में डूब गया। इस सामान में अंबेडकर की सारी बहुमूल्य किताबों का संग्रह और उनकी थीसिस की पांडुलिपि भी शामिल थी। अंबेडकर को किताबों में हमेशा संबल प्रदान करने वाली स्वीकार्यता हासिल हुई थी। उनके अपने जीवन में जो बराबरी उन्हें कभी नहीं मिली थी, उस समानता का भाव उन्हें पुस्तकों के ज़रिये ज्ञान तक पहुंच में हासिल हुआ था। पुस्तकों और पांडुलिपियों को खोने पर वो गहरे शोक में डूब गए। (33)

इस समय तक उनकी बौद्धिकता को आकार देने में कई तरह के प्रभावों का हाथ था। उन्हीं में एक थे 15वीं सदी के रहस्यवादी संत और कवि, कबीर जिन्हें भीम के पिता और वो ख़ुद पूजनीय मानते थे। कबीर की मौलिक और गहरे अर्थ देने वाले पदों को भीम ने बचपन में ही याद कर लिया था। उनमें ये प्रसिद्ध दोहा भी शामिल था, ‘मानुष होना कठिन हया तउ साधु कहां से होय?’ – मनुष्य होना ही कठिन है तो तुम साधु कैसे बन पाओगे? (34) साधु-संतो के प्रति अंबेडकर के अविश्वास को इसी दोहे से बल मिला। (ऐसा कहा जाता है कि गांधी को ‘महात्मा’ न स्वीकार करने और उन्हें ‘मिस्टर गांधी’ के रूप में संबोधित करने के पीछे यही दोहा था।) जैसाकि उन्होंने बाद में लिखा: ‘महात्मा आये और महात्मा चले गये, लेकिन अछूत अछूत ही रह गये।’(35) मराठी संत तुकाराम की दी हुई शिक्षा को भीम के पिता बचपन में सुनाया करते थे और उसका पूरे परिवार पर गहरा असर था। अंबेडकर तुकाराम के कई दोहों को स्मरण से उद्धृत कर सकते थे। इसमें अंबेडकर ने अपनी शिक्षा से अर्जित बौद्धिक अनुभव और प्रभावों को शामिल कर दिया – जैसेकि केलुस्कर और बौद्ध धर्म की उनकी प्रशंसा; कोलम्बिया में एडविन आर. ए. सेलिगमैन की लोकवित्त की कक्षायें युवा अंबेडकर को बहुत अच्छी लगती थीं, और उन्होंने ही अंबेडकर का लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से परिचय कराया था; श्रम और मानवाधिकार विशेषज्ञ टी. शॉटवेल, प्रगतिवादी इतिहासकार जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, और, इनमें सर्वोपरि थे दार्शनिक जॉन डेवी। ये सभी विद्वान कोलम्बिया विश्वविद्यालय में थे। इनकी खोज की प्रविधि, ज्ञान मीमांसा, बदलाव के कारक के रूप में लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास और यथार्थवादी राजनीति के संस्थान के विचार ने भीम को प्रेरित किया और व्यवहारवाद की अहमियत की शिक्षा दी। क़ानूनविद् और समाज सुधारक महादेव गोविंद राणाडे ने अछूतों की दशा सुधारने के लिये काफ़ी संघर्ष किया था। सामाजिक लोकतंत्र के उनके विचार युवा भीम के विचारों से मेल खाते थे। और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में हेरॉल्ड लास्की के विचारों से भी भीम बहुत प्रभावित हुये थे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि नैतिक व्यवस्था लोकतंत्र का आधार है। साथ ही आदर्शवादी समाजवाद पर उनके विचार भीम के ख़ुद के दृष्टिकोण की कसौटी बन गये। ये सभी वे लोग थे जिनसे भीम मिले थे और विचारों का आदान-प्रदान किया था। अंबेडकर ख़ुद भी बहुत पढ़ते थे और बर्ट्रेंड रसेल के विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हुये थे। उनकी किताब ‘प्रिंसिपल्स ऑफ़ सोशल रीकंस्ट्रक्शन’ की भीम ने समीक्षा भी की थी। एडमंड बर्क के राजनीति में नैतिकता के विचारों ने भी इस युवा भारतीय को प्रभावित किया था। जॉन स्टूअर्ट मिल के विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता पर ज़ोर देने वाले विचार अंबेडकर के मूल विश्वास का हिस्सा बन गये। अश्वेत अमेरिकी बुद्धिजीवी बुकर टी. वॉशिंगटन के जीवन ने उन्हें सशक्तीकरण के प्रमुख साधन के रूम में शिक्षा का महत्व समझाया। समाज में सबसे नीचे के पायदान पर खड़े लोगों (सबअल्टर्न) को अधिकार संपन्न बनाने के एंटोनियो ग्राम्शी के विचार अंबेडकर से काफ़ी मिलते-जुलते थे। ग्राम्शी और अंबेडकर दोनों ही मार्क्सवाद से प्रेरित थे और धर्म के प्रति उनका रुख़ आलोचनात्मक था, पर दोनों ही मानते थे कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से धर्म की प्रासंगिकता है। दोनों ने ही अपने बिताये हुये जीवन से जो अनुभव हासिल किया था उसके आधार पर दोनों ही ज्ञान और शोध पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। ग्राम्शी और अंबेडकर दोनों ही ये मानते थे कि समाज की ‘मुख्यधारा से बाहर हो चुके लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बुद्धिजीवियों को सक्रिय नेतृत्व प्रदान करना चाहिये और चेतना फैलानी चाहिये। दोनों ने ही समाज के निचले तबके के उत्थान से जुड़ी चुनौती को पूरे समाज की समस्या के रूप में देखा था, न कि केवल पीड़ित की समस्या के रूप में।’ (36)

अंबेडकर जर्मन टॉरपीडो के हमले की वजह से अपनी किताबों से वंचित हो गये थे, लेकिन वर्षों के बौद्धिक क्रिया कलाप और अभ्यास से अर्जित मेधा शक्ति से संपन्न अंबेडकर साल 1917 में बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा के महाराजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक अर्थशास्त्री के रूप में अंबेडकर की शैक्षणिक योग्यता का सम्मान करते हुए महाराजा ने उन्हें रियासत का वित्तमंत्री बनाने की इच्छा ज़ाहिर करने में कोई देरी नहीं की। हालांकि शुरुआती नियुक्ति के तहत उन्हें महाराजा का रक्षा सचिव बनाया गया। न्यूयॉर्क में चार साल आज़ादी का आनन्द उठाने के बाद बड़ौदा में अंबेडकर के साथ जिस तरह का सामाजिक भेदभाव का बर्ताव हुआ उससे वो व्यथित हो गये। यहां तक कि चपरासियों ने ये कहते हुए उन्हें एक गिलास पानी तक देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करने से वो दूषित हो जायेंगे। चपरासी सरकारी काग़ज़ सीधआ उनके हाथ में देने की बजाय उनके डेस्क पर फेंक दिया करते थे ताकि उनसे शारीरिक संपर्क से बचा जा सके। इससे भी बुरा तो ये हुआ कि उनके ऊंचे ओहदे के बावजूद कोई भी मकान मालिक किराये पर उन्हें घर देने को तैयार नहीं हुआ। (37) परेशान और निराश होकर अंबेडकर ने रियासत के दीवान और महाराजा से अपनी व्यथा का ज़िक्र किया, लेकिन वे भी उनकी मदद नहीं कर सके। महाराजा स्वयं प्रबुद्ध और प्रगतिशील विचारों वाले थे, लेकिन उनके अधिकारी, कप्मचारी और यहां तक कि सेवक भी ऐसे नहीं थे। जिसे वे पहले से ही अछूत मानते थे, उसके लिये वे ख़ुद को बदलने को क़तई तैयार नहीं थे। सरकारी बंगले के लिये उनका आवेदन एक से दूसरे अधिकारी तक चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे ज़रूरी मानते हुये किसी ने उस पर कार्रवायी नहीं की। ‘पांच साल के मेरे यूरोप और अमेरिका प्रवास ने मेरे ज़ेहन से ये एहसास पूरी तरह मिटा दिया था कि मैं एक अछूत हूं, और ये भी कि भारत में एक अस्पृश्य चाहे कहीं भी चला जाये, वो ख़ुद के लिये और दूसरों के लिये भी एक समस्या है,’(38) – अंबेडकर ने बाद में स्मरण करते हुये लिखा था। आख़िर कहां रहा जाय, इस दुविधा में पड़े अंबेडकर ने ख़ुद को एक पारसी धर्मशाला में पाया जो कि केवल पारसी समुदाय के लोगों के लिये खुला था। कोई और विकल्प सामने न देख और शायद ये याद करते हुये कि उनके मित्र नवल भथेना ने कैसे बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें गले लगाया था, अंबेडकर ने धर्माशाला के रिसेप्शन कर्मचारी को रिश्वत देने का फ़ैसला किया कि रजिस्टर में उनका नाम एक पारसी के रूप में दर्ज किया जाय। लेकिन ये धोखा भी नाकाम साबित हुआ। उनके वहां प्रवास के ग्यारहवें दिन ही कुछ स्थानीय पारसियों को अंबेडकर की जाति का पता चल गया और, हाथों में लाठी-डंडा लेकर उन्होंने ने धर्मशाला पर हमला बोल दिया। अंबेडकर ने उस नाटकीय दृश्य का ब्योरा अपने कमरे के सामने दिया: ‘उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। ‘‘तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आये? तुमने इस पारसी धर्मशाला को अपवित्र कर दिया…।’’ उन्होंने चेतावनी दी कि शाम से पहले मैं धर्मशाला छोड़ दूं। यहाँ से चला जाऊँ। ऐसा ना करने पर अंजाम बुरा होगा, ऐसी धमकी देकर वे चले गये।’ (39)

अंबेडकर ने धर्मशाला छोड़ दी और वो रात पास के एक पार्क में बितायी। वो पूरी रात नहीं सो सके। वो अपने सूटकेस, बेडिंग और सर्टिफ़िकेट्स के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, उनकी किताबें वहीं ज़मीन पर चारों तरफ़ बिखऱी पड़ी थीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री के बावजूद बड़ौदा में ज़िंदगी ने उन्हें किस हाल में पहुंचा दिया था।

‘दिनभर में रहने के लिए एक घर ढूंढता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से सिर छुपाने के लिये कोई जगह ढूंढ़ पाने में नाकाम रहा। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे पनाह देने में अपनी असमर्थता ज़ाहिर कर दी। मैं बुरी तरह निराश था और थक गया था। अब आगे क्या करूं? मैं कुछ भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। हताश और थका-मांदा, मैं चुपचाप एक जगह बैठ गया, मेरी आँखों से आँसू बहे जा रहे थे।’ घर मिलने की कोई उम्मीद न देखते हुये और हार मानने के सिया और कोई विकल्प ना होने की वजह से मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया,’ – अंबेडकर ने बाद में याद करते हुए लिखा था।(40)

उसके बाद अंबेडकर बम्बई के लिए निकल गये। बड़ौदा छोड़ने के पीछे उनका तर्क था कि वहां की परिस्थितियों ने उनके लिये ये असंभव बना दिया था कि रियासत की सेवा का जो क़रार उन्होंने किया था, उसे वो पूरा कर सकें। महाराजा ने भी उन पर अपना क़रार पूरा करने का दबाव नहीं डाला और 1917 के नवंबर में अंबेडकर बम्बई पहुंच गये, हालांकि उनके ज़ेहन में कड़वाहट थी और वो दिग्भ्रमित-सा महसूस कर रहे थे। उस वक़्त वो 26 वर्ष के थे, पिता बन चुके थे और बेरोज़गार थे। अपने बढ़ते परिवार के भरण-पोषण के लिये साधन जुटाने में जुटे अंबेडकर के लिये अगला एक साल कष्ट और परेशानियों भरा रहा। परिवार में उनकी पत्नी और बच्चों के अलावा भाइयों की पत्नियों और बच्चों की ज़िम्मेदारी भी उन पर ही थी। भाई आनन्दराव कारख़ाने में मज़दूरी का कठिन परिश्रम वाला काम करते हुये साल 1914 में युवावस्था में ही गुज़र गये। बड़े भाई बलराम संगीत प्रेमी थे और क्लर्क की नौकरी करते थे। साल 1927 में 54 वर्ष की अवस्था में उनकी भी मृत्यु हो गयी। भीमराव को आनन्दराव की विधवा और उनके बेटे मुकुंदराव की देखभाल करनी थी। मुकुंदराव जीवन भर भीम के लिये चिंता का विषय बने रहे। 1912 और 1924 के बीच भीम और रमाबाई को भी पाँच बच्चे पैदा हुये।

अंबेडकर ने निजी शिक्षक के रूप में काम किया। एक अकाउंटेंट के रूप में उन्होंने अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश की ताकि कुछ अतिरिक्त लाभ हो सके। उन्होंने निवेश के लिए परामर्श देने के कारोबार की भी शुरुआत की, लेकिन जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वो अछूत हैं तो उनका ये प्रयास भी असफल हो गया। आख़िरकार नवंबर, 1918 में अंबेडकर को सिडेनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर की नौकरी मिल गयी। हालांकि ये एक अस्थायी नियुक्ति थी, पर अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति के लिये ये एक प्रतिष्ठित पद था और पैसे भी उन्हें पर्याप्त मिल रहे थे। अंबेडकर अपने छात्रों के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन उनके सहकर्मी प्रोफ़ेसरों ने अपना पानी का जग उनके साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। (41) भेदभाव और तिरस्कार से जुड़ी ये ऐसी स्थायी परेशानी थी जिससे अंबेडकर को बार-बार उबरना था।

अस्पृश्य समुदाय के युवा प्रोफ़ेसर के रूप में अंबेडकर को भारत सरकार अधिनियम, 1919 तैयार कर रही सदबरो (साउथबरो) समिति के समक्ष बुलाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत को स्वाशासन का कुछ अधिकार देना था। अपनी सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने कहा कि भारत के अत्यधिक वर्गीकृत समाज में अछूतों और अन्य सुविधा विहीन धार्मिक समुदायों को विशेष आरक्षण दिये जाने की ज़रूरत है।

अंबेडकर मानते थे कि हिंदूवादी व्यवस्था के अंतर्गत अछूतों के लिये आरक्षित सीटों से समुदाय के लिये सही प्रतिनिधि हासिल नहीं होंगे क्योंकि मतदाता केवल स्पृश्य समुदाय से होने वाले थे। बल्कि इस व्यवस्था से केवल वैसे उम्मीदवार हासिल होंगे जो सवर्णों को स्वीकार्य होंगे – वे ऐसे सेवक होंगे जिन्हें पता है कि अपने नियोक्ताओं को कैसे ख़ुश रखना है। इसलिये उन्होंने संभावित किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अस्पृश्य समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षण का प्रावधान किये जाने की सिफ़ारिश की।

वैसे ही अपना पक्ष रखते हुये अंबेडकर ने तर्क दिया कि अछूत सवर्ण हिंदुओं से अलग एक सामाजिक समूह हैं जैसेकि मुसलमान, ईसाई और सिख हैं: राज्य के अंतर्गत प्रतिनिधित्व और प्रशासन के अधिकार दो ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो नागरिकता को अर्थपूर्ण बनाते हैं। लेकिन अछूतों की अस्पृश्यता इस अधिकारों को उनकी पहुंच से काफ़ी दूर कर देती है। कुछ जगहों पर तो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी सुरक्षा जैसे सामान्य अधिकार भी हासिल नहीं और क़ानून के समक्ष समानता का अधिकार भी हमेशा उन्हें नहीं मिल पाता। ये अस्पृश्यों के हित की बातें हैं। और ये देखा जा सकता है कि उनका प्रतिनिधित्व केवल अस्पृश्य ही कर सकते हैं। वे ही अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, कोई और उनकी बात सच्चाई से नहीं रख सकता…इसलिये ये ज़रूरी है कि हम अपने हितों और मसलों को सही तरीक़े से सामने लाने वाले अस्पृश्य प्रतिनिधियों को तलाशें ताकि वो समुदाय के हितों को प्रकाश में ला सकें। साथ ही हमें इतनी संख्या में उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिये ताकि वे पर्याप्त शक्ति के साथ अपने मुद्दों के समाधान का दावा पेश कर सकें। (42)

अंबेडकर की गतिविधियां बढ़ गयी थीं। वे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। पहली बार उ्हें अच्छी तनख़्वाह भी मिल रही थी। पर इसके बावजूद अंबेडकर ने अपना मितव्ययी जीवन जारी रखा। वो उसी दो कमरे के मकान में रह रहे थे जिसे उनके परिवार ने उनके इंटरमीडिएट के दिनों में किराये पर लिया था। उनका लक्ष्य था कि वो पर्याप्त पैसे बचा कर चार साल की अवधि ख़त्म होने से पहले लंदन लौट जायें। उन्हें यूनिवर्सिटी से इतने ही समय की रियायत हासिल हुई थी।

एक बार फिर एक प्रबुद्ध महाराजा ने उनकी मदद की। ये कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज थे। वो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके प्रशासन में अछूतों की नियुक्ति हो। वो अस्पृश्यों के साथ सार्वजनिक रूप से भोजन भी करते थे। उस दौर में ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। शाहू महाराज प्रभावशाली अंबेडकर में दिलचस्पी लेने लगे और उन्होंने एक पाक्षिक अख़बार ‘मूक नायक’ (मौन लोगों के नेता – उस समय अंबेडकर अस्पृश्यों के लिये जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उनमें ‘मूक’ एक था) के लिये धन दिया और ये अख़बार जनवरी 1920 से छपने लगा।

प्रोफ़ेसर की नौकरी करते हुये अंबेडकर औपचारिक रूप से अख़बार के संपादक की ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके विचारों के प्रसार के लिये ये एक अच्छा साधन था। उन्होंने इसका इस्तेमाल जाति व्यवस्था की बुराइयों की आलोचना और भारत को क्षति पहुंचाने वाली दूसरी सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने के लिये किया। ‘मूक नायक’ के पहले अंक में उन्होंने एक फ़ोरम बनाने की वकालत की ‘जो हमारे साथ और अन्य दबे-कुचले लोगों के साथ हो रहे अन्याय और संभावित अत्याचारों पर और भविष्य में उनके उत्थान के बार में विचार-विमर्श करे और साथ ही सोच-विचारकर इसके हल के लिये ज़रूरी रणनीति बनाये। (43) लेकिन अंबेडकर के लंदन लौटने के बाद ‘मूक नायक’ का प्रकाशन जारी नहीं रखा जा सका और एक साल के भीतर ही वह बंद हो गया।

21 मार्च, 1920 को कोल्हापुर रियासत के मानगाँव में अंबेडकर ने अस्पृश्यों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें रियासत के शासक शाहू महाराज ख़ुद शामिल हुये। सम्मेलन में महाराजा ने 29 साल के अंबेडकर के बारे में कहा: ‘अंबेडकर के रूप में आपको आपका मसीहा मिल गया है। मुझे यक़ीन है कि वो आपकी बेड़ियों को तोड़ेंगे। केवल यहीं नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक समय आयेगा जब अंबेडकर प्रसिद्धि और प्रभाव में भारतवर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक होंगे।’

(44)

शाहूजी महाराज की प्रशंसा से आत्मविश्वास हासिल कर अंबेडकर ने मई 1920 में नागपुर में अस्पृश्यों के अखिल भारतीय सम्मेलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लिया। (45) ये सम्मेलन पहला मौका था जब एक कुशल वक्ता के रूप में अंबेडकर की योग्यता और बुद्धिमत्ता (प्रत्युत्पन्नमतित्व) प्रदर्शित हुई। उन्होंने अपना पक्ष भी अच्छी तरह रखा और समुदाय के एक प्रमुख नेता कर्मवीर शिंदे के प्रस्ताव को असफल कर दिया। कर्मवीर शिंदे ने प्रस्ताव दिया था कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये। अंबेडकर ने प्रभावशाली ढंग से तर्क दिया कि अस्पृश्यों को अपना प्रतिनिधि ख़ुद चुनना चाहिये। उनकी वाक्पटुता ने सबका मन मोह लिया। सार्वजनिक जीवन में अंबेडकर की ये पहली सफलता थी। ये पहला मौका था जब अपने समुदाय के समक्ष भावी नेता के रूप में अंबेडकर ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया था।

जुलाई 1920 तक अंबेडकर ने लंदन लौटने की योजना पर अमल के लिये पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया था। कोल्हापुर के महाराजा अंबेडकर के प्रति अत्यधिक प्रशंसा का भाव रखते थे। एक बार जब वो अचानक अंबेडकर के घर पहुंच गये तो अंबेडकर समेत तमाम लोग घबरा गये। उन्हें महाराजा के स्वागत के लिए जल्दबाज़ी में अच्छी तरह तैयार होना पड़ा। महाराजा ने अंबेडकर को डेढ़ हज़ार रुपये का वज़ीफ़ा और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के नाम एक उदारतापूर्ण अनुशंसा पत्र लिखा। उस चिट्ठी में मराठा राजा के ब्राह्मण विरोधी एकता के विचार खुलकर व्यक्त हुये: (श्रीमान् अंबेडकर) आपको बतायेंगे कि पिछड़ी जातियों और ब्राह्मण नौकरशाही में क्या अंतर है। वो आपको ये भी बतायेंगे कि जो लोग पिछड़ी जातियों के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश करते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक विचार रखने का दावा करने वाले ब्राह्मण नौकरशाह का कोपभाजन बनना पड़ता है। ऐसे लोग पिछड़ों का उत्थान करने का दावा करते हैं, पर हक़ीक़त ये है कि वे चाहते हैं कि सत्ता पर उन जैसे कुछ लोगों का ही वर्चस्व बना रहे। अंबेडकर इंग्लैंड के प्रबुद्ध लोगों को ग़ैर-ब्राह्मण हिन्दुओं के विचार बताना चाहते हैं जो इस बात पर एकमत हैं कि होमरूप की माँग कर रहे ब्राह्मणों का असल मक़सद दरअसल अतीत में अपनी खोयी हुई सत्ता को हासिल करना और स्थापित करना है। (46)

और कोलंबिया में अंबेडकर के कॉलेज के दिनों के रूम पार्टनर नवल भथेना ने कम पड़ रही राशि उन्हें पांच हज़ार रुपये का क़र्ज़ देकर पूरी कर दी। अंबेडकर तुरंत लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने और साथ ही साथ वकालत के लिये ज़रूरी अर्हता हासिल करने के लिये लंदन रवाना हो गये।

विश्वयुद्ध के बाद लंदन में इस युवा भारतीय छात्र के लिये जीवन आसान नहीं था। अंबेडकर एक सख़्तमिज़ाज और कंजूस मकान मालिकन के बोर्डिंग हाउस में रहते थे। वो महिला युवा अंबेडकर को जो खाना देती थी वो इतना नहीं होता था जिसे खाकर उनका शरीर और आत्मा तृप्त हो सकें। अंबेडकर सुबह छह बजे उठते थे और सारा दिन लाइब्रेरी में गुज़ारते थे। लाइब्रेरी खुलने से बंद होने तक वो किताबों में ही डूबे रहते। अंबेडकर के पास इतना संसाधन नहीं था कि मिल रहे भोजन के अलावा भी वो कुछ खा सकें। जो कुछ उन्हें उपलब्ध था, अंबेडकर उसी में काम चलाने लगे। वो पैदल ही लंबी-लंबी दूरी तय करते थे क्योंकि उनके पास बस या ट्रेन के किराये के लिये पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। एक बार फिर उन्हें नवल भथेना से पैसे उधार लेने पड़े। अंबेडकर ने भथेना को लिखा: यक़ीन मानिये पैसे की ख़ुद की तंगी को लेकर आपको परेशान करने का मुझे खेद है। मैं पूरी तरह समझता हूं कि जो चिंतायें मैंने आपको दी हैं वो किसी बेहद गहरे दोस्त को दी जाने वाली चिंता से भी कहीं ज़्यादा हैं। मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि मेरे लगातार कभी ये, कभी वो, की मांग करने से आप बेहद परेशान न हो जायें और ख़ुद को मुझसे दूर न कर लें क्योंकि केवल आप ही हैं जो मेरे सबसे क़रीबी मित्र हैं। (47)

जहां अंबेडकर लंदन में अच्छे भोजन के लिये संघर्ष कर रहे थे, वहीं बम्बई में रमाबाई बच्चों का पेट भरने के लिये हर दिन संघर्ष कर रही थीं। अंबेडकर दंपति के इस संघर्ष का ज़िक्र उन चिट्ठियों में है जो उन्होंने एक-दूसरे को लिखीं। अपने भाई और बहन की रोज़ की कमाई (जिससे गुज़ारा बेहद मुश्किल था) से पेट भरते हुये रमाबाई ने अपनी उपेक्षा की। भूख की समस्या से परेशान अंबेडकर ने रमाबाई को लिखा:

लंदन, 25 नवंबर 1921

प्रिय रामू,

नमस्ते

तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे जानकर दुख हुआ कि गंगाधर (अंबेडकर का पुत्र) बीमार है। ख़ुद पर भरोसा रखो। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे जानकर ख़ुशी हुई कि तुम्हारी पढ़ाई जारी है। मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे भी यहां भूखे रहना पड़ रहा है। तुम्हें भेजने के लिये यहां मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कुछ व्यवस्था करने में लगा हुआ हूं। अगर उसमें समय लगे या फिर तुम्हारे पास और कोई उपाय न बचे तो घर चलाने के लिये अपने गहने बेच देना। मैं तुम्हारे लिये नये ज़ेवर बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद (उनका भतीजा) की पढ़ाई कैसी चल रही है? तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। चिंता मत करना। मैं पढ़ाई अच्छी तरह कर रहा हूं। सखू और मंजुला के बारे में मुझे जानकारी नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे आ जायें तो मंजुला और लक्ष्मी के लिये एक-एक साड़ी ख़रीद देना। शंकर कैसा कर रहा है? गजरा कैसी है?

सबको शुभकामनायें

भीमराव (48)

रोरिंग ट्वेंटीज़ यानी 1920 के दशक की शुरुआत में म्यूज़िक और फ़ैशन के चकाचौंध का लुत्फ़ उठाने की बजाय अंबेडकर अपना ज़्यादातर समय लंदन म्यूज़ियम लाइब्रेरी में पढ़ने और अध्ययन बिता रहे थे। उनकी मित्रता फ़्रांसिस फ़िट्ज़रॉल्ड (49) से हो गयी जो कि उनकी दूसरी मकान मालकिन की बेटी थीं। फ़्रांसिस इंडिया ऑफ़िस में काम करती थीं। अंबेडकर ने क़रीब 25 वर्ष तक उनके साथ पत्र व्यवहार किया – हालांकि वो ये भी कहते रहे कि उनके बीच कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था। अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के छात्र संघ में एक पर्चा पढ़ा। पर्चे में व्यक्त उनके विचारों को क्रांतिकारी माना गया और एक अतिवादी के रूप में उनकी पहचान बनी। जून 1921 तक उन्होंने ‘प्रोविंशियल डीसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ़ इंपीरियल फ़ाइनेंस इन इंडिया’ (भारत में साम्राज्यवादी वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण) विषय पर अपनी थीसिस पूरी की और उन्हें विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल हुई। अक्टूबर 1922 तक उन्होंने एक और थीसिस लिखी जिसका शीर्षक था, ‘द प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी’ (रुपये की समस्या)।(50) ये शोध-पत्र उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन के लिये लिखा था।

अंबेडकर तेज़ी से अपनी पीढ़ी के अग्रणी आर्थिक चिंतक के रूप में उभर रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपनी क़ानून की पढ़ाई में पछड़ते जा रहे थे जो कि बार की अर्हता हासिल करने के लिए ज़रूरी थी। ऐसे में उन्होंने बार की परीक्षा में शामिल ना होने का चुनाव किया। पर शिक्षा के प्रति उनकी भूख बरक़रार थी। उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में दाख़िले का प्रयास किा और उन्हें दाख़िला मिल भी गया। (51) लेकिन जर्मनी पहुंचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई अभी शुरू ही की थी कि उन्हें लंदन बुला लिया गया। वहां उनकी थीसिस को लेकर शिक्षकों के बीच हंगामा हो गया था। अपनी थीसिस में उन्होंने ब्रितानी मौद्रिक नीति की जमकर आलोचना कर डाली थी। उन्हें आदेश दिया गया कि वो थीसिस दोबारा लिखें, तभी उन्हें डिग्री दी जायेगी। अंबेडकर के सामने बॉन छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लंदन में रहने के लिये भी उनके पास पैसे नहीं थे और उधर भारत में उनके परिवार की दशा भी ख़राब थी। इसलिये 1923 के मार्च महीने में अपनी थीसिस दोबारा लिखने के लिये वो बम्बई लौट आये। उन्होंने अपनी आलोचना का स्वर थोड़ा नर्म किया और भाषा में भी बदलाव कर दिया, पर थीसिस के निष्कर्षों को बदलने से इनकार कर दिया। थीसिस की दोबारा लिखी पांडुलिपि नवंबर में लंदन भेजी गयी और डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टरेट की दूसरी डिग्री हासिल हुई। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन से डॉक्टरेट ऑफ़ साइंस की उपाधि दी गयी थी। अंबेडकर की अंतर्दृष्टि कि भारतीय अर्थव्यवस्था और लोगों की परवाह न करते हुये किस तरह ब्रितानी औपनिवेशिक नीतियों ने ब्रिटिश पाउंड के समक्ष भारतीय रुपये के मूल्य में हेर-फेर कर ब्रितानी हितों का ख़याल रखा – इसे चुनौती नहीं दी जा सकी और ये ब्रिटिश राज की वित्तीय व्यवस्था में रुपये की भूमिका को समझने का आधार और मानक बन गया। उनकी थीसिस को प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस ‘पी. एस. किंग एंड सन’ ने दिसंबर 1923 में प्रकाशित किया जिसका भारतीय नीति निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी अगली किताब ‘द एवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फ़ाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया’ (ब्रितानी भारत में प्रांतीय वित्त का विकास) का प्रकाशन 1925 में हुआ। इस किताब में प्रमाणित किया गया कि ब्रितानी राजकोषीय नीति ने दण्डात्मक कर थोपकर कैसे भारत को दरिद्र बना दिया है। अंबेडकर ने लिखा कि भूमिकर कृषि व्यवस्था को नुक़सान पहुंचाया है और दण्डात्मक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ने भारतीय औद्योगिक विकास को क्षति पहुंचाई है। (52) अंबेडकर के विश्लेषण ने राष्ट्रवादी निष्कर्ष तैयार किया कि ब्रितानी सरकार अपने देश के उत्पादकों के हित के लिये भारतीय शासन व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही है।

तब तक अंबेडकर ने ख़ुद को भारत के सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था (नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन उन्हें ‘मेरे अर्थशास्त्र के जनक’ कहा करते हैं)। वो विलक्षण ज्ञान और बौद्धिकता से संपन्न शख़्सियत थे जिनके पास इतनी डिग्रियां थीं। उस वक़्त भारत में कुछ ही ऐसे लोग थे जो विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर महारत की ऐसी योग्यता रखते थे। अम्बेडकर ने इस पर ख़ास ध्यान दिया कि वो हर वक़्त पश्चिमी परिधान पहनें। किसी भी औपचारिक या उस तरह के समारोहों में अंबेडकर सूट और टाई ही पहना करते थे।

तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादियों को अंबेडकर की ये बात नागवार गुज़री जो कि घर में बने खादी कपड़ों को तरजीह देने की वकालत कर रहे थे। ये दरअसल अंबेडकर के व्यक्तिवादी विद्रोह की आरंभिक कार्रवाई थी। उनके पहनावे ने ये बता दिया था कि वो नवराष्ट्रवादियों की रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करते: उन्होंने जन्म के आधार पर अपनी पहचान को परिभाषित और सीमित किये जाने से इनकार कर दिया जिसमें बताया गया था कि वो क्या कपड़े पहन सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उनके पश्चिमी सूट और टाई को महज़ वैश्विक विरासत के साथ अपनी पहचान को जोड़ने के रूप में देखा जिसे उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा से हासिल किया था। मेरे विचार से ये उस भेदभाव का भी अस्वीकरण था जिसे कपड़ों और सामाजिक स्थिति से जो़ड़ दिया गया था और जिसने उनके समुदाय के लोगों को पारंपरिक भारतीय समाज में हाशिये पर धकेल दिया था। (53)

लेकिन विद्वता की वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचने के लिये अंबेडकर को बहुत-सी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थीं, अपने मित्र नवल भथेना (जिन्होंने अंबेडकर को आर्थिक परेशानियों से उबारने के लिये आरंभिक क़र्ज़ के बाद भी कई बार पैसे दिये थे) के वो क़र्ज़दार बन गये और परिवार चलाने के लिये उन्हें एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था करनी पड़ी। आजीविका के लिये अर्थशास्त्र पढ़ाने की बजाय अंबेडकर ने फ़ैसला किया कि वो एक वकील के रूप में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।

उन्होंने लंदन में क़ानून की पढ़ाई की थी, इसके बावजूद उन्हें वकालत की इजाज़त नहीं दी गयी। अपनी क़ानून की शिक्षा के आधार पर वो बम्बई में वकालत करने के लिये सनद या लाइसेंस हासिल करने की योग्यता रखते थे, लेकिन इसके लिये तगड़ी फ़ीस चुकाने की ज़रूरत थी जो कि वो दे पाने में असमर्थ थे। एक बार फिर नवल भथेना उनकी मदद के लिये आगे आये। उन्होंन अंबेडकर को जितनी रक़म चाहये थी, उन्हें दे दी और जून 1923 में अंबेडकर ने एक बैरिस्टर के रूप में बम्बई में अपनी वकालत शुरू की। (54)

एक अछूत के लिये वकील के रूप में बम्बई में सफल हो पाना आसान काम नहीं था। ये तो ऊंची जाति के भारतीयों के लिये भी आसान नहीं था क्योंकि ये बात दूर-दूर तक फैली हुई थी कि बड़े मुक़दमे अगर अंग्रेज़ वकील लड़ेंगे तभी उचित रहेगा क्योंकि न्यायपालिका में गोरे यूरोपीयन भरे पड़े थे जो कि यूरोप के वकीलों के पक्ष में झुके हुये नज़र आते थे। हालांकि कुछ भारतीयों ने भी वकालत में कामयाबी हासिल की थी, वकील के रूप में शोहरत और दौलत कमायी थी, लेकिन वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि वाले और ऊंची जातियों से थे। (55) ऊंची जाति के सॉलीसिटर (क़ानूनी सलाहकार) एक अस्पृश्य बैरिस्टर को मुक़दमें सौंपना या उनसे संपर्क रखना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में जो थोड़े-बहुत मुक़दमे अंबेडकर को मिले वो बेहद ग़रीब लोगों और छोटे-मोटे वादियों के थे जो कि उन्हें फ़ीस के रूप में बहुत मामूली रक़म ही दे पाते थे या फिर चाहते थे कि अंबेडकर उनका मुक़दमा बिना फ़ीस के लड़ें। इससे भी बुरा ये था कि ऐसे मुक़दमों ने अंबेडकर की वकालत को छोटी अदालतों तक सीमित कर दिया था, जबकि उनकी विद्वता और अंग्रेज़ी भाषा पर उनका अधिकार हर पहलू से हाई कोर्ट में मुक़दमा लड़ने योग्य थे। ऐसे बर्ताव और अनुभवों से एक सामान्य व्यक्ति आसानी से टूट सकता था, पर अंबेडकर ने समय के साथ लौह इच्छाशक्ति विकसित कर ली थी। उन्हें ख़ुद पर पूरा भरोसा था और वो आश्वस्त थे कि उनका वक़्त ज़रूर आयेगा।