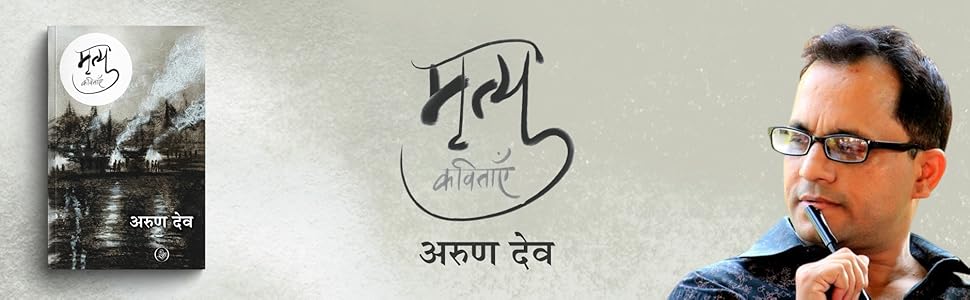

अरुण देव समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इसी साल उनका कविता संग्रह आया है ‘मृत्यु कविताएँ’। जब से संग्रह प्रकाशित हुआ है इसको लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस संग्रह की आज विस्तृत समीक्षा पढ़िए। लिखा है प्रोफ़ेसर रवि रंजन ने- मॉडरेटर

==============================================

अरुण देव समकालीन हिन्दी कविता के एक उल्लेखनीय कवि हैं. अब तक उनके चार कविता संग्रह प्रकाशित हैं: ‘क्या तो समय’, ‘कोई तो जगह हो’, ‘उत्तर पैगम्बर’ और ‘मृत्यु कविताएँ’. इसके अलावा उन्होंने अनेक पुस्तकों का सम्पादन भी किया है. आज के डिज़िटल युग में हिन्दी की संभवत: सर्वश्रेष्ठ वेब पत्रिका ‘समालोचन’ के यशस्वी सम्पादक के तौर पर उनका अवदान भी अभिनंदनीय है.

‘मृत्यु कविताएँ’ संग्रह की रचनाएँ भावक को मृत्यु-भय ही नहीं,बल्कि मृत्यु-शोक से भी एक हद तक उबार ले जाने में समर्थ हैं. कोविड महामारी के दौरान अपने सामने इष्ट-मित्रों एवं स्वजन-परिजनों को दुनिया छोड़कर जाते देखना संसार-भर में आधुनिक मनुष्य के लिए एक ऐसा बड़ा सदमा था जिसने कला-साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय संवेदनशील मनुष्य को भीतर तक मथ दिया. ‘मृत्यु कविताएँ’ एक कवि के मन:मस्तिष्क में घटित उसी मंथन की सांस्कृतिक उपज प्रतीत होती हैं.

प्राय: आकार में छोटी इन कविताओं का कोई बना-बनाया ढाँचा नहीं है. पिण्ड में ब्रह्माण्ड को समेटे औपनिषदिक गद्य का स्मरण कराती मात्र दो लघु-पंक्तियों की कई कविताएँ बहुत कुछ कह सकने में समर्थ हैं. हमारे समय की कविता में प्रचलित मुहावरों की लीक से हटकर रचित ये कविताएँ पढ़ने पर समझ में आने के पहले सुनाई या दिखाई देती हैं. इनसे गुज़रते हुए कुछ ऐसा महसूस होता है, जिसकी व्याख्या हरदम संभव नहीं है. तुलसीदास के शब्दों में:

जिमि मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत बानी।।

यहाँ अरुण देव रचित ‘मृत्यु कविताएँ’ (2025) में शामिल कुछ कविताओं की अलग-अलग व्यावहारिक समीक्षा प्रस्तुत करने के क्रम में अर्थमीमांसा का विनम्र प्रयास किया जा रहा है.

(एक)

“उड़ गए हैं रंग

जीर्ण हो गया है वस्त्र

बिखरने लगे हैं सूत

इस पर अब कोई रंग चढ़ना मुश्किल है

कहता है रंगरेज़

टूटती गाँठें देख

फेर ली है पीठ रफ़ूगर ने.”

(‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.26)

‘चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन

हमारी जैब को अब हाजत-ए- रफ़ू क्या है.’

ग़ालिब के इस शे’र को पृष्ठभूमि में रखकर अरुण देव की ‘मृत्यु’ विषयक एक कविता पर विचार करने पर ज़िन्दगी और मौत को लेकर कुछ बेहद दिलचस्प पहलू उभरकर सामने आते हैं.

विवेच्य कविता की पहली पंक्ति में ‘रंग उड़ना’ सदृश हिंदी के एक बेहद प्रचलित मुहावरे का रचनात्मक इस्तेमाल काबिल-ए-ग़ौर है. कहना न होगा कि मृत्यु होते ही आदमी के बदन से जीवंतता समाप्त होने लगती है और समय बीतने के साथ उस तन की कांति बरकरार नहीं रह पाती. और तो और, किसी स्वजन या परिजन का मृत शरीर देखकर दृष्टा के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है.

इस संग्रह की एक अन्य कविता में फूल के झर जाने के बाद स्वभावत: उसका रंग उड़ जाने के साथ ही पके फल के टपक जाने के पश्चात बीज के रह जाने का उल्लेख किया गया है, जो संसार में प्रतिदिन होने वाली असंख्य मृत्यु के बावजूद जीवन-यात्रा के जारी रहने का संकेत करता है:

फूल झुक जाते हैं

रंग उड़ जाता है

टपक जाते हैं फल

बीज रह जाता है.

(‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.30.)

विवेच्य कविता की दूसरी पंक्ति -‘जीर्ण हो गया है वस्त्र’ – से गुज़रते हुए श्रीमदभगवत गीता में आए श्लोक “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।” की बेसाख्ता याद आती है, जिसमें आत्मा द्वारा शरीर त्यागने को मनुष्य द्वारा पुराने वस्त्र त्यागने जैसा बताते हुए मृत्यु को एक सहज प्रक्रिया मानने पर बल दिया गया है. ‘गीता’ में मृत्यु को सहजता के साथ स्वीकार करने की सलाह इसलिए दी गई हैं क्योंकि जिसका जन्म हुआ हैं उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है :

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।।

(जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है, उसका जन्म भी निश्चित है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है, जो एक सार्वभौमिक सत्य है.इसलिए मृत्यु को शोक का विषय नहीं होना चाहिए.)

ग़ौरतलब है कि ‘गीता’ से विलग विवेच्य कविता में पुनर्जन्म को लेकर कोई बात नहीं की गई है.

कविता की अगली पंक्ति में ‘बिखरने लगे हैं सूत’ को पढ़कर पाठक को कबीरदास की ‘झीनी झीनी बीनी चदरिया’ के पुराने पड़ जाने पर जगह-जगह से फटने की संभावना नज़र आती है, जो प्रकारान्तर से उम्र के साथ मानव शरीर के अस्थिपंजर एवं मांसपेशियों में आनेवाली स्वाभाविक शिथिलता, ढीलेपन एवं बिखराव का द्योतक है.

राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह ने लिखा है कि “बुढ़ापा एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी एक ही दवा है गंगाजल और वैद्य हैं तो नारायण.”

आगे इस जीर्ण हो चुके शरीर रूपी वस्त्र पर रंगरेज़ द्वारा किसी रंग के चढ़ पाने को मुश्किल बताना पुन: कबीरदास की याद दिलाता है :

साहब हैं रंगरेज़ चुनर मोरि रंग डारी.

पर यहाँ स्थिति उस चरम बिंदु पर पहुँच चुकी है जहाँ विधाता भी कुछ कर सकने में असमर्थ हैं. इसलिए नियति को चुपचाप स्वीकार कर लेने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा है.

कविता की अंतिम पंक्ति में ‘रफ़ूगर का पीठ फेर लेना ‘ एक व्यंजक प्रयोग है, जो ईश्वर के साथ ही डॉक्टर, हक़ीम से लेकर निकटस्थ व्यक्ति की मृत्यु को क़रीब से देखकर भी कुछ न कर पाने की विवशता झेलते उससे जुड़े हताश-निराश स्वजन-परिजन हो सकते हैं.

कुल मिलाकर यह कविता बहुत कम शब्दों में मृत्यु के सांसारिक एवं दार्शनिक पक्ष को सादगी के साथ व्यंजित करने में समर्थ है.

अरुण देव की ‘मृत्यु कविताएँ ‘ संग्रह पढ़ते हुए शिद्द्त से याद आते हैं अज्ञेय, जिन्होंने लिखा है कि “साहित्य का निर्माण, मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है.”

(दो)

“मृत्यु से पहले

मृत्यु के डर से

मर जाते हैं लोग

मरे हुए लोगों के पास नहीं जाती वह.”

‘मृत्यु कविताएँ’ पृ.32

महर्षि व्यास ने ‘महाभारत’ में विस्तार से वर्णन किया है कि अज्ञातवास के दौरान प्यासे पांडवो से जल के एवज में यक्ष ने जिन अनेक प्रश्नों के उत्तर पूछे थे उनमें एक था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं :

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्।

शेषाः जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतःपरम्॥

(प्रतिदिन प्राणी मरते हैं. बाकी बचे प्राणी उन्हें देखकर भी सदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं. इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा)

कहना यह है कि मनुष्य में जीवित रहने की इच्छा का होना सहज-स्वाभाविक है और अमूमन आदमी को मौत का डर नहीं सताता. मृत्यु-भय से आक्रान्त प्राय: वे ही लोग होते हैं जो या तो स्नायविक दुर्बलता के शिकार होते हैं या मनोवैज्ञानिक कारणों से अपने ही गहरे अपराध-बोध से ग्रस्त सदा-सर्वदा असुरक्षित महसूस किया करते हैं और दुनिया से आँखें मिलाने से बचते हैं. स्नायविक दुर्बलता के लिए जहाँ अनेक प्रकार की औषधियों तथा मनोचिकित्सा का प्रावधान है वहाँ अपने अपराध-बोध से पीड़ित चतुर-सुजान लोगों के जीवित रहने का कोई ख़ास मतलब या मक़सद नहीं होता. वे सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं. उन्हें हरदम इस बात का मलाल रहा करता है कि इस दुनिया में उनके द्वारा सही-ग़लत तरीके से कमाया गया धन, जुटाए गए सुख-सुविधा के तमाम साधन, माल-असबाब, पद-प्रतिष्ठा आदि सबकुछ रह जाएँगे, पर उनका उपभोग करने के लिए वे ख़ुद इस संसार में न होंगे.

समाज में कई बार ऐसे अनेक लोग भी देखे जा सकते हैं जिन्होंने पूरे जीवन में कोई सार्थक काम नहीं किया, पर अंत समय नज़दीक आने पर वे यह कहते पाए जाते हैं कि उन्हें बहुत सारे ज़रूरी और अधूरे अहम काम निपटाने हैं, जिसके लिए उनका कुछ और साल तक जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है. ऐसे लोग प्राय: सुबह से शाम तक अपनी बीमारियों और उनके लिए कराए जानेवाले उपचारों की चर्चा करते हलकान होते रहते हैं.

ऐसे लोगों से भिन्न हमारे समाज में मेरुदण्डविहीन बहुत सारे कायर किस्म के चाक चौबंद लोग हैं, जो विषम से विषम परिस्थिति में स्वाभिमान एवं विद्रोह की भाषा से परहेज़ करते हुए मान-अपमान, निंदा-स्तुति, हर्ष-विषाद आदि से परे रहकर हर हालत में केवल अपना उल्लू सीधा करना ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य समझते हैं. वस्तुत: ये मध्यवर्गीय ‘उत्तर-आधुनिक परमहंस’ हैं.

मेरा ख़याल है कि दार्शनिक अंदाज़ में रचित अरुण देव की यह कविता हमारे समाज में राजनीति एवं कला-साहित्य-संस्कृति आदि के क्षेत्र में अच्छी संख्या में मौजूद रोज़-ब-रोज़ सुबह से शाम तक झूठ की जुगाली करते ‘उत्तर-आधुनिक परमहंसों’ पर जबरदस्त चोट करती है. ‘उदात्त’ की भूमि पर और उपयुक्त भाषा में साँप मर जाए और लाठी भी न टूटे वाले अंदाज़ में इन ‘परमहंसों’ पर चोट करना कवि को इसलिए भी ज़रूरी प्रतीत हुआ होगा,क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदा लाश हैं.नतीज़तन मृत्यु को भी इन लोगों के पास जाना अपनी मर्यादा के अनुकूल प्रतीत नहीं होता.

कहना न होगा कि मनुष्य के लिए जीवन जीने की कुछ अनिवार्य शर्तें हुआ करती हैं, जिनके अभाव में जीने की तुलना में विद्रोह करने का जोखिम उठाना और हर तरह की तकलीफ़ झेलने को तैयार रहना निश्चित तौर पर श्रेयस्कर है. दूसरे शब्दों में जो आदमी परम्परा से प्रदत्त सामाजिक-आर्थिक विषमताओं एवं अंतर्विरोधों को बेनक़ाब करते हुए इंसाफ़ का क़त्ल करनेवालों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है,उसकी मृत्यु के बाद भी लोग आदर से उसका नाम लेते हैं :

हुई मुद्दत कि ‘ग़ालिब’ मर गया पर याद आता है

वो हर इक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता.

‘जुलियस सीज़र’ नाटक में शेक्सपियर ने लिखा है कि बुजदिल अपनी मौत के पहले अनेक बार मरते हैं, जबकि बहादुर लोग मृत्यु का स्वाद सिर्फ़ एक बार चखते हैं:

“Cowards die many times before their deaths;

The valiant never taste of death but once.

Of all the wonders that I yet have heard,

It seems to me most strange that men should fear;

Seeing that death, a necessary end,

Will come when it will come.”

याद रहे कि केवल युद्धभूमि में पीठ दिखाने वाले ही कायर नहीं होते. जीवन-जगत में छोटी-बड़ी बातों और छोटे-बड़े लाभ के लिए क़दम-क़दम पर समझौता करने को तैयार बैठे तथाकथित क्रांतिकारी चतुर-चालाक बुद्धिजीवी, जनता के हित का सौदा करने वाले राजनीतिक नेता, पद-पीठ-पुरस्कार के लिए अपना ज़मीर बेचने के लिए आकुल-व्याकुल विद्वान और लेखक आदि जंग के मैदान से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े योद्धा के मुकाबले कहीं ज़्यादा बुजदिल होते हैं. उनमें कुछ विद्रोही होने की नौटंकी चाहे कितनी भी कर लें, पर देर -सबेर उनकी कलई ज़रूर खुलती है. मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता में ऐसे रचनाकारों को बेनक़ाब करते हुए लिखा है:

दुनिया को हाट समझ

जन जन के जीवन का माँस काट

रक्त माँस विक्रय के

प्रदर्शन की प्रतिभा का

नया ठाठ

शब्दों का अर्थ जब

नोच-खसोट लूटपाट

जाहिर है कि ‘प्रदर्शन की प्रतिभा’ के धनी इन लोगों के जीवन में चाकचिक्य चाहे जितना हो, उनकी शवयात्रा चाहे जितनी भव्य हो, पर इतिहास साक्षी है कि समय के अंतराल में ज़िन्दगी ही नहीं, उनकी मौत तक बे-वक़ार मानी जाती है.

कवि अरुण देव के शब्दों में कहें तो मृत्यु भी अपनी अज़मत का लिहाज़ करती हुई “ऐसे मरे हुए लोगों के पास नहीं जाती.”

(तीन)

‘मैं नहीं रहूँगा

तुम नहीं रहोगे

सृष्टि रहे.’

(‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.131)

जीवन की नश्वरता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए शेष सृष्टि के आबाद रहने की सदिच्छा को रूपायित करती अरुण देव इस कविता से गुज़रते हुए अनायास हिन्दी के जिन दो स्वनामधन्य कवियों का स्मरण हो आता है, वे हैं – कुँवर नारायण और केदारनाथ अग्रवाल.

कुँवर नारायण की एक कविता में घर का रूपक इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि यह दुनिया तो रहेगी, पर हम न रहेंगें:

घर रहेंगे, हमीं उनमें रह न पाएँगे :

समय होगा, हम अचानक बीत जाएँगे :

अनर्गल ज़िंदगी ढोते किसी दिन हम

एक आशय तक पहुँच सहसा बहुत थक जाएँगे.

मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख राह रोके,

हम जगेंगे यह विविधता, स्वप्न, खो के,

और चलते भीड़ में कंधे रगड़ कर हम

अचानक जा रहे होंगे कहीं सदियों अलग होके.

राख-सी साँझ, बुझे दिन की घिर जाएगी :

वही रोज़ संसृति का अपव्यय दुहराएगी.

बड़े कवि की रचना में पायी जाने वाली दार्शनिक उदात्तता और स्थितप्रज्ञता के बावजूद ‘बाबुल मोरा ! नैहर छूटल जाए’ की याद दिलाती कुंवरनारायण की यह कविता अंतत: पाठक के अंतर्मन में उदासी पैदा करती है. कविता की दूसरी पंक्ति को पढ़ते हुए भर्तृहरि का एक प्रसिद्द छंद कानों में गूंजने लगता है, जिसमें कहा गया है कि काल नहीं बीतता, बल्कि हम बीतते चले जाते हैं : ‘कालो न यातो वयमेव याता:’

याद रहे कि इस कविता में रोज़ी-रोटी या सांसारिक सुख-सुविधा के अभाव से पैदा हुई दुनियावी उदासी के बजाए एक क्लासिकल किस्म की उदासी है, जिसमें संसार के छूट जाने का ग़म अपनी पूरी स्वाभाविकता के साथ अभिव्यक्त हुआ है. गोस्वामी तुलसीदास जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मृत्यु का वर्णन करते हैं, तो वहाँ भी दुःख सांसारिक कारणों से उत्पन्न होने के बावजूद केवल सांसारिक नहीं है:

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।

तनु परिहरि रघुबर बिरहँ राउ गयउ सुरधाम॥

विदित है कि दुनिया के अनेक बड़े दार्शनिकों ने इस जीवन-जगत को ही मिथ्या माना है. भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का कहना है कि यह जगत स्वप्न है, मिथ्या है और ब्रह्म एकमात्र सत्य है. जैसे नींद टूटने पर स्वप्न में देखा हुआ सबकुछ भ्रम प्रतीत होने लगता है, वैसे ही यह जगत भी स्वप्न की मानिंद एक बहुत बड़ा वहम है:

उमा कहऊँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत सब सपना।।

सवाल उठना लाज़िमी है कि जब संसार मिथ्या है, तो फिर संसार के छूटने का दुःख कैसा ? पर याद रहे कि जीवन-जगत के प्रति यह नज़रिया किसी दार्शनिक का हो सकता है, कृती कवि का हरगिज़ नहीं. अगर एक ही व्यक्ति दार्शनिक होने के साथ कविता भी लिखता हो, तो स्थिति कुछ और दिलचस्प हो सकती है. उदाहरण के लिए ‘सौन्दर्यलहरी’ के रचयिता शंकराचार्य की अनुभूति की संरचना उनके अद्वैत वेदान्त वाले दृष्टिकोण से भिन्न ही नहीं, बल्कि कई बार विपरीत प्रतीत होती है. इसलिए कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि अद्वैत वेदान्त वाले शंकराचार्य अलग हैं और ‘सौन्दर्यलहरी’ वाले अलग. हिन्दी के संत-भक्त कवियों समेत संसार के तमाम कृती कवियों की रचनाओं में जीवन-जगत के प्रति सम्मोहन की हद तक जो आकर्षण और जुड़ाव दिखाई देता है उसे सूरदास के ‘उधो, मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं’ पद को पढ़ते हुए महसूस किया जा सकता है.

बावजूद इसके, यह नकारना असंभव है कि मनुष्य समेत इस दुनिया के हर प्राणी की मृत्यु अवश्यंभावी है. इसलिए मृत्यु को लेकर व्यर्थ दुखी होने के बजाय बेहतर है कि उसे सहज-स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर लिया जाए. दूसरे शब्दों में रो-पीटकर मरने से अच्छा है मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कहना.

इस चर्चा को दृष्टिपथ में रखते हुए अरुण देव की इस कविता पर विचार करने पर इसकी आरंभिक दोनों पंक्तियाँ मृत्यु की अवश्यंभाविता और जीवन की नश्वरता को पूरी सहजता के साथ स्वीकार कर लेने की विवेकशील मन:स्थिति का रचनात्मक प्रतिफलन प्रतीत होती हैं. ऐसा सोच और कह सकने के लिए आवश्यक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक तटस्थता को हम कविता में प्रयुक्त शब्दों की मितव्ययिता में देख सकते हैं, जहाँ ख़ुद को या दूसरे को जीवन-मृत्यु विषयक अनावश्यक उपदेश या सलाह देने अथवा समझाने-बुझाने के बजाय आगे बढ़कर अपने न रहने पर भी इस सृष्टि के फलने-फूलने की कामना को अद्भुत वाक्-संयम बरतते हुए मात्र दो शब्दों में विन्यस्त किया गया है: ‘सृष्टि रहे.’

कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस कविता में मौजूद ‘शब्द की लय’ और उससे भी आगे बढ़कर ‘अर्थ की लय’ को महसूस करने के लिए शेष संसार के प्रति कवि की सदिच्छा के तहत रचित अंतिम पंक्ति- ‘सृष्टि रहे’- को पहली दोनों पंक्तियों- ‘मैं नहीं रहूँगा / तुम नहीं रहोगे’- के साथ एक सुर में पढ़ा जाना अनिवार्य है. इसके बगैर कमोबेश अर्थग्रहण भले हो जाए,बिम्बग्रहण संभव नहीं है.

विवेच्य कविता की अंतिम पंक्ति से गुज़रते हुए याद आ सकते हैं प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने इस दुनिया में अपने न रहने पर भी जीवन-जगत की विभिन्न गतिविधियों का कविजनोचित उत्साह और उल्लास के साथ जबरदस्त चित्रण किया है :

हम न रहेंगे

तब भी तो यह खेत रहेंगे,

इन खेतों पर घन लहराते

शेष रहेंगे,

जीवन देते

प्यास बुझाते

माटी को मदमस्त बनाते

श्याम बदरिया के

लहराते केश रहेंगे.

हम न रहेंगे

तब भी तो रतिरंग रहेंगे,

लाल कमल के साथ

पुलकते भृंग रहेंगे,

मधु के दानी

मोद मनाते

भूतल को रससिक्त बनाते

लाल चुनरिया में लहराते

अंग रहेंगे.

अरुण देव की एक अन्य कविता में संतुष्ट एवं प्रसन्न मुद्रा में अपने पीछे भरा-पूरा संसार छोड़कर जाने वाले किसी ऐसे आदमी की मन:स्थिति का मूर्तन हुआ है जिसने अपना मनोनुकूल जीवन जी लिया है और मृत्यु का वरण करते समय उसे कोई भय या मलाल नहीं है:

उड़ रही हैं पतंगें

जा रहा हूँ छोड़कर आकाश

‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.127

अरुण देव की ‘मृत्यु कविताएँ’ के प्रसंग में ‘अथर्ववेद’ में आए काल सूक्त के पहले मंत्र का हवाला देते हुए राधावल्लभ त्रिपाठी ने लिखा है कि “सामान्य जन मृत्यु से डरते हैं – कवि और ज्ञानी जन मृत्यु का वरण कर पाते हैं, इसलिए मृत्यु का भय उन्हें नहीं व्यापता.” :

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि:

सहस्त्राक्षो ह्यजिरो भूरिरेता: ।

तमारोहन्ति कवयो विपश्चित-

स्तस्य चक्रा भुवनानि विशअवा।।

विवेच्य कविता के बारे में एक और उल्लेखनीय बिंदु यह है कि बीसवीं सदी का कवि भिन्न-भिन्न प्रसंगों का मनमोहक चित्रण करते हुए जो बात कई पंक्तियों में कहता है उसे इक्कीसवीं सदी के कवि ने मात्र दो पंक्तियों में समेट लिया है, जिसके समुचित अभिग्रहण के लिए पाठक की संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Quotient) का सूचकांक औसत से अधिक होना अनिवार्य है.

(चार)

मेरी माँ से बच्चे की तरह

भूल-ग़लती की माफ़ी माँगने के बाद पिता ने कहा

अच्छा अब मैं चलता हूँ

और चले गए

मृत्यु की उँगली पकड़कर.

(‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.34)

मृत्यु समीप आ जाने पर ‘गोदान’ के होरी के बहुउद्धृत कथन –‘मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया! अब जाता हूँ.’- का स्मरण कराती अरुणदेव की इस कविता से गुज़रते हुए स्त्री-पुरुष के बीच दाम्पत्य सम्बन्ध का एक अनोखा चित्र उपस्थित होता है जिसमें मृत्यु के समय माँ से ‘भूल-ग़लती की माफ़ी मांगने’ वाला पिता संतान को ‘बच्चे की तरह’ प्रतीत हो रहा है.

कहने की ज़रूरत नहीं कि किसी परिवार में माता-पिता के बीच संबंध में आनेवाले उतार-चढ़ाव के सबसे मुस्तनद गवाह बच्चे हुआ करते हैं, जिनकी मनोरचना पर माँ-बाप द्वारा न केवल उनके साथ, बल्कि एक-दूसरे से किए जाने वाले सद्व्यवहार या दुर्व्यवहार का सीधा असर पड़ता है.

विवेच्य कविता के आरंभ में पुत्र को पिता का ‘बच्चे की तरह’ प्रतीत होना और अंत में ‘मृत्यु की उँगली पकड़कर’ चला जाना बेहद व्यंजक प्रयोग है. कविता का आरंभ पति के रूप में पुरुष की सरलता और विनम्रता के साथ ही पत्नी के प्रति उसके समर्पण तथा अहं के विसर्जन को दर्शाता है. कहना न होगा कि परिवार में यह तभी संभव है जब पत्नी का व्यवहार भी कम से कम एक हद तक पति के मनोनुकूल हो. जीवन के हर मोड़ पर एक-दूसरे को असुविधा में डालकर या परस्पर दबाव बनाकर दाम्पत्य संबंध का बोझ ढोनेवाले स्त्री-पुरुषों के तनावपूर्ण जीवन का नकारात्मक प्रभाव प्राय: उनके बच्चों की अनुभूति की संरचना को छिन्नभिन्न कर देता है. इसका स्वाभाविक दुष्परिणाम यह होता है कि ऐसे परिवारों में पले बच्चों का अपना पारिवारिक जीवन कई बार असामान्य हो जाने के लिए अभिशप्त हो जाता है.

इसीलिए भारतीय परम्परा में अखण्ड दाम्पत्य की परिकल्पना की गयी है. ‘उत्तररामचरितम’ में भवभूति लिखते हैं :

अद्वैतं सुखदु:खयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु यत्

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस:।

कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारेस्थितं

भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्रार्थ्यते॥1:39॥

(“जो दाम्पत्य सुख और दुःख में समान रहता है, सभी स्थितियों में साथ देता है, जिसमें मन को विश्राम मिलता है, इसमें निहित अनुराग वृद्धावस्था द्वारा भगाया नहीं जाता,जो समय बीतने के साथ लज्जा-संकोच आदि आवरण के हटने से परिपक्व होकर अपने प्रेमोत्कर्ष में स्थित होता है, उसका यह कल्याणकारी सारतत्त्व सर्वथा वरेण्य है.”)

इस पाठ का विखंडन करने पर प्रकारातंर से एक अर्थध्वनि यह भी निकलती है कि दाम्पत्य सम्बन्ध में उपर्युक्त बिन्दुओं में से ज़्यादातर के अभाव की स्थिति में वह वरेण्य के बजाय यथाशीघ्र त्याज्य है.

अखण्ड दाम्पत्य की परिकल्पना का एक अन्य उदाहरण भानुदत्त की ‘रसमंजरी’ में आया मंगलश्लोक भी है, जिसमें कहा गया है कि “शिव कैलास पर्वत पर विचरण करते हुए ऊँचीनीची ज़मीन को पहले दाएँ पैर से टटोलते हैं तब बायाँ पैर रखते हैं. पार्वती के जूड़े में लगाने के लिए केवल दाहिने हाथ से फूल तोड़ते हैं ताकि भूलवश कोई काँटा बाए हाथ में न गड़ जाए. बिछावन के नाम पर केवल पत्थर पर बिछा मृगछाला है. इसलिए वे रात भर केवल दाहिनी ओर करवट लेकर सोते हैं ताकि बाएं अंग को कोई कष्ट न हो. अपने बाएँ अंग में प्रियतमा को धारण करनेवाले शिव आपका कल्याण करें” :

आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि

स्वीयेनैव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाशंकया

तल्पे किं च मृगत्वचाभिरचिते निद्राति भागैर्निजै-

रंतःप्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गेदधानो हरः॥

कहना यह है कि संस्कृत साहित्य के इन उल्लेखनीय छंदों और केदारनाथ अग्रवाल की ‘हे मेरी तुम’ या ‘जमुन जल तुम’ की कविताओं से भिन्न अरुण देव की कविता इक्कीसवीं सदी की रचना है, जिसमें पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध को संतान के नज़रिए से देखने-दिखाने की कोशिश की गयी है. कविता में मृत्यु का वरण करने के पहले पिता द्वारा माँ से क्षमा-याचना करते हुए विदा लेने के लिए इज़ाज़त मांगना यदि सौहार्दपूर्ण दाम्पत्य का उत्कर्षबिंदु है, तो ‘मृत्यु की उंगली पकड़कर’ पिता का चला जाना एक गहरा त्रासद अनुभव, जिसमें कहीं न कहीं बचपन में पिता की उँगली पकड़कर चले संतान की मधुर स्मृति प्रतिध्वनित हो रही है.

इन दोनों प्रकार की स्मृतियों के तनाव से कविता में उस रचनात्मक तनाव की सृष्टि संभव हुई है जिसे ‘नई समीक्षा’ के अग्रणी पुरोधा एलेन टेट ने ‘काव्य में तनाव’ (टेंशन इन पोएट्री) शीर्षक अपने विख्यात विनिबंध में बहुविध विवेचित किया है.

(पाँच)

आँसुओं ने लिखी थी कथा

गीली है अभी

महक रहे हैं

फूलों से लिखी पंक्तियों के पराग

अध्याय अंतिम है

कुछ वाक्य बदलने थे

प्रूफ़ की ग़लतियाँ बेशुमार

पूर्ण विराम की प्रतीक्षा में है आख़िरी वाक्य.

(‘मृत्यु कविताएँ’, पृ.41)

इस कविता में मृत्यु के तदनंतर सम्पन्न की जानेवाली प्रक्रिया को लेखन की प्रक्रिया के माध्यम से परत दर परत उकेरते हुए कवि ने किसी स्वजन-परिजन की मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से होने वाले अश्रुपात से अपनी बात शुरू की है.

प्राय: श्रेष्ठ सृजन का बीज भाव करुणा को माना हाता है.महर्षि वाल्मीकि के सुप्रसिद्ध अनुष्टुप के मूल में भी करुणा ही है. विषम से विषम परिस्थिति में भी जिसका दिल नहीं पसीजता, वह चाहे जो हो जाए कवि नहीं हो सकता. शायद बेहतर इंसान भी नहीं.

‘आँसुओं ने लिखी थी कथा’ में जहाँ एक ओर कारुणिक भाव से किए गए सृजन की ओर संकेत है, वहीं दूसरी ओर किसी के निधन के बाद मृतक के सद्गुणों को याद करते हुए स्वजन-परिजन के रुदन को चित्रित किया गया है.

‘महक रहे हैं/फूलों से लिखी पंक्तियों के पराग’ में यदि एक ओर कोमल भाव-संपदा के साथ किए गए ऐसे सृजन की ओर इंगित किया गया है जिसमें पाठक के मन:मस्तिष्क को अपने प्रभाव में ले लेने की सक्षमता विद्यमान है, तो दूसरी ओर मृतक के ऐसे सद्गुणों की झलक दिखाई गयी है जिसे अपने अनोखे अंदाज़ में व्यक्त करते हुए महाकवि जायसी ‘फूल मरै पै मरै न बासू’. कहते हैं.

‘अध्याय अंतिम है’ काव्यपंक्ति जीवन एवं सृजन के अंतिम चरण का द्योतक है. कविता में आयी ‘कुछ वाक्य बदलने थे/ प्रूफ़ की ग़लतियाँ बेशुमार’ पंक्ति से गुज़रते हुए दुनिया छोड़कर जाने को तैयार मनुष्य और रचना को समाप्त-प्राय: मान लेने वाले सर्जक का अंतिम क्षण में जीवन एवं रचना में सुधार और अपनी भूल-ग़लती का शिद्दत के साथ एहसास का संकेत है. विडंबना यह है टॉलस्टॉय की ‘इवान इलिच की मौत’ कहानी के नायक की तरह मनुष्य अक्सर तब जीवंत होता है और उसे अपनी ख़ामियों का मर्मान्तक बोध तभी होता है जब उसका अंत समय समीप आ जाता है. कवि के शब्दों में जब ‘आख़िरी वाक्य’ ‘पूर्ण विराम की प्रतीक्षा में’ होता है.

याद आ सकते हैं हेगेल, जिनका कहना है कि जब जीवन बीत जाता है तब तत्त्वज्ञान का मर्म समझ में आता है, जैसे ज्ञान की देवी मिनर्वा का उलूक वाहन शाम के झुटपुटे में ही अपने डैने फड़फड़ाता है : “The owl of Minerva spreads its wings only with the falling of the dusk.”

(छह)

मृत्यु के बाद

अहम की राख बचती है

घृणा की जली टहनियाँ

प्रभुता के द्वीप ढह जाते हैं

बहा ले जाती हैं नदियाँ शत्रुता को

अनुपस्थिति को ढँक लेते हैं झरते पुष्प.

विदित है कि आदमी जब तक जीवित रहता है, वह सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, राग-द्वेष, अहंकार, दोस्ती-दुश्मनी आदि प्रवृत्तियों एवं संबंधों में बंधा होता है. गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान – ये सब जीव के धर्म हैं:

हरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥

कई बार मनुष्य इन प्रवृत्तियों एवं भावों से इतना अधिक ग्रसित हो जाता है कि उसे अपने मूल स्वभाव एवं स्वरूप का बोध तक नहीं रहता. जायसी ने ‘पद्मावत’ में लिखा है कि जबतक तन पर मिट्टी नहीं पड़ती तब तक मनुष्य के अंतर्मन की तृष्णा समाप्त नहीं होती. गीता कहती है कि ऐसा प्रकृति के साथ आत्मा के संबंध के कारण घटित होता है :

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्।

गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र ठीक उसी प्रकार है जैसे शैशवावस्था के बाद युवावस्था और अंतत: वृद्धावस्था:

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा |

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ||

चूँकि मृत्यु के बाद देह धर्म ही नहीं, बल्कि सांसारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए शव के दाह संस्कार के बाद बची राख के रूप में अरुण देव के कवि को जीवन-पर्यन्त आदमी के भीतर लहलहाती घृणा के साथ ही उसका अहंकार भी भस्मीभूत हो गया सा प्रतीत हो रहा है. कविता में ‘घृणा की जली टहनियाँ’ का प्रयोग सोद्देश्य और सार्थक है. जैसे टहनियों में नयी कोंपलें फूटती रहती हैं, नये पत्ते उगते रहते हैं, वैसे आदमी जब तक ज़िंदा रहता है वह अनेक कारणों से और कई बार अकारण भी अपने संपर्क में आने वाले लोगों से या तो प्रेम करता है या घृणा.

तुलसीदास ने लिखा है: ‘श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि।’ दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्रभुता पाकर सामन्य बने रहते हैं.सच तो यह है कि अधिकतर प्रभुता प्राप्त लोग अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने आगे किसी दूसरे को महत्त्व नहीं देते:

नहिं कोउ अस जन्मा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।।

प्रभुता प्राप्त मनुष्य अक्सर अपने अधिकार–क्षेत्र के संकुचित द्वीप का वासी होता है, जिसमें उसकी आज्ञा के बिना किसी अन्य का प्रवेश निषिद्ध होता है. जाहिर है कि इस वजह से उसके मित्र कम और शत्रु ज़्यादा होते हैं. मृत्यु के बाद दाह-संस्कार सम्पन्न होने पर राख को नदी में प्रवाहित करने की प्रथा का रचनात्मक इस्तेमाल करते हुए कवि अरुण देव ने मनुष्य के जीवन के अंत के साथ ही उसके तमाम अच्छे-बुरे संबंधों की समाप्ति को रेखांकित किया है.

प्रसंगवश रावण-वध के बाद महर्षि वाल्मीकि के राम दवारा विभीषण को कही बात याद आती है कि “व्यक्ति के मरने के साथ ही उसके प्रति हमारा बैर भी समाप्त हो जाता है. जिसके प्रति हमने बैर भाव रखा था, जब वह व्यक्ति ही मर गया, तो फिर उसके प्रति किसी भी तरह का बैर भाव या शत्रुता का भाव रखने का क्या प्रयोजन ? अब वह जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है.इसलिए उसकी यथायोग्य अंत्येष्टि करो” :

मरणान्तानि वैराणि निवॄत्तं न: प्रयोजनम् |

क्रीयतामस्य संस्कारो ममापेष्य यथा तव ||

विवेच्य कविता की अंतिम पंक्ति – ‘अनुपस्थिति को ढँक लेते हैं झरते पुष्प’- में व्यंजना यह है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद स्वजन-परिजन कालान्तर में उसकी सशरीर उपस्थिति के अभाव की पूर्ति यथासमय उसकी भूली-बिसरी यादों से करते हैं.

अंतिम बात यह कि हिन्दी में कविता की आलोचना के दौरान मूल पाठ की व्याख्या के बजाए प्राय: सैद्धांतिक चर्चा का रिवाज़ ज़्यादा है. ऐसी कोई चर्चा अगर कविता को समझने में सहायक बनती हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है. पर सैद्धांतिक बातें करते हुए ज़्यादातर आलोचक रचना की बनावट एवं बुनावट का विश्लेषण नहीं करते. कई बार तो मूल पाठ को नज़रअंदाज़ करके सिद्धांत कथन के नाम पर पिष्टपेषण होता है. इसके परिणामस्वरूप आलोचना के नाम पर अनेक सार्थक बातें तो हो जाती हैं,पर मूल विषय पर प्रकाश नहीं पड़ता.

हिन्दी में विजयदेव नारायण साही रचित ‘शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट’ जैसा विनिबंध और डॉ.रामविलास शर्मा की ‘निराला की साहित्य साधना’ या नंदकिशोर नवल की ‘मुक्तिबोध: ज्ञान और संवेदना’ जैसी पुस्तकें दुर्लभ हैं, जिनमें कविता की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समीक्षा के बीच संतुलन मिलता है. छुटभैये आलोचकों को अगर नज़रअंदाज़ भी कर दिया जाए,तो डॉ.रामविलास शर्मा सरीखे महान आलोचक की ‘नयी कविता और अस्तित्ववाद’ पुस्तक में मुक्तिबोध की कविता के साथ किए गए गैर-रचनात्मक सलूक से हिन्दी जगत भली-भाँति वाकिफ़ है.

‘मृत्यु कविताएँ’ पर भी अस्तित्ववादी दर्शन में मौजूद ‘मृत्यु-बोध’ की सैद्धांतिक ज़मीन पर खड़े होकर गहराई से विचार करते हुए रचना में अनुस्यूत गहन अर्थ की मीमांसा की जा सकती है,जो एक स्वतंत्र विनिबंध का विषय है.

………………………………………………………………………………………………………………….

(अरुण देव: ‘मृत्यु कविताएँ’,2025, राजकमल पेपरबैक्स, मूल्य,250 रूपये, कुल पृष्ठ 134)

==========================

प्रोफ़ेसर रवि रंजन

मुजफ्फरपुर.

प्रकाशित कृतियाँ : ‘नवगीत का विकास और राजेंद्र प्रसाद सिंह’, ‘प्रगतिवादी कविता में वस्तु और रूप’,.’सृजन और समीक्षा:विविध आयाम’, ‘भक्तिकाव्य का समाजशास्त्र पदमावत’, ‘अनमिल आखर’ , ‘आलोचना का आत्मसंघर्ष’ (सं) वाणी प्रकाशन,दिल्ली (2011), ‘साहित्य का समाजशास्त्र और सौंदर्यशास्त्र: व्यावहारिक परिदृश्य’ (2012), ‘वारसा डायरी’(2022), ‘लोकप्रिय हिन्दी कविता का समाजशास्त्र’

प्रतिनियुक्ति : 2005 से 2008 तक सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़, पेकिंग विश्वविद्यालय,बीजिंग एवं नवम्बर 2015 से सितम्बर 2018 तक वारसा विश्वविद्यालय,पोलैंड में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा विज़िटिंग प्रोफ़ेसर के रूप में प्रतिनियुक्त.

सम्प्रति: प्रोफ़ेसर एवं पूर्व-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मानविकी संकाय, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500 046

ई.मेल. : raviranjan@uohyd.ac.in मो.9000606742