वीरेंद्र प्रताप यादव के उपन्यास ‘नीला कॉर्नफ्लावर’ की समीक्षा लिखी है डॉ. अपर्णा दीक्षित ने। आधार प्रकाशन से प्रकाशित इस उपन्यास की समीक्षा आप भी पढ़ सकते हैं-

====================

साहित्यिक गलियारों में समाजशास्त्रियों की आवाजाही पाठक के तौर पर तो ठीक है, बतौर लेखक कोई ख़ास पसंद नहीं की जाती। ऐसे में एक मानवविज्ञानी का पहला उपन्यास साहित्य जगत में कितनी जगह बना पाएगा ये सोचने वाली बात होगी। इस विषय पर मेरी साहित्य और समाजविज्ञान दोनों ही इदारों से आने वाले विद्वतजनों से बातचीत रही है। कहना गलत न होगा, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। मसलन, ख़ालिस साहित्य से आने वाले लोग साहित्य में समाजवादियों के हस्तक्षेप को तार्किकता की अति के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है, साहित्य शोध की तरह नहीं लिखा जा सकता। जो कई मायनों में सही भी है। दूसरी तरफ समाजवादी साहित्य में समाज विज्ञानी निगाह को यथार्थ की कसौटी के तौर पर देखते हैं, और उनका मानना है निरी कल्पना, कथ्य को यथार्थ से दूर ठेल देती है। इन दो धाराओं के अतिवाद से मैं इत्तेफाक़ नहीं रखती। इनके बीच होती आवाजाही और घाल मेल को इन धाराओं के हर दिन ख़ूबसूरत व समृद्ध होते जाने की उम्मीद के तौर पर देखती हूं। गौरतलब है, इसी नुक़्ता-ए-नज़र (स्टैंडप्वाइंट) के साथ मैं इस किताब को इस समीक्षा में देख रही हूं।

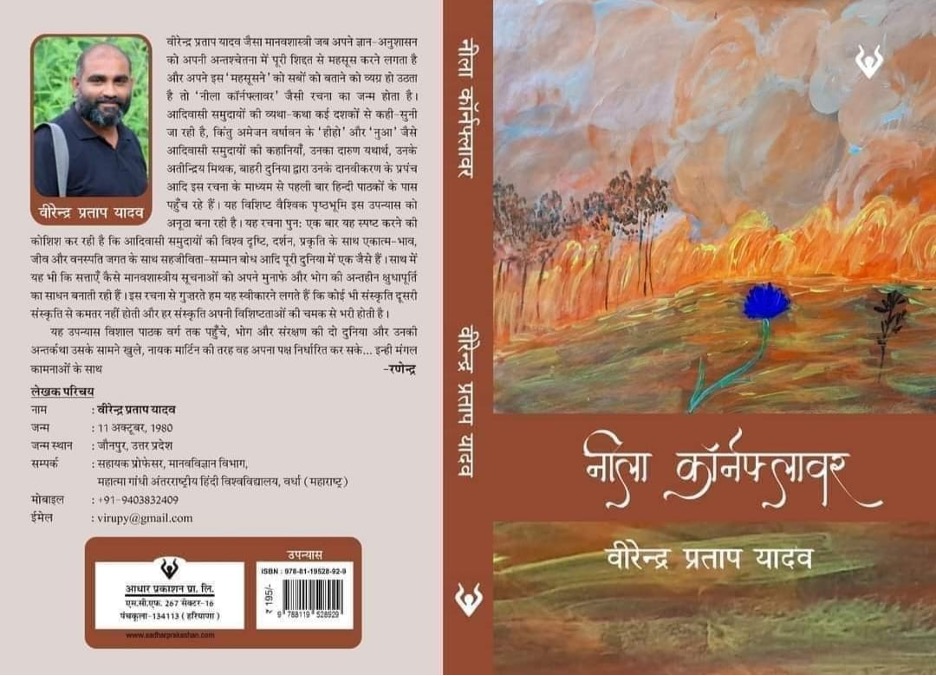

नीला कॉर्नफलावर, वीरेन्द्र प्रताप यादव का पहला उपन्यास है। इससे पहले वे कहानी-कविताएं लिखते रहे हैं। वीरेन्द्र एक मानवविज्ञानी हैं, वे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हैं। रोचक बात ये नहीं कि वे मानविज्ञान पढ़ाते हैं, मजेदार तो यह है कि वे मानविज्ञान जीते हैं। जंगलों में घूमना, दिन-रात वहीं गुज़ार देना, पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों के बारे में गहरी जानकारी, उनके प्रकृति से असीम लगाव की बानगी है। वीरेन्द्र पिछले 20 साल से जो जिंदगी सो, जी, पढ़, पढ़ा, पका, खा रहे हैं, यह उपन्यास उसकी सुंदर तस्वीर पेश करता है। यह उपन्यास उनके एक मानवविज्ञानी के बतौर अंर्तद्वंद की सच्ची कहानी है। यूं ही तो नहीं उन्होंने इस रचना को “कटे हुए अनगिनत पेड़ों, रोक दी गईं अनाम नदियों, निर्वसन कर दिए गए पहाड़ों को” समर्पित किया है।

कुल 112 पन्नों में दर्ज यह उपन्यास मार्टिन की कहानी है। मार्टिन की जिंदगी व कर्म क्षेत्र के बहाने लेखक आदिवासी समुदायों का दुखड़ा भर नहीं रोता, बल्कि पाठक को हाथ पकड़कर उनकी जिंदगी में शामिल करता है। करीब बीस एक पन्नों के बाद आप मार्टिन के दोस्त या ख़ुद मार्टिन बन जाते हैं। रचना कुल ग्यारह पाठों में विभाजित है और इतनी सुदंर बात है कि पाठ के नाम यूरोप और अमेज़न वर्षावन की तमाम नदियों के नाम पर दिए गए हैं। लेखक की बरसों की पढ़ाई-लिखाई और जंगल व आदिवासी समूह को करीब से देखने का ही नतीजा है कि उपन्यास सिर्फ अमेजन वर्षावन के ‘हीहो’ व ‘नुआ’ जनजाति की कहानी नहीं कहता बल्कि उनके जीवन व उनके ज्ञान से जुड़ी ज़रुरी बातों की जानकारी भी देता है। लेखक ने यहां पाठक की सहजता के लिए फुटनोट देने का जोख़िम उठाया है। वे आदिवासी जीवन से जुड़ी चीजों जैसे खान-पान, घर, पहनावा व अन्य का सीधे बिना कोई परिभाषा दिए जिक्र करते हैं और पन्ने के अंत में इसके लिए फुटनोट देते हैं। यह सामान्यतः समाजविज्ञान में लेखन का तरीका है। उपन्यास की दुनिया में यह नया प्रयोग है। और इससे कहन का बहाव नहीं कटता।

यह उपन्यास कई लिहाज़ से अनूठा है। मसलन, एक मानवविज्ञानी अपनी ही ज्ञान परंपरा में एक ज़रुरी दखल कर रहा पर साहित्य के रास्ते से। उसने ज्ञानार्जन के लिए साहित्य का रास्ता निश्चित तौर पर ज्ञान को ज्ञान की सत्ता से मुक्त कराने के लिए चुना होगा। यहां मुझे फ़्रेंच दार्शनिक मिशेल फूको का शक्ति का सिद्धांत याद आता है, जब वे कहते हैं- ज्ञान को सबसे अधिक ख़तरा आकादमिक संस्थानों में व्याप्त सत्ता संबंधों से है। जहां से ज्ञान सत्ता संबंधों का पुनुरुत्पादन करता है। इस तरह से भी यह एक ज़रूरी मानवविज्ञानी दस्तावेज उपन्यास की शैली के बहाने सर्व सुलभ बन पड़ा है और अपनी तरह से इन सत्ता संबंधों को मुंह चिढ़ा रहा है। जिसे एक पाठक बिना विषय की जानकारी के भी साहित्यिक रचना की तरह पूरे आंनद के साथ पढ़ता है। वह जान भी नहीं पाता कि कब वह एक कहानी के ज़रिए मानवविज्ञान की गूढ़ जानकारियों से रुबरू हो जाता है।

उपन्यास मार्टिन के गांव सोमेट्र, उसकी ख़ुशबू और उसके इर्द-गिर्द बुनी दंतकथाओं से शुरु होता है। गांववासियों की मान्यताओं और प्रकृति से उनके रिश्ते की कहानी कहता पहला हिस्सा मानव बनाम प्रकृति नहीं, मानव ही प्रकृति की पैरवी करता दिखता है। पहले ही अध्याय में वे लिखते है कि “महिलाएं पहाड़ पर स्थित ग्लेशियर, जिसे वहां के लोग मियारु कहते थे, पर उगने वाले मॉस का तेल अपने बालों में लगाती थीं। तेल की सुगंध पूरे गांव में फैली रहती थी। हर इंसान के अंदर उसके गांव की एक ख़ास महक और ध्वनि होती है।” इसी तरह मार्टिन की अपनी प्रेमिका से पहली मुलाक़ात भी नीले कॉर्नफ्लावर के मार्फत होती है। वह मार्टिन को अपने देश की एक चाय विशेष से अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहती है कि “तुम्हें जिस तरह नीले कार्नफ्लावर के फूलों से प्रेम है, वैसे ही मैं इस चाय से जुड़ी हूं।” शायद ज्यादा न होगा, अगर कहा जाए कि इस उपन्यास का नायक प्रकृति है। जिसके इर्द-गिर्द मार्टिन व अन्य पात्र अपना अस्तित्व खोजते हैं।

वीरेन्द्र अपने उपन्यास में मानवविज्ञान की गूढ़ परिभाषाओं को हल्की- फुल्की बातचीत और सवाल-जवाब के ज़रिए समझाते हैं। ये जगहें उपन्यास में इतनी रोचक बन पड़ी हैं कि यह समझना-समझाना कम और बतियाना ज्यादा लगता है। इस प्रयोग से वे साहित्य को मानवविज्ञान व मानविज्ञान को साहित्यिक बना देते हैं। उपन्यास लेखन में यह प्रयोग एक पाठक के तौर पर आपको गुदाता है। इस संदंर्भ में पृष्ठ सत्रह पर संस्कृति शब्द पर छिड़ी एक क्लास रुम बहस रोमांचित करती है। इसी तरह उपन्यास में जहां-जहां मार्टिन और उसके शिक्षक टिम के बीच बातचीत होती है, लेखक इस तरह के रोचक प्रसंग दोहराता है।

उपन्यास का काफी हिस्सा मार्टिन के अमेजन वर्षावन में हीहो व नुआ जनजाति के साथ बिताए जीवन का संस्मरण है। यह रचना का सबसे ज़रूरी हिस्सा भी कहा जा सकता है। गहरे मानविज्ञानी नज़रिए से लिखा गया यह हिस्सा मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत है। किताब के इसी हिस्से में लेखक मार्टिन के ज़रिए आदिवासी समुदाय की ज्ञान परंपरा को गहराई से टटोलता है और पाता है कि उसका कक्षा ज्ञान आदिवासी जनजीवन को समझने में सक्षम नहीं है। यहां लेखक ज्ञान परंपरा में स्टैंडप्वॉइट इपेस्टेमोलॉजी (दृष्टिकोण आधारित ज्ञानमिमांसा) की तरफदारी करता दिखता है। जिसका अर्थ है, जिसका जीवन है, उसी की नज़र से देखा जाए। उपन्यास इस बात की भी ताक़ीद करता है कि कहीं न कहीं आकादमिक संस्थान ऐसा करने में नाक़ामयाब रहे हैं। इस तरह यह रचना अस्तित्ववादी लेखन में अचीव्ड पोज़ीशन (समानुभूति के ज़रिए समझी गई पर पीड़ा) की संभावना की तरफ भी इशारा करती है। मसलन, क्या एक आदिवासी समुदाय का जीवन एक गैर आदिवासी बिना अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए लिख सकता है?

वीरेन्द्र उपन्यास के अंतिम हिस्से को पाठक के लिए एक तोहफे के बतौर पेश करते हैं। यह कहानी का सबसे दिलचस्प और प्रभाव डालने वाला अंश भी है। यहां ज्ञानार्जन, मानवता, अस्तित्व, प्रसिद्धी, क़ामयाबी, अपने व पराए के बीच आख़िर के कुल जमा बीस पन्नों में लेखक मार्टिन के बहाने ख़ुद के भीतर के मानविज्ञानी व मानव के बीच एक गंभीर लड़ाई लड़ता है। यक़ीन मानिए यह लड़ाई आपकों पहले ही पन्ने से अपना भागीदार बना लेती है। मानवीय वेदना, संवेदना, ग्लानि और ज्ञानार्जन के धरातल पर वीरेन्द्र बहुत तल्लीनता से जज़्ब हो जाते हैं और अंत तक आते-आते कई बड़े सवाल खड़े कर जाते हैं। यहां पर मुझे पोलिश कवि विस्लावा सिम्बोर्सका की कविता ‘खोज’ याद आती है, जब वे कहती है कि मेरा यकीन क़ामयाबी का रास्ता छोड़ने वालों में है। वीरेन्द्र की यह रचना अपने अंतिम पड़ाव पर कुछ इसी कविता साअसर छोड़ती लगती है। लेकिन छोड़ना इतना आसान भी तो नहीं और ये कितना मुश्किल है यह इस किताब को पढ़कर आप जान पाते हैं।

उपन्यास की भाषा एक मानविज्ञानी की भाषा है साहित्यकार की नहीं। यह इसकी ख़ासियत भी है और सीमा भी। एक जगह मार्टिन आकादमिया में अर्जित अपने ज्ञान की हंसी उड़ाते हुए कहता है कि “हीहो (आदिवासी समुदाय) के साथ वह जब-जब रहा, हर बार उसकी पीठ से, उसके पश्चिमी ज्ञान का बोझ मकाओ तोते की तरह उड़ रहा था और उसकी पीठ एकदम हल्की हो रही थी। आकाश माकाओं तोतों के रंग से नीला हो रहा था और उसकी पीठ पानी की तरह रंगहीन होती जा रही थी।” एक और जगह वे ‘नुआ’ समुदाय के बूढ़े से बड़ी ख़ूबसूरती से सोने के ख़तरे का जिक्र करवाते हैं। वे लिखते हैं “बूढ़े ने कहां, स्वर्ण दुनिया की सबसे ज्यादा शापित वस्तु है। इसे अपने पास रखने भर से व्यक्ति का नाश हो जाता है। यदि तुमने इसे छू लिया तो सारा शाप तुम पर आ जाएगा…अंत में वह (सोना हासिल करने वाला व्यक्ति) एकाकी हो जाता है और जिसके बाद वह पागल हो मर जाता है।”

इसके उलट उपन्यास में भाषा कई जगह सपाट हो जाती है। कुछ वाक्यों का अनायास ही दुहराव पाठक को परेशान करता है। कुछ स्थानों पर कथ्य में बिंबों का चुनाव सहज नहीं लगता। लेखक अपने मानवविज्ञानी व साहित्यिक लेखक में संघंर्ष करता जान पड़ता है। यह संघंर्ष कहन में ख़ासतौर पर उपन्यास के बीच के हिस्से में साफ दिखाई देता है। इन छोटी-मोटी दिक्कतों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है। न केवल हिंदी बल्कि अंतरराष्ट्रीय साहित्य जगत में यह अपने आप में अनूठे प्रयोग के साथ लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास अपने प्रयोगों, एक मानवविज्ञानी की ज्ञान को साहित्य विधा के तहत लोगों तक सर्वसुलभ बनाने की कोशिश के कारण पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह का प्रयोग पहली बार हिंदी भाषा में हुआ और आगे भी क्यों होना चाहिए यह समझने के लिए भी यह रचना पढ़ी जानी चाहिए। यह किताब मानवविज्ञान व साहित्य के बीच की बेहतरीन जुगलबंदी को देखने के लिए पढ़ी जानी चाहिए। मेरा आग्रह है कि साहित्यिक व समाजविज्ञानी/मानवविज्ञानी शुचिता की दृष्टि से इस उपन्यास को न पढ़े, चोट लगेगी। मेरा मानना है कि किसी भी तरह की शुद्धता नएपन व ख़ासतौर पर रचनात्मकता के लिए ख़तरा है। इस ख़तरे के प्रति अगर हम सजग है तो यह उपन्यास पढ़ने में मज़ा आएगा।

पुस्तकः नीला कॉर्नफलावार

लेखकः वीरेन्द्र प्रताप यादव

प्रकाशकः आधार प्रकाशन प्रा. लि., हरियाणा

मूल्यः 195/- रुपए

—

डॉ. अपर्णा दीक्षित हिंदी व अंग्रेजी भाषा में लिखती हैं। अंग्रेजी में ईपीडब्लू समेत कई जर्नल्स में लेख प्रकाशित। हिंदी में कई लेख व वाणी प्रकाशन से अनुवाद प्रकाशित। पीएचडी शोध कार्य को किताब के तौर पर लाने पर काम जारी है। यह शोध लखनऊ की चिकनकारीगरों के भावनात्मक श्रम पर केंद्रित है। हिंदी का पहला कहानी संग्रह पूरे होने की फिराक़ में है। कविता लिखती तो हैं पर छपवाने से डरती हैं।

सम्प्रतिः

नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया के सरोजिनी नायडू स्त्री अध्ययन केंद्र से संबद्ध

ख़त लिखें talk.dixit@gmail.com पर।