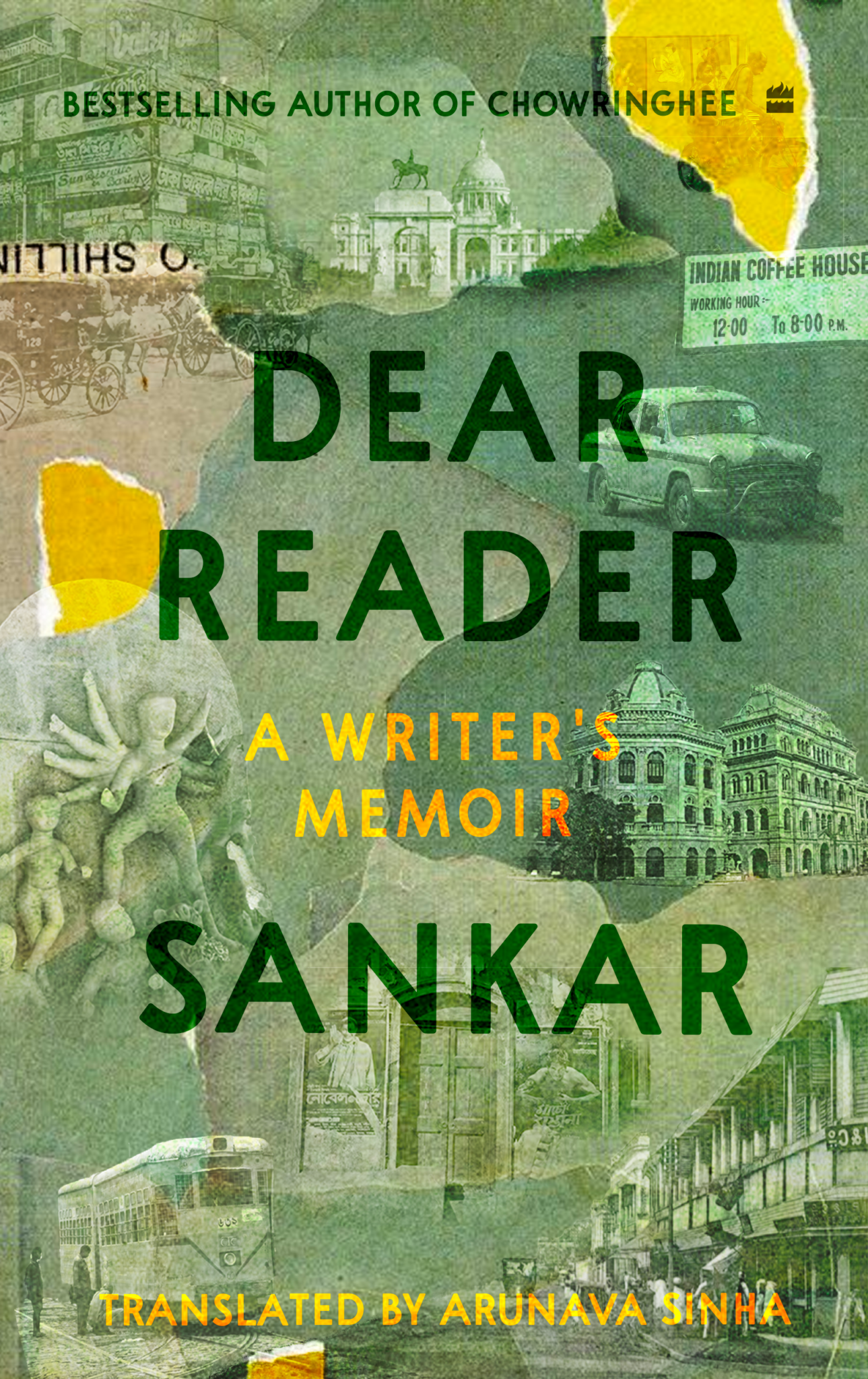

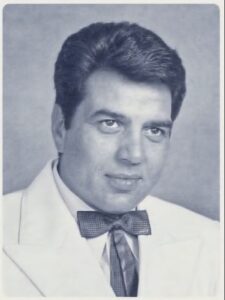

कल बांग्ला भाषा के बेहद लोकप्रिय लेखक शंकर का निधन हो गया। उनके उपन्यास ‘चौरंगी’ से हम सब अच्छे से परिचित हैं। उनकी आत्मकथा या संस्मरण की किताब का अंग्रेज़ी अनुवाद उपलब्ध है ‘डियर रीडर: ए राइटर्स मेमायर’। अनुवाद किया है प्रसिद्ध अनुवादक अरुणावा सिन्हा ने। सुबह स्क्रॉल पर यह अंश अंग्रेज़ी में पढ़ा तो अरुणावा सिन्हा जी से अनुमति माँगी और अब उसका हिंदी अनुवाद आपके लिये प्रस्तुत है- प्रभात रंजन

============================

मेरा जन्म 7 दिसंबर 1933 को हुआ था। मेरा गाँव था जेसोर ज़िले का बोनग्राम। तब तक देश का बँटवारा नहीं हुआ था। हम लोग एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की तरह किसी तरह गुज़र-बसर कर रहे थे। किशोरावस्था में एक दिन मैंने देखा कि बड़े लोग मेरे ही देश के टुकड़े कर रहे हैं। कुछ घंटों के लिए मेरा जन्मस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया— वहाँ पाकिस्तान का झंडा तक फहरा दिया गया। बाद में लोगों को रैडक्लिफ़ के नक्शे में एक बड़ी गलती मिली, और हम जो कुछ देर पहले पाकिस्तानी हो गए थे, फिर से भारतीय बना दिए गए।

जिस नए ज़िले में बोनग्राम को रखा गया, उसका नाम पड़ा 24 परगना। हम वहाँ क्यों टिक नहीं पाए, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन पूरे परिवार को हुगली नदी के पश्चिमी किनारे बसे हावड़ा आना पड़ा। मैंने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले ही दिन बाकी लड़कों ने मुझे घेर लिया और पूछा, “कहाँ से आया है?” मैंने कहा, “बोनग्राम।” बस इतना सुनना था कि शोर मच गया—“अरे, हमारे स्कूल में एक बांगाल आ गया! बांगाल!” ‘बांगाल’ यानी पूर्वी बंगाल (आज का बांग्लादेश) से आया हुआ आदमी। मैंने समझाने की कोशिश की कि मेरा गाँव तो बस 48 मील दूर है, लेकिन मेरी सुनता कौन? उनका तर्क बड़ा सीधा होता था— चूँकि तुम सियालदह स्टेशन पर सामान लेकर ट्रेन से उतरे हो, तो तुम बांगाल ही हुए!

उस छोटी-सी उम्र में ही मुझे अलग-थलग कर दिया गया। बंगला की मशहूर कहावत है- “बांगाल के हाई कोर्ट देखानो” यानी किसी बांगाल को हाई कोर्ट दिखाना। मेरे सहपाठी इसी का फायदा उठाते थे। कोई भी टूटी-फूटी, जर्जर इमारत दिखाकर कहते, “अरे देखो, वह रहा हाई कोर्ट!” और मुझे चिढ़ाने की कोशिश करते।

उनकी लगातार चुभती हुई बातों को सुनना बहुत तकलीफ़ देता था। मैंने मन ही मन ठान लिया था— अगर मैं सचमुच बांगाल हूँ, तो एक दिन मैं ही इन्हें असली हाई कोर्ट दिखाऊँगा।

स्कूल में मैथ में मेरा बुरा हाल रहता था, लेकिन फिर भी 1948 में मैं मैट्रिक की परीक्षा पास कर गया। मज़ाक में, इसका सारा श्रेय मैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को देता हूँ। भारत विभाजन के अगले साल जिन्होंने परीक्षा दी, उन्हें इतने अधिक ‘ग्रेस मार्क्स’ मिले कि बड़ी तादाद में छात्र पास हो सके। भगवान का शुक्र है कि मैं आज़ादी के बाद वाले उसी पहले साल का परीक्षार्थी था- यही वजह रही कि गणित के भूत से किसी तरह जान छूट गई। वरना पता नहीं क्या होता!

1947 में मेरे पिता का देहांत हो गया। आठ बच्चों वाले हमारे परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। हम किराए के मकान में रहते थे। बाबूजी की बीमा पॉलिसी से जो थोड़ा-बहुत पैसा मिला था, वह बंगाल के एक बैंक में जमा कर दिया गया—और कुछ ही समय बाद वह बैंक डूब गया। हालत बहुत खराब हो गई—जेब खाली, और इतने लोगों का पेट पालना। मैं तब भी किशोर ही था, लेकिन काम की तलाश में कलकत्ता की गलियों में भटकना पड़ा। किसी ने सलाह दी कि शॉर्टहैंड और टाइपिंग सीख लूँ, नौकरी मिलने में आसानी होगी। मैंने सीख भी लिया। लेकिन कोई मुझे रखता ही नहीं था- कहते, अभी अठारह साल के नहीं हुए हो। सड़क पर सामान बेचना हो या और तरह-तरह के छोटे-मोटे काम- पैसे कमाने के लिए क्या-क्या नहीं किया, अब तो गिनती भी याद नहीं। इसी दौरान मैंने सियालदह के पास स्थित सुरेंद्रनाथ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वहाँ के शिक्षक अपने छात्रों से बहुत स्नेह करते थे। मैं काम भी करता, पढ़ाई भी करता, और जब थोड़ा समय मिलता, तो उपन्यास और कहानियों की किताबें पढ़ता रहता।

मैं थोड़ा-बहुत लिखता भी था- जो मन में आता, वही। एक दिन कॉलेज की साहित्यिक गोष्ठी में मैंने अपनी लिखी एक व्यंग्यात्मक कहानी पढ़कर सुनाई।

पी.के. गुहा, जो उस समय कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, ने मुझे सुना- और मैं उनके प्रिय छात्रों में शामिल हो गया। जब उन्हें मेरे घर की हालत का पता चला, तो उन्होंने मेरी ट्यूशन फीस माफ़ करवा दी। पहली बार मुझे लगा कि लिखने जैसी ‘बेकार’ समझी जाने वाली चीज़ भी कभी-कभी काम आ सकती है। लेकिन फीस माफ़ हो जाने से घर के खर्च तो बंद नहीं हो गए थे। इसलिए आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।

मुझे बस एक ही बात समझ में आ रही थी- ज़्यादा कमाना है। लेकिन कैसे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी एक दोस्त के भाई मुझे मिस्टर नोएल बारवेल के पास ले गए, जो बैरिस्टर थे। उसी दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुझे उस अंग्रेज़ साहब के दफ़्तर में स्टेनोग्राफ़र-टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई- साथ ही एक स्कूल में अध्यापक का काम भी। मतलब दिन-रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मिस्टर बारवेल ही थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि इस पुराने संसार में भी नए ढंग से जीना कैसे सीखा जा सकता है।

आख़िर मिस्टर बारवेल ने मुझमें कौन-सी ख़ूबियाँ देखी थीं, यह तो वही जानते थे। लेकिन वे अक्सर कहा करते थे कि मैं जीनियस हूँ, ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे जाऊँगा, मेरे भीतर असाधारण प्रतिभा है। यह सुनकर मुझे हँसी आती थी। ज़रा सोचिए—एक तरफ़ ‘असाधारण’ कहलाना, और दूसरी तरफ़ दो वक़्त की रोटी का जुगाड़ न कर पाना! जब मिस्टर बारवेल हाई कोर्ट जाते थे, तो मैं उनके दफ़्तर की अलमारियों में भरी भारत और विदेशों की ढेरों किताबें पढ़ता रहता। घंटे कब बीत जाते, पता ही नहीं चलता था। मेरे मालिक का स्नेह और उनकी किताबें मुझे एक दूसरी दुनिया की ख़बरें देती थीं- एक ऐसी दुनिया, जो मेरी अपनी दुनिया से बिलकुल अलग थी।

फिर एक दिन मिस्टर बारवेल किसी मुक़दमे के सिलसिले में मद्रास गए और कभी लौटकर नहीं आए। वहीं उनका निधन हो गया। मैं एक बार फिर से अनाथ-सा हो गया, जैसे दोबारा पिता का साया सिर से उठ गया हो। मैं खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई हो। अब कौन मुझे वैसा स्नेह देगा? कौन मुझे जीवन का दर्शन उसी तरह समझाएगा जैसे उन्होंने समझाया था?

गुज़ारे के लिए मुझे दूसरी नौकरी तो मिल गई, लेकिन भीतर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या मैं उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके प्रति मैं इतना ऋणी था? उनके जीते-जी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया- अब जब वे नहीं रहे, तो मन हुआ कि सम्मान के तौर पर कुछ करूँ। पर क्या? मैंने एक दोस्त से कहा, “मेरा बहुत मन है कि मिस्टर बारवेल की एक मूर्ति लगवाऊँ।” वह हँस पड़ा। “मूर्ति के लिए कितने पैसे जमा किए हैं?” उस वक़्त मेरी कुल जमा-पूँजी थी—सिर्फ़ 57 रुपये। यह सुनकर वह ज़ोर से हँसने लगा। बोला, “मूर्ति तो दूर, इतने में उसकी परछाईं भी नहीं बनेगी! कम से कम एक लाख रुपये तो चाहिए।” फिर मैंने सोचा, चलो तैल-चित्र बनवा लिया जाए। लेकिन पता चला कि उसमें भी बहुत ख़र्चा आएगा।

क्या सचमुच मैं कुछ भी नहीं कर सकता था?

एक दिन मैं सड़क किनारे की चाय की दुकान पर बैठा था। बातचीत के दौरान मैंने एक जान-पहचान वाले से पूछा, “इस शहर में किसी के प्रति सम्मान जताने का सबसे कम खर्च वाला तरीका क्या हो सकता है?”

वह कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, “एक काम हो सकता है। कलकत्ता में बहुत-सी सड़कों के नाम मशहूर लोगों के नाम पर रखे गए हैं। मेरा ख्याल है, इसमें कोई ख़र्च नहीं आता। तुम चाहो तो मिस्टर बारवेल के नाम पर किसी सड़क का नाम रखवाने की कोशिश कर सकते हो।”

मैं हैरान रह गया। मुझे तो हमेशा लगता था कि जिन लोगों के नाम पर ये सड़कें हैं, उनके घरवालों को हर महीने मोटा किराया देना पड़ता होगा। यह सुनते ही मेरे भीतर जैसे नई ऊर्जा भर गई। मैं तत्काल इस अनुरोध के साथ एक पार्षद के घर जा पहुँचा।

लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं दे रही थी। जैसे ही मैंने मिस्टर बारवेल का नाम लिया, वे भड़क उठे। मुझे खूब डाँटते हुए बोले, “आज़ादी मिले इतने साल हो गए, और तुम चाहते हो कि एक अंग्रेज़ के नाम पर सड़क रखी जाए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए! अभी तक तुम्हारी गुलाम मानसिकता नहीं गई?”

मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। मैं हक्का-बक्का उन्हें देखता रह गया।

उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, “ऐसा क्या खास था उस अंग्रेज़ में?”

मैंने धीमे से कहा, “सर, उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण लड़के से कहा था कि मैं असाधारण प्रतिभाशाली हूँ और ज़िंदगी में बहुत आगे जाऊँगा। मेरे लिए तो वे भगवान के बाद दूसरे स्थान पर थे।”

पता नहीं पार्षद ने इस बात का क्या अर्थ निकाला, लेकिन उसने लगभग मुझे अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया।

सड़क पर निकलकर मैंने खुद से पूछा- क्या सचमुच मैं मिस्टर बारवेल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? क्या उनकी सारी यादें यूँ ही धीरे-धीरे धुँधली हो जाएँगी? मैं उन्हें कैसे संभालकर रखूँ? तभी अचानक एक ख्याल आया- क्यों न मैं उनके बारे में लिखूँ? वही मेरी श्रद्धांजलि होगी। जैसे ही यह विचार आया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। शब्द जैसे अपने-आप बहने लगे, और काम तेज़ी से आगे बढ़ने लगा।

एक दिन मेरी मुलाक़ात पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष से कराई गई। बातचीत के दौरान मैंने संकोच से उन्हें अपने लेखन-प्रयास के बारे में बताया। वे बड़े उत्साह से बोले कि मुझे जो कुछ अब तक लिखा है, उसे लेकर ‘देश’ पत्रिका के संपादक सागरमय घोष से मिलना चाहिए। उस समय आनंदबाज़ार पत्रिका का दफ़्तर चितपुर में था। बड़े डर और घबराहट के साथ मैं वहाँ पहुँचा और अपनी पांडुलिपि सौंप दी- जो उस समय लगभग आधी ही हुई थी। सागर बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, “लिखा हुआ छोड़ जाइए, लेकिन दो-तीन महीने तक फोन करके इसका हाल पूछने की ज़हमत मत कीजिए।” मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और नज़रें झुकाए वहाँ से बाहर निकल आया।

तीन महीने बीत गए तो मैंने सोचा, अब हाल-चाल पूछ लेना चाहिए। जैसे ही मैं ‘देश’ के दफ़्तर पहुँचा, वहाँ मौजूद लोग एक साथ बोल उठे, “अरे, लापता आदमी आ गये! जाइए, सागर दा से मिलिए, वे कई दिनों से आपको ढूँढ़ रहे हैं।”

मुझे ढूँढ़ रहे थे? मैं हैरान था। घबराते हुए उनके केबिन में गया। सागर दा ने मुझे देखते ही उलाहना दिया, “अजीब आदमी हो तुम! पांडुलिपि दे गए, लेकिन अपना पता तक नहीं लिखा। मैं तुम्हें ढूँढता तो कैसे?” फिर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, “खैर, जो लिखा है, मुझे पसंद आया। इसे हम छापेंगे। जल्दी से पूरा कर दो।”

मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने हिम्मत करके कहा, “सागर दा, पांडुलिपि मुझे लौटा देंगे? ज़रा-सा सुधार करना है।”

वे तुरंत बोले, “कभी नहीं! इसे मैं अपनी नज़र से दूर नहीं जाने दूँगा। तुम बस इसे पूरा करो, फिर देखा जाएगा।” मैंने वैसा ही किया। 1954 में वह रचना ‘देश’ पत्रिका में धारावाहिक रूप से “काटो अजानारे” के नाम से प्रकाशित होने लगी। उसी साल से मैंने लिखकर कमाना भी शुरू कर दिया।

इसके बाद मैंने लगभग सभी प्रमुख बांग्ला दैनिकों- बसुमती, जुगांतर और आनन्दबाजार पत्रिका के लिए नियमित लिखना शुरू कर दिया। साहित्य से होने वाली आमदनी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। एक दिन जुगान्तर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी पसंद के किसी मशहूर व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर आऊँ। लेकिन भला कौन-सा नामी आदमी मुझे इंटरव्यू देता? मुझे तो कोई जानता तक नहीं था; लोग मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं देते। एक सुबह मैंने देखा कि बड़ाबाज़ार में कई सांड बड़े मज़े से इधर-उधर घूम रहे हैं। मैंने सोचा- क्यों न इनका ही इंटरव्यू ले लिया जाए? आखिर इनके बारे में किसी को क्या पता है!

अगले दिन मैं सुबह-सुबह हैरिसन रोड पहुँच गया। सांडों के झुंड में से एक को चुनकर मैं पूरे दिन उसके पीछे-पीछे घूमता रहा और फटाफट नोट्स बनाता गया। बड़ा ही शरीफ़ जानवर था- सड़क के किनारे-किनारे चलता, सिग्नल लाल होने तक कभी सड़क पार नहीं करता, और रोज़ एक ही दुकान पर जाकर खाना खाना। मैंने उस लेख का शीर्षक रखा—“बुल कल्चर”। वह ‘जुगांतर’ में छपा। पत्रिका में उस समय उस विभाग के प्रभारी परिमल गोस्वामी थे। वे बहुत खुश हुए। बोले, “यह आइडिया तुम्हें सूझा कैसे?” मैंने हँसते हुए कहा, “शहर के बड़े-बड़े लोग तो मुझे वक्त देने को तैयार नहीं, इसलिए…”

और इस तरह ज़िंदगी अपनी सारी अनिश्चितताओं के साथ चलती रही। मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि मैं लेखक बनूँगा या कुछ वैसा ही करूँगा। ऐसी उड़ानें भरने की फुर्सत ही कहाँ थी? मुश्किल से इतना कर पाता था कि किसी तरह गुज़र-बसर हो सके।

मैंने लिखना बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था, लेकिन मुश्किल से एक-दो लोगों ने ही हौसला बढ़ाया। वे कहते थे, “यह एक नया लेखक है, इसे मौका मिलना चाहिए।”

असल में हालात इसके बिल्कुल उलटे थे। जिनके हाथ में साहित्य की सत्ता थी, उनके दबाव और उपेक्षा ने मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं हमेशा से हद से ज़्यादा ज़िद्दी रहा हूँ- निम्न मध्यमवर्ग की थोड़ी-सी बेबाक, बेपरवाह ढिठाई शायद मेरे हिस्से कुछ ज़्यादा ही आई थी। समझौते करने पड़े, लेकिन मैंने कभी दासता का वादा नहीं किया। बंगाली साहित्य की सत्ता(शेयर बाज़ार) पर काबिज़ चापलूसों ने ऐलान कर दिया था कि मुझसे कुछ नहीं होगा- लेखक तो बिल्कुल नहीं बन सकता। कहते मैं “वन-बुक ऑथर” हूँ; मेरी किताब बस एक संयोग थी, दूसरी कभी नहीं आएगी। (मेरी किताबों की कहीं समीक्षा तक नहीं छपती थी।)

यह सब सुनकर दिल टूट जाता था, लेकिन मैंने कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया। न मेरे पास टकराव का समय था, न मन। एक बार तो हालत यह हो गई कि किराए के घर की बिजली काट दी गई, क्योंकि मैं समय पर बिल नहीं चुका पाया था। ‘देश’ में धारावाहिक छपी अपनी कहानी के लिए मुझे कुल 400 रुपये मिले थे। मन था कि उन पैसों से माँ के लिए एक बनारसी साड़ी खरीदूँ। लेकिन जब मैंने माँ से कहा, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। बोलीं, “साड़ी की ज़रूरत नहीं है। पहले बिजली जुड़वा लो, अँधेरा बहुत बुरा होता है।” मैंने उनकी बात मान ली।

दिल में एक बड़ी कसक थी—“वन-बुक ऑथर” कहलाने की कसक। माँ मुझे समझातीं, “उदास मत हो। अगर तुम्हारा लिखा सच में काबिल है, तो एक ही किताब काफी होती है। वाल्मीकि ने कितनी रचनाएँ की थीं? या कृत्तिवास ने? फिर भी सदियों बाद भी लोग उनके नाम जानते हैं।” उनकी बातें मुझे ढाढ़स तो देती थीं, लेकिन भीतर की टीस कम नहीं होती थी। मैं अक्सर पास के काली मंदिर चला जाता और माँ काली से प्रार्थना करता, “माँ, और चाहे जो करना, लेकिन मुझे वन बुक ऑथर मत बनाना।”

इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन धर्मतला में के.सी. दास की मशहूर मिठाई की दुकान के सामने मैं मूसलाधार बारिश से बचने के लिए खड़ा था। पास ही एक दुकान पर पुरानी किताबें मिल रही थीं। एक रुपये जमा करो, अपनी पसंद की कोई भी किताब ले जाओ, और लौटाने पर 75 पैसे वापस मिल जाते थे। मैंने भी पढ़ने के लिए एक किताब उठा ली।

जब उसे खोला, तो पहले ही पन्ने पर एक अंग्रेज़ी कविता लिखी थी। उसमें कहा गया था कि हम सब एक सर्द दिन में किसी आलीशान होटल में बैठे हैं। कोई नाश्ते के बाद चला जाएगा, कोई दोपहर के भोजन तक रुकेगा, और कोई रात के खाने तक। इसलिए दुखी मत हो- आख़िरकार सबको जाना है। बस फर्क इतना है कि जितनी देर ठहरोगे, बिल उतना ही ज़्यादा आएगा।

बारिश अब कुछ थम चुकी थी और सामने ग्रैंड होटल साफ़ दिखाई दे रहा था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया- मैं किसी होटल पर क्यों न लिखूँ? मिस्टर बारवेल अक्सर एक होटल में ठहरते थे और मैं उनके साथ कई बार वहाँ जा चुका था। मुझे होटलों में घटने वाली बहुत-सी बातों का पता था- तो फिर उन्हीं पर क्यों न लिखूँ?

मैं फिर सागर बाबू के पास गया और अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने उत्साह से कहा, “लिखो, ज़रूर लिखो।”

बस, मुझे और क्या चाहिए था- मैं लिखने में जुट गया। कुछ वर्षों बाद मेरा उपन्यास चौरंगी ‘देश’ में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने लगा।

इस बार भी मैं बहुतों के रोष का पात्र बना। कुछ लोगों ने कहा कि जब मुझे “रेस्तराँ” शब्द का सही उच्चारण तक नहीं आता, तो मुझे होटल पर लिखने का कोई अधिकार नहीं है; मुझे तुरंत अपना साप्ताहिक धारावाहिक प्रकाशन बंद कर देना चाहिए। उस समय की एक प्रसिद्ध लेखिका ने सागर दा को पत्र लिखकर नाराज़गी जताई- जिस व्यक्ति को “बेड-एंड-ब्रेकफास्ट” और “ब्रेड-एंड-ब्रेकफास्ट” का अंतर तक नहीं मालूम, वह भला होटल पर उपन्यास लिखने का साहस कैसे कर सकता है? हालाँकि वह गलती मेरी नहीं, छपाई की भूल थी, पर उसका खामियाज़ा मुझे ही भुगतना पड़ा। फिर भी सागर दा ने कहा, “लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम लिखते रहो।”

इस तरह काम तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच मेरी मुलाकात अमिय चक्रवर्ती से हुई, जिन्हें मिस्टर बारवेल बहुत स्नेह करते थे। उस समय वे राज्य सरकार में आबकारी विभाग के कलेक्टर थे। वे मुझे अपने दफ़्तर ले गए। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें चौरंगी के बारे में बताया और यह भी कहा कि मुझे कलकत्ता के बार और होटलों को स्वयं देखने का कभी अवसर नहीं मिला। यह सुनकर उन्होंने एक निरीक्षक को बुलवाया और उससे कहा कि चुपचाप यह व्यवस्था कर दी जाए कि मैं शहर के किसी भी होटल या बार में जितना समय चाहूँ, बिता सकूँ।

मेरे सामने मानो एक नई दुनिया खुल गई। आधी रात तक मैं अलग-अलग बारों में बैठता, लोगों को देखता और नोट्स बनाता रहता। भोर के पहले-पहले जब घर लौटता, तो लिखने बैठ जाता। कलकत्ता की नाइट लाइफ़ सचमुच रंगीन था। मैंने कई बार-गर्ल्स को देखा। दलाल और उनके ग्राहक आपस में सांकेतिक भाषा में सौदे तय करते थे। नियम यह था कि यदि किसी लड़की को बार से साथ ले जाना हो, तो पहले उसे डिनर कराया जाता। सीधी-सी बात थी- पुरुषों को कुछ पैसा ख़र्च करना ही पड़ता था; यदि वे लड़कियों को तुरंत लेकर गायब हो जाते, तो होटल और बार को कोई लाभ न मिलता। इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं।

मैंने बहुत कुछ देखा—ऐसा बहुत कुछ, जिसके बिना शायद मैं चौरंगी कभी लिख ही नहीं पाता। अब जब इस पुस्तक का दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो कई विदेशी पाठक मुझसे कहते हैं कि इसे पढ़कर उनके मन में स्वयं कलकत्ता देखने की इच्छा जाग उठती है। तब मुझे उन दिनों की याद आ जाती है।

खैर, जीवन ने मुझे बहुत कुछ दिया है- सबसे बढ़कर लोगों का प्रेम, चाहे वे परिचित हों या अजनबी। जीवन की धाराओं ने वह सारी पीड़ा और मैल बहा दिया, जो कभी मन में जमा हो गया था। कई लोग कहते हैं कि मैं एक “कॉरपोरेट कहानीकार” हूँ। यह सुनकर मुझे हँसी आती है। मैं वही क्लर्क हूँ, जो बीस वर्ष की उम्र में था- मुझमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तब मैं धोती पहनता था, अब शर्ट-पैंट पहनता हूँ- यही अंतर आया है। लेखक शंकर और कॉरपोरेट शंकर में कोई भेद नहीं है। मनुष्य तो केवल एक ही हो सकता है। मैं न तो कॉरपोरेट हूँ, न ही केवल लेखक। समरसेट मॉम कहा करते थे कि आप या तो पूर्णकालिक लेखक होते हैं या फिर लेखक नहीं होते। मैं भी इस बात को मानता हूँ। परंतु बंगला में लिखकर जीविका चलाना संभव नहीं था, इसलिए मैं केवल लेखक नहीं बन सका। जब दफ़्तर के काम से थक जाता हूँ, तो घर लौटकर लेखक के जीवन में प्रवेश करता हूँ; और जब लेखन से थक जाता हूँ, तो फिर अपनी नौकरी पर लौट जाता हूँ। यही क्रम चलता रहा है। लेकिन अन्य पेशों और लेखन में एक मूलभूत अंतर है। किसी संस्था में मैनेजर का काम होता है- उचित लोगों को उचित काम सौंपना और उनसे काम कराना। पर लेखक के रूप में किसी से अपना काम करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ हर चीज़ आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, और अपना काम किसी और से कराना तो साहित्यिक चोरी ही कहलाएगा।

मेरे लिए पाठक सर्वोपरि है- पाठक ही मेरे जीवन का स्वामी है। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला और इस पर विवाद करूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपने को लेखक नहीं मानता, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी मुझे मिला, वह मेरे लिए अप्रत्याशित उपलब्धि ही है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कलाकार नंदलाल बोस के जन्मदिन पर कहा था, “नंदलाल को बाज़ार ने भले ही ठगा हो, पर उन्होंने स्वयं को कभी नहीं ठगा।” मेरे साथ भी यही बात है। संभव है कि बाज़ार ने मुझे ठगा हो, पर मैंने कभी स्वयं को धोखा नहीं दिया। और न ही मैंने अपने ऊपर अत्याचार किया।

इस लंबी यात्रा के दौरान मेरे मन में एक विचार बार-बार आया है- हर व्यक्ति के भीतर एक बुझा हुआ दीपक होता है, जो प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा में रहता है। उसे जलाना ही साहित्य का कार्य है। लेखक जितना बड़ा होता है, उतने ही अधिक दीप वह जला सकता है और पाठकों के भीतर के अँधेरे को दूर कर सकता है। मैं नहीं जानता कि मैं कितने दीप जला सका हूँ, पर जीवन भर मेरा प्रयास यही रहा है- और शेष जीवन में भी मैं यही करता रहना चाहता हूँ।

=================

किताब का लिंक: https://amzn.in/d/0dCXWAiL