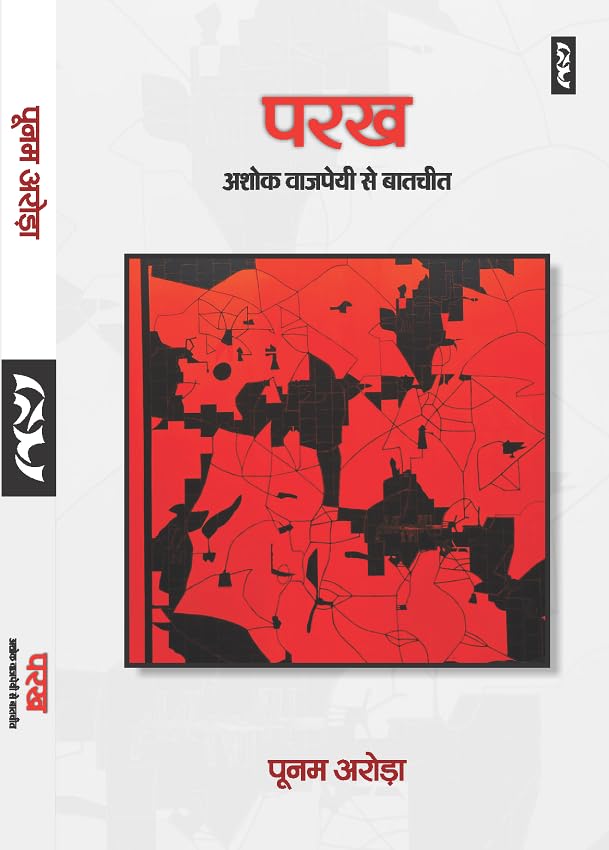

हाल में ही अशोक वाजपेयी जी के साथ बातचीत की एक किताब आई है- परख। यह युवा कवयित्री, कथाकार पूनम अरोड़ा के साथ उनके संवाद की पुस्तक है। आइये पढ़ते हैं उसी बातचीत का एक अंश। पुस्तक का प्रकाशन सेतु प्रकाशन ने किया है- मॉडरेटर

==========================

पूनम अरोड़ा: अस्सी के दशक में हिन्दी साहित्य-संसार में, आपका कई महत्त्वपूर्ण कवियों के साथ प्रवेश हुआ। उस प्रगतिशील, बौद्धिक और संवेदनशील समय की संश्लिष्ट समग्रता में आपकी काव्य-चेतना पर मुक्तिबोध और शमशेर के वर्चस्व के संकेतों के स्पन्दनों को महसूस किया जा सकता है। क्या आपको उनकी विचारधारा की अभिव्यक्तियों के प्रशंसक के तौर पर देखा जा सकता है ?

अशोक वाजपेयी :

पहली बात तो यह है कि मुक्तिबोध कविता में एक असम्भव प्रतिमान थे : उन जैसा आत्माभियोगी, अभिव्यक्ति के ख़तरे उठाने वाला, भयानक सचाई और बीहड़ स्थापत्य का कोई कवि हिन्दी में आज तक दूसरा नहीं हुआ। उनका मेरी कविता पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। प्रभाव तो उन कवियों पर भी प्रायः नहीं है जो कि उनका नाम कुछ वैधता अर्जित करने के लिए लेते रहे। दूसरी बात, मुझ पर प्रभाव अज्ञेय, शमशेर और रघुवीर सहाय की आरम्भिक निजी कविताओं का पड़ा। मेरी समझ यह है कि जब आप किसी कवि से प्रभावित होते हैं। तो ज़रूरी तौर पर यह उसकी विचारधारा का समर्थन या प्रशंसा नहीं होती। वैसे उस दौर में तथाकथित विचारधारा का क्षेत्र अधिक खुला हुआ था और जो युवा कवि उससे प्रेरित भी थे वे कविता में अधिक खुला, वेध्य वितान रच रहे थे। विचारधारा के अतिचार का दूसरा युग अभी शुरू नहीं हुआ था।

****

पूनम अरोड़ा: तकनीक ने हम सभी को सुविधाएँ दी हैं। लिखने के लिए कंप्यूटर/लैपटॉप/मोबाइल फ़ोन और पत्र-व्यवहार इत्यादि के लिए मेल का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है इन साधनों ने लेखकों का जीवन सरल करने के साथ पर्यावरण को भी थोड़ा सुरक्षित किया है। लेकिन मैं आपके टाइपराइटर की कहानी जानना चाहती हूँ। अपने एक इण्टरव्यू में आपने कहा था कि आप लिखने के लिए टाइपराइटर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह नुक़्तों की सुविधा देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको टाइपराइटर एक ‘सुविधा क्षेत्र’ के साथ-साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए ‘भावनात्मक कमरा’ भी देता है। हो सकता है मैं अपनी बात में ठीक उस स्थान पर नहीं पहुँच पा रही। इसलिए आपसे ही आपके ‘टाइपराइटर’ की कहानी सुनना चाहती हूँ। मसलन, यह कितना पुराना है, किसी ने यह उपहार रूप में दिया या आपने खरीदा था और सबसे महत्त्वपूर्ण बात कि इससे उत्पन्न होने वाला स्वर या ध्वनि आपको कैसी लगती है? ध्वनि और स्वर के विषय में जानने के लिए मैं इसलिए उत्सुक हूँ क्योंकि कुछ खास तरह की आवाजों को सुन कर हमारे भीतर कुछ अद्वितीय या सघन घटना घट जाने के आसार सम्भव होते हैं।

अशोक वाजपेयी:

तकनीक के मामले में मैं ख़ासा पिछड़ा लेखक हूँ : टाइपराइटर से आगे नहीं जा सका। मैंने टाइप करना सागर में ही अपने गैरव्यावसायिक उद्यम से सीख लिया था : अपने लिखने को टाइप्ड देख पाना अच्छा लगता था। शायद वह लिखे गये को थोड़ी दूरी से देखने का अवसर भी देता था। इस समय जो टाइपराइटर मेरे पास है वह रेमिंगटन का पुराना छोटा टाइपराइटर है जो मुझे इन्दौर में एक मित्र ने अपने बैंक के कबाड़ से उठा कर मुफ़्त ही दे दिया था। मुझे टाइप करने की ध्वनि अच्छी लगती है-उसका खटर-पटर भी एक तरह का संगीत है। कंप्यूटर में सब कुछ बहुत हलके से करना होता है और बेआवाज हो होता है। उसे सेव करने की सावधानी भी बरतनी होती है। मुझे यह सब नहीं सुहाता। मुझे खट-पट आवाज़ आश्वस्त करती है : सही है कि वह एक तरह का भावनात्मक कमरा भी बन जाता है। कई बार लगता है कि टाइपराइटर की वजह से मैं इतना विपुल लिख पाया। कोई उसे अत्याचार भी कह सकता है भाषा और पाठकों के ऊपर, तो उसमें इस टाइपराइटर की साझेदारी है।

****

पूनम अरोड़ा: साहित्य में मठ-परम्परा का होना किसी लेखक की रचनाशीलता पर क्या प्रभाव डालता है?

अशोक वाजपेयी:

साहित्य में किसी मठ-परम्परा के होने का मुझे पता नहीं। यह कुछ बरस पहले उछाला गया जुमला भर था। अलबत्ता, वैचारिक और विचारधारात्मक क़िस्म के कई शिविर हैं। ऐसा शिविरबद्धता किसी भी लेखक के लिए हमेशा हानिकार या अवांछनीय नहीं होती। पर उसे ऐसी शिविरबद्धता के रहते अपनी आवाज़, अपनी सचाई, अपनी दृष्टि को बनाने-बचाने के ज़रूरी निजी संघर्ष से विरत नहीं होना चाहिए। कवि की वफ़ादारी प्रथमतः और अन्ततः कविता-भाषा-कल्पना-सचाई के प्रति होती है और अगर कोई शिविर इनके आड़े आए तो लेखक को उससे जल्दी मुक्ति पाकर अपनी स्वतन्त्रता पर इसरार करना चाहिए।

****

पूनम अरोड़ा: जिस तरह से साहित्य में मठों का होना विवादास्पद है उसी तरह से सरकारी और गैरसरकारी अकादमियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित ‘पोएट्री फेस्टिवल्स’ भी कवियों के चयन के लिए अक्सर विवादित हो जाते हैं। आपकी दृष्टि में ऐसे कार्यक्रमों के लिए कवियों को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया की क्या कसौटियाँ होनी चाहिए ?

अशोक वाजपेयी:

संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किये गये चयन विवाद से बच नहीं सकते। हर आयोजन की कुछ वित्तीय और भौतिक सीमाएँ होती हैं जो चयन को प्रभावित करती हैं। फिर कई बार इस समय के चालू विमर्श जैसे स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श, सवर्ण मानसिकता आदि भी दबाव के रूप में काम करते हैं। ज्यादातर संस्थाओं के कर्ता-धर्ता किसी तरह की विशेषज्ञता से शून्य या क्षीण होते हैं। खासकर इन दिनों सरकारी संस्थाएँ तो लगभग निरपवाद रूप से कायर, सत्ता-भक्त और पालतू हो गयी हैं। फिर हिन्दी में एक लेखक-समूह ऐसा है जो एक गैंग की तरह सक्रिय रहता है और लगभग हर चीज़ को लेकर विवाद या वितण्डा खड़ा करता रहता है। संस्थाओं द्वारा अपने चयन के आधार के बारे में विचित्र गोपनीयता बरती जाती है। ऐसे आयोजनों का महत्त्व बहुत कम है और उनसे किसी को कीर्ति या अपकीर्ति नहीं मिलती। हमारे यहाँ जैसा माहौल है उसमें संस्थाओं को अपने चयन का आधार और चयनकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। पर यह दुराशा भर है।

****

पूनम अरोड़ा: इन दिनों सोशल मीडिया पर आपकी लिखी एक कविता-‘वह कैसे कहेगी- हाँ! हाँ कहेंगे/उसके अनुरक्त नेत्र पर चर्चा देखने को मिली जिस पर गहरी आपत्ति जतायी जा रही है। आपत्ति में कवि के लिए ‘सेक्सिस्ट मिसोजेनिस्ट’ शब्द का प्रयोग करते हुए ‘स्त्री-सहमति’ की अवहेलना पर प्रश्न उठाया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे ?

अशोक वाजपेयी:

मैंने संस्कृत और तमिल श्रृंगार कविता-परम्पराओं से प्रेरित होकर एक समय कई कविताएँ लिखी थीं : यह कविता उन्हीं में से एक है। मुझे थोड़ा दुःखद अचरज हुआ कि उसकी ऐसी दुर्व्याख्या सम्भव है। मैं सेक्सिस्ट मिसोजेनिस्ट कभी नहीं रहा, न अपने अवचेतन में ऐसी किसी दबी-छुपी वृत्ति के होने का कभी पता रहा है। ऐसी बहुत सारी कविताएँ हैं जिनमें आवाज़ स्त्री की है। लेकिन हर कविता में सब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि यह मेरे काव्य-कौशल के किसी अभाव का संकेत हो।

****

पूनम अरोड़ा: सही मायनों में एक मीडिऑकर लेखक की पहचान क्या होती है, और वह साहित्यिक परिदृश्य में औसत दर्जे के लेखन को सामान्य मान्यता दिलाने में किस तरह अपनी भूमिका निभाता है ?

अशोक वाजपेयी:

यह पहचान कई तरह से की जा सकती है। मीडिऑकर वह होता है जो अपनी भाषा में कोई ताज़गी नहीं ला पाता, जो कहा जा चुका है या व्यापक तौर पर कहा जा रहा है उसी को कहता है, शिल्प में कोई साहस नहीं दिखाता, अग्रगामी होने के बजाय पिछलगुआ होता है। मीडिऑकर अक्सर, किसी भी समय, संख्या में बहुत होते हैं-वही एक तरह से समकालीन परिदृश्य बनाते हैं। उत्कृष्टता, प्रयोगधर्मिता, साहसिकता, विपथगामिता आदि की पहचान उनके बरअक्स ही होती है।

****

पूनम अरोड़ा: बचपन की कोई अच्छी या बुरी स्मृति जिसकी छवि आज भी ज़हन में हो ?

अशोक वाजपेयी:

बचपन की यह स्मृति अब भी है कि मैं हर दिन शाम को पुस्तकें ख़रीदने और चाट खाने के लिए अपने नाना के काले कोट से पाँच या दस रुपये चुरा लेता था : मुझे देर न लगे तो नाना पाँच या दस का नोट अलग से रखने भी लगे थे जब वे कचहरी से वकालत कर लौटते थे।

****

पूनम अरोड़ा: आज हिन्दी कविता की दुनिया में एक तरह का असन्तोष और बेचैनी है। लेखक और पाठक के बीच की निष्ठा फीकी पड़ गयी है। रचनात्मकता पर चिन्तन नहीं बल्कि बहस होने लगी है और विमर्शों ने शाब्दिक हिंसा का रूप धारण कर लिया है। जो साहित्य अपने भाषा के लोगों के लिए मनोयोग से रचा जाता है उसी भाषा के लोग आलोचना के पक्षों पर बात नहीं करते बल्कि ‘ट्रोल’ करने लगे हैं। क्या यह कविता के दुर्भाग्य का समय है? इस असन्तोष और बेचैनी की आपको क्या वजहें लगती हैं?

अशोक वाजपेयी:

इस समय जो कीचड़ उछाल और लांछन-आरोप आदि की वृत्तियाँ हावी हैं, वे आलोचना के संस्करण नहीं, बल्कि उसकी अवांछनीय विकृतियाँ हैं। उन्हें बरतने वाले और उनका मज़ा लेने वाले इससे एक नीच क़िस्म का सुख पाते हैं। सच्ची-खरी और निर्भीक लेकिन ज़िम्मेदार आलोचना हमेशा से कम ही रही है और आज वह औसत से कम हो गयी है ऐसा मुझे नहीं लगता। उचक्के ट्रोल भले कर रहे हों, कई युवा आलोचक गम्भीरता से आलोचना लिख रहे हैं। हिन्दी का परिदृश्य ओछेपन, नीचता और लांछन से नहीं, ज़िम्मेदारी, विचारशीलता और गम्भीरता से बनता है।

****

पूनम अरोड़ा: जैसे बेमौसम बारिश हर किसी को नहीं सुहाती, क्या अब तक के आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो बेमौसम चला आया हो ?

अशोक वाजपेयी:

ऐसा तो कई बार हुआ होगा। लेकिन जो याद है वह है अकालपरिपक्वता। मैंने बहुत कच्ची उमर में लिखना शुरू कर दिया था लेकिन बच्चे की तरह कभी नहीं लिखा। आठवीं कक्षा का छात्र था जब एक गद्यगीत ग्वालियर की पत्रिका ‘भारती’ में दिनकरजी की कविता के नीचे प्रकाशित हो गया था। बालकवि कभी नहीं रहा जो निश्चय ही एक कमी है। बाद में उच्च शिक्षा के दौरान मेरे प्रायः सभी मित्र मुझसे ख़ासे जेठे थे और कई तो अध्यापक भी।

****

पूनम अरोड़ा: आपके आदर्श कवि कौन रहे ?

अशोक वाजपेयी:

आदर्श कवि कई तरह के हो सकते हैं : एक तो वे जिन्हें आप आदर्श तो मानते हैं पर जिनसे सीखी कविता लिखना आपका लक्ष्य नहीं होता और दूसरे वे जो आपकी कविता को प्रभावित करते हैं और उसे दिशा देते हैं। शुरू में, सागर के शुरुआती माहौल में, भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित था और ‘सुनो, कमल के फूल न तोड़ो’ जैसी कविताएँ हैं जो उनके प्रभाव में हैं। पर साथ ही शमशेर का प्रभाव भी पड़ना शुरू हुआ। अज्ञेय से तत्सम का महत्त्व समझा और शमशेर से एक तरह की तरल ऐन्द्रियता जो बाद में रघुवीर सहाय के प्रभाव ने भी सघन की। मुक्तिबोध की कविता का मैं शुरू से प्रशंसक था पर यह भी जल्दी ही समझ में आ गया था कि उन जैसी कविता लिखना मेरे बस की बात नहीं हो सकती : वे आदर्श हैं पर अनुकरणीय नहीं। अपने जीवन को अपनी कविता में इतना झोंक देना न सिर्फ़ मेरी बल्कि उनके प्रशंसक दूसरे कवियों के लिए सम्भव नहीं हुआ। उतना बीहड़ होना हमारी आकांक्षा से दूर की बात थी रही।

आरम्भ में रिल्के और पाब्लो नेरूदा दो बहुत भिन्न कवियों का प्रभाव भी पड़ा। पहले संग्रह की कविता ‘एक आदिम कवि का प्रत्यावर्तन’ में नेरूदा की स्पष्ट छाया है। याद आता है कि २००० में जब पोलिश विदुषी रेनाता चेकाल्स्का ने मेरी कुछ कविताओं का पोलिश में अनुवाद ‘मेण्टाफ़री’ के नाम से पुस्तकाकार क्राकोव में प्रकाशित किया तो उसके वहाँ लोकार्पण के अवसर पर पोलिश लेखक संघ के अध्यक्ष ने अनुवाद में आयी कविताओं में रिल्के-तत्त्व को पहचान कर उसका जिक्र किया था। मुझे इस जिक्र से ख़ुशी हुई थी।

अँग्रेज़ी कविता से यीट्स, ईलियट और वालेस स्टीवेन्स प्रिय कवि रहे हैं। एम.ए. के बाद अगर पी-एच.डी. करता तो शायद स्टीवेन्स की कविता पर। प्राचीन चीनी और जापानी कविता भी बहुत चाव से, अनुवाद में, पढ़ता रहा हूँ। लातीनी अमेरिकी कवि आक्तावियो पाज एक कवि-चिन्तक के रूप में मेरे आदर्श रहे हैं। वहीं की गाब्रिया मिस्त्राल एक अद्भुत कवयित्री रही हैं। पोलिश के चार बड़े कवियों के हिन्दी अनुवाद किये हैं जिनमें मेरे सबसे प्रिय ज्वीग्न्येव हेर्बेर्त एक असम्भव आदर्श की तरह हैं। फ्रेंच कवि ईव बोनफुआ के यहाँ समय का जो ठहराव है उसे रिल्के की तरह का कहा जा सकता है।

प्राचीनों में कबीर, तुलसीदास और ग़ालिब की एक त्रयी बनती है। मैंने कबीर, ग़ालिब, अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर की पंक्तियों को शीर्षक बना कर कविताएँ लिखी हैं। कई बार यह लगता है कि प्रसाद हिन्दी में वह स्थान नहीं ले पाये जिसके कि वे अपनी महाकाव्यात्मक कल्पना और प्रखर चिन्तन के आधार पर सर्वथा सुपात्र थे। श्रीकान्त वर्मा का क्रोध कविता में बहुत सच्चा लगता है जैसा कि उनका विफलता-बोध भी।

यह सूची अधूरी है : पर जीवन के अलावा इन कवियों से, और से बहुत सीखा-कुछ आत्मसात् हुआ, कुछ बिला भी गया। इन्होंने ही कवि होने और बने रहने का आत्मविश्वास दिया।

****

पूनम अरोड़ा: जब कहा जाए’ भय’ तो आपको किस तरह के दृश्य दिखायी देते हैं? मैंने ऐसा महसूस किया है रचनाशील मनुष्य कई बार अपने भय भी निर्मित कर लेते हैं।

अशोक वाजपेयी:

कुछ भय निजी हैं, कुछ थोड़े व्यापक। यों कुल मिलाकर मैं अब तक बिना भय के ही सब कुछ करता रहा हूँ। पर ऐसा कोई दावा नहीं करता। निजी भय यह है कि इधर साहित्य में इस क्रदर टुच्चापन फैल गया, पोस-प्रोत्साहित किया गया कि भय होता है कि मैं भी उस टुच्चेपन में शामिल न हो जाऊँ- मैंने २०१२ में लिखी अपनी एक कविता का समापन इन पंक्तियों से किया था: ‘करो प्रार्थना / कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको अपने टुच्चेपन से बचे रहो और जीवन की तरह / मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो।। करो प्रार्थना…’

मैं मरते दम तक सक्रिय रहना चाहता हूँ और कई बार यह भय सताता है कि शायद ऐसा सम्भव न हो। मैं आजीवन पढ़ते-लिखते रहना चाहता हूँ और शायद यह भी सम्भव न हो। अस्पताल में कहीं तमाम तरह की नलियों से छिदे शरीर, वेण्टीलेटर आदि का भय भी कभी-कभी सताता है। लिखना कम हो जाए पर नये से नया पढ़ना न छूटे ऐसी आकांक्षा रखता हूँ। यह भय भी सालता है कि कभी शायद दूसरों की मदद करने की स्थिति में न रहूँ।

जब कोरोना महामारी का पहले से कहीं अधिक भयावह और व्यापक दौर चल रहा है, भय तो जैसे हवा में तैर रहा है। यों मैं एक निर्भय व्यक्ति हूँ : कम-से-कम अपने को वैसा मानता रहा हूँ। अपनी अनिवार्य नश्वरता और किंचित् व्यर्थता का गहरा अहसास मुझे है परन्तु उनसे भयभीत नहीं हूँ। व्यर्थ ऐसी किसी महामारी से मरना नहीं चाहता : मेरी जिजीविषा अब भी प्रबल है।व्यापक भय भी हैं : भारतीय समाज को धीरे-धीरे तोड़ा जा रहा है और भय होता है कि वह हमारे जीवनकाल में ही न तो भारतीय रह जाएगा, न लोकतान्त्रिक। इस समय सार्वजनिक संवाद और आचरण में जिस तरह की हिंसा-क्रूरता-अभद्रता आ गयी है कि भय लगता है कि कहीं उसका शिकार न होना पड़े। घृणा से परिचालित होने वाले समाज में कहीं खून-खराबा दैनिक घटना न हो जाए और जो असहमत हो व मौत के घाट न उतार दिया जाए !!

विडम्बना यह है कि यह एक निर्भय व्यक्ति के भय हैं!!

****

पूनम अरोड़ा : कहते हैं कवि बहुत मूडी भी होते हैं। लिखने के उद्देश्य से आपका सबसे उत्तम सम्भावित ‘मूड’ क्या होता है ?

अशोक वाजपेयी :

होते होंगे कुछ कवि मूडी, मैं तो नहीं हूँ। किसी विशेष मूड होने पर ही कविता लिखने की मेरी आदत नहीं रही है। जब मन होता है लिख लेता हूँ : अकेला अलबत्ता होना सहायक होता है पर अगर वह न सम्भव हो तो भी लिख सकता हूँ। लिखता रहा हूँ। ऐसी जगहों में भी, जहाँ किसी को अन्दाज़ नहीं हो सकता कि मैं कवि हूँ या कविता लिख रहा हूँ। घर में भी मेरी कोई अलग जगह नहीं है, स्टडी आदि। जब सब जीवन-व्यापार चल रहा होता है तब भी लिख लेता हूँ। रात देर गये बहुत कम लिखा है: मैं निशाचर नहीं हूँ।

****

पूनम अरोड़ा: कविता के विषय में आपकी ही कही एक बात मुझे याद आ रही है-कविता का अपना सत्य होता है और यदि पाठक उसमें अपना सत्य जोड़ दे तो कविता के अर्थ को ग्रहण किया जा सकता है, हालाँकि, आपका यह कथन मुझे अभी इसी रूप में याद आ रहा है। हो सकता है इसमें कुछ शब्दों ने अपनी जगह बदल ली हो या कोई वाक्य अधूरा हो, लेकिन मुझे याद है कि आपने कविता के सन्दर्भ में ऐसी ही बात कही थी। मुझे लगता है कविता के अर्थ को अपनाने के लिए अपने-अपने सत्य भी अधूरे होते हैं। मान लीजिए कि पाठक यदि उसमें अपने सत्य का समावेश पाता है तो जरूरी नहीं कि वह सत्य, सुन्दर और उपयोगी ही हो। कई बार यह सत्य निजी संकट के रूप में एक त्रासदी भी बन जाते हैं। ऐसे में बौद्धिकता और संयम की उम्मीद केवल कवि से ही की जाती है, पाठक तिरस्कार भाव में आता है। यह पाठक-वर्ग पूरा का पूरा समाज भी हो सकता है और परिवार भी। ऐसी संघर्षपूर्ण स्थिति पर आप क्या सोचते हैं?

अशोक वाजपेयी:

मेरी यह धारणा रही है कि कविता अधूरा यानी अपूर्ण सच होती है और वह सच पूरी या पूर्ण तभी होती है जब कोई रसिक-पाठक उसमें थोड़ा-सा अपना सच भी मिलाता है। सच से आशय है अनुभव-स्मृति-संवेदना-समझ-कल्

पाठक का सच विलोम भी हो सकता है तब भी वह कविता का कोई न कोई अर्थ ग्रहण करेगा ही। कविता का कुपाठ हो सकता है पर, फिर भी, वह पाठ ही है और अपाठ से बेहतर है। मुझे वह जटिलता समझ में नहीं आ रही है जो आपके प्रश्न में है। इतना ही कह सकता हूँ कि इस सन्दर्भ में कवि को बौद्धिकता और संयम के उच्च धरातल पर रखना और पाठक को किसी निचले स्तर पर, लोकतान्त्रिक नहीं है। अगर पूरा समाज ही किसी विकृत पाठ पर इसरार करे या बिना पढ़े, जैसा कि अक्सर होता है, कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया करे तो कविता कुपठित होकर अपने अर्थ में बन्द हो जाएगी, कवि अकेला छूट जाएगा। उसका यों अकेला छोड़ दिया जाना शायद वीरगाथा है, अगर वह उसे नष्ट या विपथ नहीं करता है। वैसे भी समाज और परिवार किसी कवि के सबसे विश्वस्त पाठक नहीं रहे हैं: उनकी तो अक्सर कविता में दिलचस्पी ही नहीं होती। हिन्दी में तो यह स्थिति खासी हृदयविदारक है।

****

पूनम अरोड़ा: अशोक वाजपेयी के लिए आयु के क्या मायने हैं। अब तक कितना पाया और कितना खोया ? कोई हिसाब ?

अशोक वाजपेयी:

आयु बढ़ रही है पर कभी-कभार की सुस्ती और थकान के अलावा बुढ़ापे का कोई ओर प्रभाव नहीं है : जिजीविषा और अनुराग, कुछ करने, लिखने और पढ़ने की इच्छा बरक़रार है। हिसाबी नहीं हूँ सो क्या पाया, क्या खोया इसका कोई आकलन नहीं करता हूँ। पाया बहुत है; दूसरों ने, साहित्य और कलाओं ने दिया बहुत है। खोया भी बहुत है, मित्र, प्रेम, अवसर, कई बार सद्भाव।

******************************

परिचय –

पूनम अरोड़ा

कवयित्री, उपन्यासकार और लघुकथाकार- इतिहास, जनसंचार और हिंदी साहित्य में परास्नातक हैं। उनका कविता संग्रह ‘कामनाहीन पत्ता’ और उपन्यास ‘नीला आईना’ प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने ‘बारिश के आने से पहले’ कविता संकलन का संपादन किया है। उनकी दो कहानियां हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं। पूनम को ‘फिक्की यंग अचीवर’ और ‘सनातन संगीत संस्कृति’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कविताओं का अंग्रेजी, मराठी और नेपाली में अनुवाद हुआ है। वर्तमान में वह NDTV में कार्यरत हैं।