कल प्रसिद्ध शायर निदा फ़ाज़ली की जयंती थी। इस मौक़े पर उनको याद करते हुए यह टिप्पणी लिखी है सुहैब अहमद फ़ारूक़ी, जो साहब पुलिस महकमे में हैं लेकिन हम उनको बतौर शायर जानते हैं- मॉडरेटर

================

“पहचानते तो होंगे निदा फ़ाज़ली को तुम”

(एक शायर — जो शब्दों में ज़िंदगी ढूँढता रहा!)

पहचानते तो होंगे निदा फ़ाज़ली को तुम

सूरज को खेल समझा था, छूते ही जल गया…

परसों शाम, हर शुक्रवार की शाम की तरह, हैदरपुर-बादली-मोड़ मेट्रो स्टेशन पर बिटिया के साथ प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए — वह हासिल बहुत कम लेकिन बेशकीमती और क्वालिटी टाइम था। हम दोनों विद्वानों के बीच संवाद चल रहा था।

‘विद्वानों के बीच संवाद’ — यह व्यंग्यात्मक उक्ति बेगम साहिबा की है, जो हमारे इस बाप-बिटिया के डिस्कशन को समर्पित है। मतलब यह कि इस संवाद में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप अनुमत नहीं, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो।

हैदरपुर-बादली-मोड़ मेट्रो स्टेशन का प्लेटफ़ॉर्म अपेक्षित रूप से काफ़ी ऊँचा है। वहाँ से शालीमार बाग़ की तरफ़ लगे दशहरा-दिवाली मेले की रोशनियाँ, और उसमें लगे जॉइंट-व्हील-स्विंग की चमक, हम तक पहुँच रही थी। जब मैंने अलीना से मेले में चलने को कहा, उसकी आँखों में अब लुप्त हो चुकी बालसुलभ चमक ज़रा-सी लौटी, पर तुरंत ही क्षीण भी हो गई। बोली —

“पापा, बहुत भीड़ होती है… सफ़ोकेशन होती है।”

ख़ैर, ट्रेन से रोहिणी सेक्टर-18-19 स्टेशन पहुँचे, पार्किंग से गाड़ी ली और घर लौट आए। पाँच दिन की लगातार पढ़ाई की थकान के चलते बिटिया जल्दी सो गई — यूँ कहिए कि वह घर सोने ही आती है।

लेकिन मैं… दूर से दिखती रोशनियों और मेले की आहट में अपने बचपन में लौट गया — जब मेले में जाने पर न थकान होती थी, न सफ़ोकेशन। तब तो वह पूरे परिवार का वार्षिक उत्सव होता था — दशहरे, दिवाली और नुमाइश का मेला।

हालाँकि मेले में जाना एक या दो बार ही हो पाता था। बहाना होता कि पापा को छुट्टी नहीं मिली, पर बाद में समझ आया कि उस “एक या दो बार” में असली कारण आर्थिक ही था।

और हाँ — हफ़्तों पहले तैयारी होती थी मेले में जाने की।

मेरी ननिहाल इटावा है। ब्रिटिश काल से ही वहाँ नुमाइश लगती आई है। मेरी याददाश्त में पहली बार हम पाँच भाई-बहन और आठ कज़िन्स के साथ नुमाइश गए थे। पापा साथ नहीं थे, अम्मी थीं — और बड़े पुरुष सदस्य के तौर पर ज़ाहिद भाई (सबसे बड़े कज़िन) साथ थे।

मेरी उम्र रही होगी नौ-दस बरस। अन्वेषी और जिज्ञासु प्रवृत्ति शुरू से रही, तो खा़कसार, मेले की रौनक़ों को अपने दृष्टिकोण से देखने के अनुक्रम में भटक गया।

सॉफ़्टी के स्टॉल पर बच्चों की गिनती हुई — मैं दल से अनुपस्थित पाया गया। चहुँ ओर तलाश शुरू हुई। ख़ैरियत रही कि पुलिस चौकी पर रिपोर्ट करने से पहले, डेढ़ घंटे की खोज के बाद मैं सर्कस के अंदर वाले हिस्से में मिला — जहाँ जोकर शो में आने की तैयारी कर रहे थे, और मैं उन्हें निहार रहा था।

ज़ाहिद भाई की उस दिन की नुमाइश का सारा क्वालिटी टाइम मेरी बरामदगी पर ख़र्च हो गया।

वह बात अलग कि बाद में मेरा क्या हुआ।

यूँ तो बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती ही रहती हैं।

> जिन में खो जाने का ख़दशा था बहुत

हम न खो पाए, वो मेले खो गए।

(ख़दशा — आशंका)

> शहर में किस-किस से लेते इंतक़ाम

घर में आके सब से पहले सो गए।

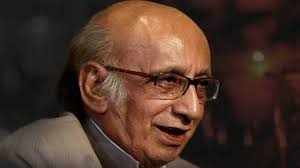

आह! ये दोनों अशआर निदा फ़ाज़ली उर्फ़ सैयद मुक़्तिदा हुसैन साहब के हैं —

डिबाई, अलीगढ़ के मूल निवासी निदा साहब, जिनका आज जन्मदिन है।

सुयोग यह कि मेरी परसों बिटिया के सानिध्य की मन:स्थिति को दोनों ही अशआर सार्थक करते हैं।

निदा से मुलाक़ात — शब्दों के ज़रिए

बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हुए, मैं घरों में बड़ों के पढ़ने के लिए आने वाली उर्दू मैगज़ीनों को पलटता था। उनमें निदा फ़ाज़ली की ग़ज़लें भी होती थीं।

उनकी ग़ज़लें मेरी समझ में आ जाती थीं — क्योंकि उन्हें समझने के लिए ज़ेहन पर ज़ोर नहीं लगाना पड़ता था। निदा फ़ाज़ली से यूँ ही अनदेखा-सा इश्क़ हो चला था।

लेकिन देहरादून प्रवास के दौरान, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न के पदार्पण पर एक दिन जब मैंने एक लंबी नाक और आधे गंजे चेहरे वाले शख़्स के रूप में निदा फ़ाज़ली का नाम नीचे पट्टी पर चलते देखा — तो मेरा जुवेनाइल इश्क़ वहीं पाश-पाश हो गया।

मैं तब तक उन्हें पाकिस्तानी अदीबा वाजिदा तबस्सुम जैसी कोई शाइरा समझता था। ख़ैर, हम मर्दों के इश्क़ों का क्या? होते ही रहते हैं।

फ़िल्मी गीतकार से आगे…

निदा फ़ाज़ली ऐसे निपुण कवि हैं जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ़ ‘फ़िल्मी गीतकार’ तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर उनके लेखन का समग्र अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में जो लयात्मकता, स्पष्टता और विषयवस्तु है, वह विरल है। वह शायर, कवि और गीतकार — तीनों रूपों में ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने शब्द को समाज की मिट्टी से जोड़ा और भावों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारा।

उनकी कविता की सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि उसमें दर्शन है, लेकिन बोझिल नहीं; संवेदना है, मगर भावुकता नहीं; सरलता है, लेकिन साधारणपन नहीं।

उनकी शायरी ज़िंदगी के मुश्किल सवालों के जवाब किसी नसीहत में नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार और फ़िक्र में तलाशती है।

जब वो लिखते हैं —

> “जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया” —

तो यह महज़ एक शेर नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है — इंसानी तजुर्बे का बयान।

“मेरी कविता इसी पागलपन की संतान है”

निदा साहब का कहना है —

> “सभी कलाओं के पीछे पागलपन की शक्ति होती है। वहाँ तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने इस दीवार को धकेला, वही इस से बाहर आ सका। मेरी कविता इसी पागलपन की संतान है।”

दरअसल यही पागलपन उनके जीवन का सार है — एक ऐसा कवि जो तर्क और अनुशासन दोनों को जानता था, पर सृजन के क्षण में अपने भीतर के जुनून को छूट देने से नहीं डरता था।

यही पागलपन उन्हें संवेदना का दस्तावेज़ बना देता है।

अब कुछ बानगियाँ उनके कलाम की:

> थोड़े तिनके, थोड़े दाने, थोड़ा जल

एक ही जैसी हर गौरय्या — अल्लाह-हू

मौलवियों का सज्दा, पंडित की पूजा

मज़दूरों की हैय्या-हैय्या — अल्लाह-हू

> जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया

बच्चों के स्कूल में शायद तुम से मिली नहीं है दुनिया…

> जिस्म में फैलने लगा है शहर

अपनी तन्हाइयाँ बचा रखना

मस्जिदें हैं नमाज़ियों के लिए

अपने घर में कहीं ख़ुदा रखना

> हर तरफ़, हर जगह बेशुमार आदमी

फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी…

> गरज-बरस प्यासी धरती पर

फिर पानी दे मौला

चिड़ियों को दाने, बच्चों को

गुड़धानी दे मौला…

और उनके दोहे, जो सीधे दिल में उतरते हैं:

> मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार

दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार

> सब की पूजा एक सी, अलग-अलग हर रीत

मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत

> छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार

आँखों भर आकाश है, बाहों भर संसार

> चाहे गीता बाँचिए, या पढ़िए क़ुरान

मेरा तेरा प्यार ही, हर पुस्तक का ज्ञान

निदा फ़ाज़ली की शायरी हमें याद दिलाती है कि कविता का असली मक़सद किसी विचारधारा की तामील नहीं, बल्कि इंसानियत की पुनर्खोज है।

और यही वह बात है जो निदा को सिर्फ़ एक शायर नहीं — बल्कि ज़मीर का आइना बना देती है।